Тепловой расчет котельных агрегатов. Методика конструктивного и поверочного теплового расчёта котельных агрегатов

КУРСОВАЯ РАБОТА

Тепловой расчет котельного агрегата КВ-ТС-30

Содержание

1 Введе-ние……………………………...……………………………………………..….4

2 Исходные данные. 4

3 Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания. 5

3.1 Определение присосов воздуха и коэффициентов избытка воздуха по отдельным газоходам 5

3.2 Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания 6

3.3 Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания 9

4 Расчетный тепловой баланс и расход топлива. 10

5 Расчет топочной камеры. 13

6 Расчет фестона. 18

7 Расчет конвективных пучков. 22

8 Расчет воздухоподогревателя. 27

9 Сводная таблица теплового расчета и расчетная невязка теплового баланса. 31

Приложение 1. диаграмма………………………………………………………..33

Список использованной литературы 34

1 Введение

Котёл серии КВ-ТС-30 необходим для нагревания воды. Предназначен для сжигания твёрдого топлива, оборудуется слоевой топкой с пневмомеханическим забрасывателем и цепной решёткой обратного хода.

Имеет П-образную компоновку, экранированы боковые стены и задняя стена. В то-почной камере фронтового экрана нет, боковые экраны выполнены наполовину из Г-образных труб диаметром 60х3 мм.

Конвективная поверхность нагрева котла представляет собой U-образные ширмы, со-бранные в один пакет. Стояки ширм выполнены из труб диаметром 83х3,5 и расположе-ны на боковых стенах конвективной шахты.

2 Исходные данные

Тип котла КВ-30-ТС

Тип топки Слоевая с пневмомеханическими забрасыва-телями и решётками обратного хода типа ТЛЗ, ТЧЗ

Теплопроизводительность 34,89 мВт

Температура воды на входе в котёл 70 °С

Температура воды на выходе из котла 150 °С

В качестве топлива используется твердое топливо Назаровского месторождения.

Топливо имеет следующие расчетные характеристики:

1. Рабочая масса, %:

2. Максимальное содержание, %:

3.

4. Нелетучий осадок: спекшийся

5. Плавкость золы, :

6. Объем воздуха (при), :

9. Объем продуктов сгорания, :

Приведенные характеристики топлива:

3 Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания.

3.1 Определение присосов воздуха и коэффициентов избытка воздуха по отдельным га-зоходам

Значение коэффициента избытка воздуха в отдельных сечениях газохода:

, где

номер поверхности нагрева после топки по ходу продуктов сгорания;

коэффициент избытка воздуха на выходе из топки.

Расчет ведется согласно таблице 1.

Таблица 1. Присосы воздуха по газоходам и расчетные коэффициенты избытка воздуха

Участок газового тракта Присосы Расчетный к-т

избытка воздуха

1. Топка

0,1

1,5

2. Фестон

0

1,55

3. Конвективный пакет

0,05

1,575

4. Воздухоподогреватель

0,03

1,615

3.2 Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания

При тепловом расчете паровых и водогрейных котлов определяются теоретические и действительные объемы воздуха и продуктов сгорания.

Последовательность расчета:

1. Определение теоретического объема воздуха, необходимого для полного сгорания:

Определение теоретического объема азота в продуктах сгорания:

2. Определение объема трехатомных газов:

3. Определение теоретического объема водяных паров:

4. Определение действительного объема водяных паров:

Конвективный пакет:

Воздухоподогреватель:

Данные заносим в таблицу 2.

5. Определение полного объема продуктов сгорания:

Конвективный пакет:

Воздухоподогреватель:

Данные заносим в таблицу 2.

6. Определение объемной доли трехатомных газов и водяных паров, а также сум-марной объемной доли:

Конвективный пакет:

Воздухоподогреватель:

Данные заносим в таблицу 2.

7. Определение концентрации золы в дымовых газах:

, где

доля золы топлива в уносе, принимается по .

Конвективный пакет:

Воздухоподогреватель:

Данные заносим в таблицу 2.

Таблица 2. Объемы продуктов сгорания, объемные доли трехатомных газов, концентрация золы

Величина Теоретические объемы:

; ;

;

Газоход

Топка Фестон Конвек-тивный пакет Воздухо-подогре-ватель

Средний коэффициент избытка 1,5 1,55 1,575 1,615

Объем водяных паров,

0,76 0,763 0,766 0,769

Полный объем продуктов сгорания,

9,64 9,94 10,1 10,34

Объемная доля трехатомных газов 0,114 0,111 0,109 0,106

Объемная доля водяных паров 0,079 0,077 0,076 0,074

Суммарная объемная доля 0,193 0,188 0,185 0,18

Концентрация золы в дымовых газах,

0,21

273,86

0,204

265,59 0,201

261,39 0,196

255,32

3.3 Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания

Последовательность расчета:

1. Энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания, отнесён-ные к 1 кг или 1 м3 топлива при соответствующей температуре приводятся в таб-лицах XIV, XV .

2. Определение энтальпии избыточного количества воздуха для всего выбранного диапазона температур:

3. Определение энтальпии продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха:

, где

энтальпия золы не учитывается, так как;

, где

энтальпия 1 золы определяется по таблице XIII.

Результаты расчета энтальпии продуктов сгорания по газоходам котлоагрегата сво-дим в таблицу 3.

Таблица 3. Энтальпия продуктов сгорания

Поверхность нагрева Температура после поверх-ности нагрева,

2000

1800

1600

1400

1200

1100

1000

900

800

700

18465

16450

14481

12511

10571

9612

8652

7718

6813

5904

22278

19810

17376

14979

12599

11451

10307

9168

8041

6943

31510,5

28035

24616,5

21234,5

17884,5

16257

14633

13027

11447,5

9895

2000

1800

1600

1400

1200

1100

1000

900

800

700

18465

16450

14481

12511

10571

9612

8652

7718

6813

5904

22278

19810

17376

14979

12599

11451

10307

9168

8041

6943

32433,75

28857,5

25340,55

21860,05

18413,05

16737,6

15065,6

13412,9

11788,15110190,2

Конвективный пакет

600

500

400

300

200

4999

4123

3264

2426

1605 5870

4831

3809

2816

1852 8744,43

7201,73

5685,8

4210,95

2774,88

Воздухоподо-греватель

300

200

100

2426

1605

796 2816

1852

913 4307,99

2839,08

1402,54

4 Расчетный тепловой баланс и расход топлива

Последовательность расчета:

1. Определение располагаемой теплоты:

Так как используется твердое топливо и нет подогрева воздуха вне котлоагрегата, то:

, где

низшая теплота сгорания топлива, .

2. Определение потерь теплоты от химической неполноты сгорания:

3. Определение потерь теплоты от механической неполноты сгорания:

- принимаем по таблице .

4. Определение температуры уходящих газов:

- была принята предварительно.

5. Определение энтальпии уходящих газов:

Для принятой температуры уходящих газов по таблице 3 находим энтальпию уходя-щих газов:

6. Определение температуры воздуха в котельной:

Принимается равной:

7. Определение энтальпии воздуха в котельной:

Для принятой температуры воздуха в котельной находим энтальпию по формуле:

8. Определение потерь теплоты с уходящими газами:

9. Определение потерь теплоты от наружного охлаждения:

- принимается по

10. Определение потерь с теплом шлака:

, где

доля золы в топливе, перешедшей в шлак;

энтальпия золы, определяется по ;

Располагаемая теплота, .

11. Определение суммы тепловых потерь:

12. Определение КПД агрегата:

13. Определение коэффициента сохранения теплоты:

14. Определение полезной мощности котла:

(из задания)

15. Определение полного расхода топлива:

16. Определение расчетного расхода топлива:

Данные по расчету теплового баланса и расхода топлива заносим в таблицу 4.

Таблица 4. Тепловой баланс теплогенератора

1. Располагаемая теплота

13010

2. Потеря теплоты от химической неполноты сгорания

0,75

3. Потеря теплоты от механиче-ской неполноты сгорания

5,5

4. Температура уходящих газов

230

5. Энтальпия уходящих газов

3279,75

6. Температура воздуха в котель-ной

30

7. Энтальпия воздуха в котельной

239,6

8. Потеря теплоты с уходящими газами

11,98

9. Потеря теплоты от наружного охлаждения

0,95

10. Потеря с теплом шлака

0,26

11. Сумма тепловых потерь

19,44

12. КПД агрегата

80,56

13. Коэффициент сохранения теп-лоты

0,988

14. Тепловая мощность котлоагре-гата

34,89

15. Полный расход топлива

1,9

16. Расчетный расход топлива

5 Расчет топочной камеры

Последовательность расчета:

1. Предварительно задаемся температурой продуктов сгора¬ния на выходе из то-почной камеры:

Принимаем температуру продуктов сгорания на выходе из топочной камеры равной 950 .

2. Определение полезного тепловыделения в топке:

Так как нет подогрева воздуха вне котлоагрегата и нет возврата продуктов сгорания в топку, то:

, где

- теплота, вносимая в топку воздухом;

3. Определение коэффициента тепловой эффективности экранов:

, где

угловой коэффициент, принимаем по ;

коэффициент загрязнения топочных экранов, принимаем по

4. Определение эффективной толщины излучающего слоя:

, где

объем топочной камеры, принимаем по ;

поверхность стен топочной камеры, принимаем по

.

5. Определение коэффициента ослабления лучей:

, где

коэффициент ослабления лучей трехатомными газами, где

объемная доля водяных паров, принимаем по таблице 2;

парциальное давление трехатомных газов;

суммарная объемная доля трехатомных газов, принимаем по

таблице 2;

давление в топочной камере котлоагрегата;

абсолютная температура на выходе из топочной камеры, принята по предварительной оценке п.1.

Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами

(номограмма 4);

концентрация золы в дымовых газах (таблица 2.2);

коэффициент ослабления лучей частицами кокса, принимается равным 0,15 .

6. Определение суммарной оптической толщины среды:

7. Определение степени черноты факела:

Для твердого топлива степень черноты факела равна степени черноты среды, за-полняющей топку и определяется по формуле:

, где

основание натурального логарифма

8. Площадь зеркала горения (активной части колосниковой решетки):

9. Определение степени черноты топки:

, где

площадь зеркала горения принятой к установке топки.

10. Определение параметра в зависимости от относительного положения мак-симума температуры пламени по высоте топки:

Принимаем равным 0,1.

11. Определение средней суммарной теплоемкости продуктов сгорания на сжигаемого твердого топлива при нормальных условиях:

, где

теоретическая (адиабатная) температура горения, определяемая из таблицы 3 по значению, равному энтальпии продуктов сгорания;

температура (абсолютная) на выходе из топки, принятая по предварительной оценке;

энтальпия продуктов сгорания принимается по таблице 3 при принятой на вы-ходе из топки температуре;

полезное тепловыделение в топке.

12. Определение действительной температуры на выходе из топки:

Так как расхождение между полученной температурой и ранее принятой на вы-ходе из топки не превышает, то расчет считаем оконченным.

Полученную температуру проверяют на устойчивость горения и отсутствие шла-кования поверхностей, расположенных в выходном окне топки .

13. Определение удельной нагрузки колосниковой решетки и топочного объема:

14. Определение общего тепловосприятия топки:

Данные по расчету топочной камеры заносим в таблицу 5.

Таблица 5. Поверочный расчет теплообмена в топке

Рассчитываемая величина Обозначение Размерность Значение

1. Полная площадь стен

134,4

2. Наружный диаметр труб

60

3. Шаг труб

64 и 85

4. Угловой коэффициент

1

5. Площадь лучевоспринимающих поверхностей экранов

34,08

6. Площадь лучевоспринимающей поверхности топки

34,08

8. Степень экранирования топки

0,25

9. Коэффициент загрязнения экра-нов

0,6

10. Коэффициент тепловой эффек-тивности экрана

0,6

11. Средний коэффициент тепло-вой эффективности экрана

0,15

12. Температура газов на выходе из топки

950

13. Энтальпия газов на выходе из топки

24095

14. Полезное тепловыделение в топке

25576,2

15. Эффективная толщина излуча-ющего слоя

2,08

16. Относительный уровень распо-ложения горелок

-

17. Параметр, учитывающий рас-пределение температуры в топ-ке

0,54

18. Коэффициент избытка воздуха в топке

1,4

19. Присос воздуха в топке

0,1

20. Энтальпия холодного воздуха

239,6

21. Количество теплоты, вносимое в топку воздухом

3000,1

22. Теоретическая (адиабатная) температура горения

1628,1

23. Объемная доля водяных паров

0,079

24. Объемная доля трехатомных газов

0,114

25. Суммарная объемная доля трех-атомных газов

0,04

27. Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами

7,34

28. Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами

0,64

29. Коэффициент ослабления лучей коксовыми частицами

0,15

30. Концентрация золы в газах

0,21

31. Коэффициент ослабления лучей

1,7

32. Суммарная оптическая толщина среды

0,35

33. Степень черноты факела

0,295

34. Степень черноты топки

0,82

35. Средняя суммарная теплоем-кость продуктов сгорания

17,3

36. Действительная температура на выходе из топки

529,3

39. Тепловосприятие топки

6 Расчёт фестона

Таблица 6. Поверочный расчёт фестона

Наименование определяемой вели-чины Обозна-чение Ед. изм. Расчетная формула или способ опреде-ления Результат

1 . Наружный диаметр труб d м по чертежу 0,06

2. Количество труб в ряду z1 шт. по чертежу 11

3. Количество рядов труб z2 шт. по чертежу 4

4. Общее количество труб z шт. по чертежу 46

5. Средняя длина трубы 1ср м по чертежу 4,5

6. Расчетная площадь поверхности нагрева H м2 πdlcp z 39

7. Характер расположения труб конструктивно Шахматный

8. Шаги труб - поперек хода газов - по ходу газов s, мм конструктивно 256

s2 мм 180

9. Относительные шаги поперечный продольный σ1 S, /d 4,27

σ2 S2/d 3

10.Размеры се газохода поперек дви-жения газов A мм по чертежу и схеме фестона 2,64

В 2,175

11 . Длина проекции трубы lпр м по чертежу 1,942

12. Площадь живого сечения для прохода газов F м2 AB-lnpdz1 2,64*2,175-1,942*0,06*11

=4,47

13. Температура газов перед фесто-ном υ’ф °C из расчета топки 1006

14. Энтальпия газов перед фестоном I’Ф кДж из расчета топки 14730,4

кг

15 . Температура газов за фестоном υ’’ф °С по

предварительному выбору 1006-53=953

16. Энтальпия газов перед фестоном 1’’Ф кДж по табл.3 14288,83

кг

17. Количество теплоты, отданное фестону Qг кДж/кг

0,988*

(14730,4 -14288,83+ 0,05*239,6) =448,11

18. Средняя температура газов

°С

0,5·(1006+953)=979,5

19. Теплопроизводительность котла N МВт по заданию 34,89

20. Температура воды

- на входе

- на выходе

t’

t’’ °С по заданию

70

150

21. Расход воды через котёл Gк кг/с

22. Нагрев воды в экранах топки

°С

23. Температура воды на входе в фе-стон

°С

70+44,2=114,2

24. Температура воды на выходе из фестона

°С

25. Средняя температура воды в фе-стоне

°С

26. Температурный напор на входе в фестон

°С

27. Температурный напор на выходе из фестона

°С

28. Среднелогарифмический темпе-ратурный напор

°С

29. Секундный объём газов

30. Расчётная скорость газов ω

31. Коэффициент теплоотдачи кон-векцией

п. 5.2.1

номограмма13

рис. 6.2

32. Толщина излучающего слоя S м

33. Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами кг

номограмма3

рис.5.4 10,9

34. Суммарная поглощательная спо-собность трёхатомных газов

35. Концентрация золы в газовом потоке

г/м3

36. Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами кз

номограмма 4

рисунок 5.4 0,047

37. Суммарная оптическая толщина запылённого газового потока КРS

38. Степень черноты излучающей среды а номограмма 2

рисунок 5.6 0,68

39. Температура загрязнённой стен-ки труб tз °С

115,7+80=

=195,7

40. Коэффициент теплоотдачи излу-чением л

п. 5.2.1

номограмма19

рис. 6.4 170·0,68·

·0,99=114,44

41. Коэффициент использования поверхности нагрева

Для фестонов =1

1

42. Коэффициент теплоотдачи от газов стенке

43. Коэффициент тепловой эффек-тивности

таблица 7.1

таб.6.1, 6.2 0,65

44. Коэффициент загрязнения

45. Коэффициент теплопередачи К

46. Тепловосприятие по уравнению теплопередачи

47. Расхождение расчётных тепло-восприятий

Расхождение не превышает ±5 %, а значит температура выбрана верно и она может участвовать в последующих расчётах.

7 Расчет конвективных пучков

Конвективная поверхность нагрева водогрейных котлов представляет собой U-образные ширмы из змеевиков диаметром 28*3 мм, собранные в один или два пакета. Змее-вики привариваются в два ряда к каждому стояку и образуют шахматный пучок с шагами s1=64 и s2=40 мм.

Таблица 7. Поверочный расчёт конвективных ширм

Наименование определяемой ве-личины Обозна-чение Ед. изм. Расчётная формула или способ определения Результат

Боковые стены конвективной шахты

1. Количество сто-яков

шт. по чертежу 33

2. Диаметр труб стояков

м по чертежу 0,083

3. Длина труб сто-яков

м по чертежу 4,132

4. Расчётная пло-щадь поверхности нагрева

м2

Конвективные ширмы

5. Наружный диа-метр труб d мм по чертежу 0,028

6. Шаги труб S1

S2 мм конструктивно 64

40

7. Относительные шаги σ1

σ2 S1/d

S2/d 64/28=2,28

40/28=1,43

8. Количество ширм по ширине газохода z1 шт.

9. Количество па-кетов в газоходе n шт. по конструкции котла 1

10. Количество пе-тель в ширме

шт. по чертежу 8

11. Количество ря-дов труб

шт.

12. Длина ширмы

м по чертежу

13. Длина трубы поперёк газохода

м по чертежу 2,6

14. Поверхность нагрева ширмы

м2

15. Поверхность нагрева конвек-тивных пакетов

м2

16. Количество труб задней и пе-редней стены

шт. конструктивно 92

17. Длина труб

м конструктивно 4,082

18. Поверхность нагрева стен

м2

19. Суммарная по-верхность нагрева пучка

м2 + +

20. Размеры сече-ния газохода попе-рёк движения га-зов

А

Б м по чертежу 1,85

3,04

21. Живое сечение газохода F м2

22. Температура газов перед кон-вективным пучком (КП)

из расчёта фестона 953

23. Энтальпия га-зов перед КП

кДж/кг из расчёта фестона 14288,83

24. Температура газов за КП

согласно тепловой схе-ме котла 953-400=553

25. Энтальпия га-зов за КП

кДж/кг по таблице 3 8019,36

26. Количество теплоты, отданное КП

кДж/кг

27. Средняя темпе-ратура газов

28. Температура воды на входе в КП

117,2

29. Температура воды на выходе из КП

по заданию 170

30. Средняя темпе-ратура воды в КП

31. Температурный напор на входе в КП

32. Температурный напор на выходе в КП

33. Среднелога-рифмический тем-пературный напор

34. Секундный объём газов

35. Расчётная ско-рость газов ω

36. Коэффициент теплоотдачи кон-векцией

номограмма13

рис. 6.2

37. Толщина излу-чающего слоя S м

38. Коэффициент ослабления лучей трёхатомными га-зами Кг

39. Концентрация золы в газовом по-токе

из таблицы 2 0,201

40. Коэффициент ослабления лучей золовыми части-цами Кз

41. Суммарная оп-тическая толщина запылённого газо-вого потока KPS -

42. Степень черно-ты излучающей среды а - номограмма 2

рис. 5.6 0,244

43. Температура загрязнённой стенки труб

44. Коэффициент теплоотдачи излу-чением

номограмма19

рис. 6.4

45. Коэффициент использования по-верхности нагрева

- - 0,95

46. Коэффициент теплоотдачи от га-зов стенке

47. Коэффициент тепловой эффек-тивности

- таблица 7.1

таблица 6.1, 6.2 0,65

48. Коэффициент загрязнения

-

49. Коэффициент теплопередачи K

50. Тепловосприя-тие по уравнению теплопередачи

51. Расхождение расчётных тепло-восприятий

%

Расхождение не превышает 2 %, значит, температура выбрана верно и она может участвовать в последующих расчётах.

8 Расчёт воздухоподогревателя

Воздухоподогреватель служит для повышения экономичности котлоагрегата и интен-сификации процесса сжигания. Водогрейные котлы, сжигающие высоковлажные бурые угли, имеют воздухоподогреватели.

В выпускаемой серии водогрейных котлов КВ-ТСВ применяются трубчатые воздухо-подогреватели одноходовые по воздуху и газам с диаметром труб Ø40x1,6. Трубы располо-жены вертикально в шахматном порядке с шагами S1=60 мм, S2=42 мм. Воздухоподогрева-тель является последней конвективной поверхностью нагрева по ходу газов и располагает-ся в вертикальной шахте, при общей П-образной компоновке водогрейного котла. Возду-хоподогреватель работает по схеме продольного омывания труб газами и поперечного смывания воздухом.

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель ten выбирается в зависимости от вида топлива из условия отсутствия конденсации водяных паров на поверхности нагрева. Для сухого топлива ten=30°С.

Таблица 8. Расчёт воздухоподогревателя

Наименование опре-деляемой величины Обозначе-ние Единица измерения Расчётная формула или спо-соб определения Результат

1. Диаметр труб:

наружный

внутренний

средний

d

dвн

dср мм

2. Шаги труб:

поперечный

продольный

S1

S2

конструктивно

60

42

3. Относительные шаги

-

4. Эквивалентный диаметр dэ

мм

36,8

5. Температура воз-духа на входе в воз-духоподогреватель

в зависимости от вида топ-лива 50

6. Энтальпия воздуха на входе в воздухо-подогреватель

кДж/кг по I-υ диаграмме 57,13

7. Температура воз-духа на выходе из воздухоподогревате-ля

по заданию 200

8. Энтальпия воздуха на выходе из возду-хоподогревателя

кДж/кг по I-υ диаграмме 4307,99

9. Коэффициент из-бытка воздуха на вы-ходе из воздухоподо-гревателя

-

1,4-0,1=1,3

10. Доля рециркули-рующего воздуха

-

11. Количество теп-лоты, полученное воздухом

кДж/кг

12. Коэффициент со-хранения тепла φ - из таблицы 4 0,988

13. Энтальпия и тем-пература газов на входе в возд -тель

из расчёта предыдущей по-верхности 8019,36

553

14. Энтальпия приса-сываемого воздуха

кДж/кг

15. Энтальпия газов на выходе из возду-хоподогревателя

16. Температура газов на выходе из возду-хоподогревателя

по I-υ диаграмме 534,14

17. Температурный напор на горячем конце воздухоподо-гревателя

534,14-200=334,14

18. Средняя темпера-тура газов

19. Средняя скорость газов

м/с принимается предваритель-но 10

20. Средний объём газов

м3/кг таблица 2 10,34

21. Площадь живого сечения труб для прохода газов

м2

22. Коэффициент теплоотдачи с газо-вой стороны

23. Средняя темпера-тура воздуха

24. Средняя скорость воздуха

м/с

25. Площадь живого сечения для прохода воздуха

26. Коэффициент теплоотдачи с воз-душной стороны

27. Коэффициент ис-пользования возду-хоподогревателя

- , таблица 7-4 0,85

28. Коэффициент теплопередачи К

29. Разность темпера-тур между средами:

наибольшая

наименьшая

30. Средний темпера-турный напор при противотоке

31. Перепад темпера-тур:

наибольший

наименьший

32. Безразмерный па-раметр P -

33. Безразмерный па-раметр R -

34. Коэффициент пе-ресчёта от противо-точной схемы к пере-крёстной

номограмма 31 1

35. Температурный напор

415,59

36. Поверхность нагрева Н м2

37. Общее число труб для прохода газов Z шт.

38. Длина труб L м

39. Число рядов труб поперёк хода воздуха Z1 шт.

40. Число рядов по ходу воздуха Z2 шт. Z/Z1 5240/48=66

41. Глубина шахты b м

42. Ширина шахты возд - теля а м

9 Сводная таблица теплового расчёта и расчётная невязка теплового баланса

В результате теплового расчёта водогрейного котла определяют температуру уходя-щих газов, а при наличии воздухоподогревателя и температуру горячего воздуха.

Если расчётная температура уходящих газов отличается от принятой в начале расчёта не более чем на ±10°С, то расчёт теплообмена в котле считается законченным, а найденные температуры - окончательными.

По расчётной температуре уходящих газов υух уточняют потерю теплоты с уходящими газами q2, КПД котла ηка и расход топлива Вр. Далее, по расчётному значению температуры горячего воздуха уточняют полезное тепловыделение в топке Qnm и тепловосприятие луче-воспринимающих поверхностей топки Qтл.

После уточнения балансовых величин составляют сводную таблицу теплового расчёта котла (таблица 9). По данным этой таблицы находят расчётную невязку теплового баланса котла, кДж/кг,

,

где - количество теплоты, воспринимаемое поверхностями нагрева топки, фестона, конвективных пакетов. Значение невязки при правильно выполненном расчёте не должно превышать 0,5% от Qpp:

=82,54

82,54/13010*100=0,36%<0,5%

Расчёт выполнен верно.

Таблица 9. Сводная таблица теплового расчёта котла

Наименование Обозначение Ед. изм. Величина

Тепловой баланс

Располагаемая теплота топлива

кДж/кг 13010

Температура уходящих газов

230

Потеря теплоты с ухо-дящими газами q2 % 5,5

КПД котла

% 80,56

Расход топлива Вр кг/с 1,8

Топка

Температура подогрева воздуха tг.в.

175

Теплота, вносимая воз-духом Qв кДж/кг 3000,1

Полезное тепловыделе-ние Qпт кДж/кг 25576,2

Температура газов на выходе

1006

Тепловосприятие топки Qлт кДж/кг 10715,7

Энтальпия газов на вы-ходе I’’т кДж/кг 24095

Фестон

Температура газов на входе

1006

Температура газов на выходе

953

Энтальпия газов на входе

кДж/кг 14730,4

Энтальпия газов на вы-ходе

кДж/кг 14288,83

кДж/кг 437,36

Конвективный пучок

Температура газов на входе

953

Температура газов на выходе

553

Энтальпия газов на входе

кДж/кг 14288,83

Энтальпия газов на вы-ходе

кДж/кг 8019,36

Тепловосприятие по-верхности нагрева

кДж/кг 6212,67

Список использованной литературы

1. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. - М.: Энергия, 1973.-295 с.

2. Эстеркин Р. И. Котельные установки: курсовое и дипломное проектирование/ Р.И. Эстер-кин - Л.: Энергоатомиздат, 1989.-279 с.

3. Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. Справочник по котельным установкам малой прозводи-тельности/ К.Ф. Роддатис - М.: Энергоатомиздат, 1989.-466с.

4. Гусев Ю.Л. Основы проектирования котельных установок/Ю.Л. Гусев - М.: Стройиздат, 1973.-248с.

5. Карауш С.А. Современные котлы малой и средней мощности: Методические указания. / С.А. Карауш, Томск.: 2000.-37с.

6. Бузников Е.Ф. Производственные и отопительные котельные/Е.Ф. Бузников, К.Ф. Родда-тис - М.: Энергия, 1984.-230с.

Скачать: У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера.

Федеральное агентство по образованию

Томский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра « Теплогазоснабжение »

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине

«Т еплогенерирующие установки систем теплоснабжения »

Выполнил: студент гр. 437/2

Антимонов А.А.

Проверил: Хуторной А. Н.

Томск 2010г.

1.1 ВОДОТРУБНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ……………………………………………………………………………3

1.2 Котлы типа

КВ-ТС……………………………………………………………………….3

2. Определение состава и теплоты сгорания топлива

2.1 Состава топлива……………………………………………………………………………..4

2.2 Выбор коэффициентов избытка и присосов воздуха в газоходах котлоагрегата:…………………………………………………………………………….5

2.3 Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания:…………………………………………………………………………..5

2.4 Расчёт энтальпий воздуха, продуктов сгорания и золы:……………………………………………………………………………7

3. Тепловой баланс котельного агрегата……………………………………………………………………………..9

3.1 Расчёт потерь теплоты………………………………………………………………………....….9

3.2 Расчёт КПД котельного агрегата, расхода топлива икоэффициента сохранения теты……………………………………………………………..……….….10

4. Тепловой расчёт топочной камеры………………………………………………………………………...….11

4.1 Определение геометрических и тепловых характеристик топочной камеры…………………………………………………………………………....11

4.2 Поверочный тепловой расчёт топочной камеры……………………………………………………………………………12

5. Расчёт первого конвективного пучка……………………………………………………………………………15

5.1 Основные расчётные уравнения теплопереноса…………………………………………………………………………....15

5.2 Тепловой расчёт конвективных поверхностей нагрева ………………………………………………………………...……………..16

5.3 Расчет второго конвективного пучка………………………………………………………………..…………..21

5.3.1 Тепловой расчёт конвективного пучка……………………………………………………………………………21

5. 4 . Расчетная невязка теплового баласа ……………………………………………………….…………………...23

10. Список литературы………………………………………………………………….………...2 5

1 . ВОДОТРУБНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

В последнее время в России получили распространение водотрубные водогрейные котлы серии КВ. Котлы этой серии относятся к стальным прямоточным котлам, применяемым в отопительных котельных. При работе на угле котлы имеют обозначение КВ-ТС (Т- твердое топливо, С- слоевое сжигание), при работе на газе или жидком топливе они имеют обозначение КВ-ГМ (Г-газ, М-мазут). Следующая за обозначение котла цифра показывает его теплопроизводительность в Гкал/ч.Нагрузка котлов регулируется изменением температуры воды на входе и выходе из котла. Нагрев воды может при этом производиться до 150-200.Котлы серии КВ запроектированы без несущего каркаса. Каждый блок котла (топочный и конвективный) имеют опоры, приваренные к нижним коллекторам. Число опор зависит от теплопроизводительности котла. Опоры, расположенные на стыке конвективного блока и точной камеры, являются неподвижными. Для ограждения топочной камеры и конвективной шахты от окружающей среды служит облегченная натрубная обмуровка толщиной около 110 мм и состоящая их трех слоев - шамотобетона по металлической сетке, совелитовых плит или минераловатых матрацев и уплотнительной магнезиальной обмазки. На котле внутренние поверхности топки и конвективной шахты со стороны продуктов сгорания закрыты плотными экранами, что позволило применить облегченную натрубную обмуровку котла.

Конвективные поверхности нагрева у всех котлов типа КВ состоят из двух пакетов и выполнены одинаково –из труб размером 28*3мм. Находятся они в вертикальной конвективной шахте с полностью экранированными стенками. Задняя и передняя стенки шахты выполненные из труб диаметром 60*3 мм, при этом передняя стенка шахты является задней стенкой топочной камеры. Между трубами у этой стенки проварены металлические вставки для предотвращения перетоков дымовых газов из топочной камеры в конвективную шахту. Боковые стенки шахты выполнены из вертикальных труб диаметром 83*3,5 мм, которые для у-образных ширм из труб диаметром 28*3 мм. Ширмы расставлены таким образом, что трубы образуют шахматный пучек с шагом S 1 = 64 мм и S 2 = 40 мм. Это позволяет интенсифицировать теплоперенос в конвективных поверхностях нагрева.

1.2 Котлы типа КВ-ТС

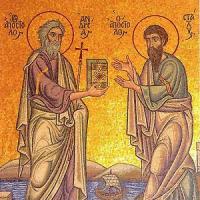

К отлы типа КВ-ТС, работающие на твердом топливе, отличаются от аналогичных котлов типа КВ-ГМ тем, что у них вместо подового экрана имеется решетка обратного хода. Таким образом, топочная камера оказывается экранированной с 5 сторон. Для примера на рис. 2 приведен эскиз котла КВ-ТС-10. Из топочной камеры продукты сгорания попадают в камеру догорания 2 и далее через четырехрядный фестон 3 они попадают в конвективные пучки 5 и 6. К конвективной шахте дымовые газы, двигаясь вертикально вверх, отдают теплоту и затем выбрасываются в атмосферу. Стены конвективной шахты полностью экранированы.Экраны промежуточной стенки 7 выполнены двухрядными.

Технические характеристики водогрейного котла КВ-ГМ

| № | Параметр | КВ-ГМ-4 |

| 1. | Теплопроизводительность котла Q МВт | 14.740 |

| 2. | Площадь поверхности стен топки F СТ, м 2 | 80.4 |

| 3. | Объём топочной камеры, м 3 | 16,4 |

| 4. | Глубина топочной камеры, мм | 2496 |

| 5. | Ширина топочной камеры, мм | 2040 |

| 6. | Диаметр экранных труб и толщина стенки, мм | 60*3 |

| 7. | Шаг труб боковых, подового и сводового экранов, мм | 64 |

| 8. | Шаг труб фронтового и заднего экранов, мм | 85 |

| 9. | Пощадь поверхности 2-х конвективных пучков, м 2 | 221.8 |

| 10. | Поперечный шаг труб конвективного пучка, мм | 60 |

| 11. | Продольный шаг труб конвективного пучка, мм | 40 |

2 . Определение состава и теплоты сгорания топлива

2.1 Состава топлива:

Состав топлива определяется газопроводом, принимаемым по заданию.

Таблица 1

Расчётные характеристики природных газов

2.2 Выбор коэффициентов избытка и присосов воздуха в газоходах котлоагрегата:

Для эффективного и более полного сжигания топлива в топочных камерах котельных агрегатов приходится подавать больше воздуха, чем это теоретически необходимо α

где V Д –объем подаваемого в топку воздуха в м 3 на рассчитываемую единицу топлива.В дальнейшем за рассчитываемую единицу топлива принимается 1 (при нормальных условиях:Р=0,1013 МПа, t =);

объем теоретически необходимого для горения воздуха в на расчитываемую единицу топлива,;

α Т – коэффициент избытка воздуха на выходе из топочной камеры. Принимается в зависимости от вида топлива, способа его сжигания и конструкции топочной камеры.

Для котла, работающем на угле при слоевом сжигании, α Т принимается 1,1 (Карауш С.А.Тепловой расчёт котельных агрегатов: Методические указания. ТГАСУ, 2001. – 66 с. Таблица 2.4. В дальнейшем ).

По мере движения продуктов сгорания по газоходам котла коэффициент избытка воздуха увеличивается за счёт присосов воздуха в газоходы через неплотности в обмуровке, гляделки, лючки и т.п. Присосы воздуха принято выражать в долях от теоретического количества воздуха ,необходимого для горения

где количество присосанного воздуха в конкретный газоход или элемент котла на рассчитываемую единицу топлива, .

![]() , j =1,…, I ,

, j =1,…, I ,

где j -номер поверхности нагрева по ходу продуктов сгорания.

Значение ∆ α j для топочной камеры принимается по таблице 2.5 . ∆ α j = 0,1.Зачение ∆ α j для первого котельного пучка ∆ α j = 0,05, для второго ∆ α j =0,1.

Коэффициент избытка воздуха за каждой поверхностью нагрева после топки подсчитывается прибавлением к α Т суммы коэффициентов присосов воздуха в этих поверхностях нагрева:

Аналогично рассчитываются остальные коэффициенты. α 2 = 1,55; α 3 = 1,65.

Затем по известным значениям коэффициентов избытка воздуха перед поверхностью нагрева α i и за ней α i +1 вычисляется среднее значение избытка воздуха для каждой поверхности нагрева:

![]() ;

;

α СР1 = 1,5 α СР2 = 1,525α СР3 = 1,6 .

2.3 Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания:

При тепловом расчёте котельного агрегата определяется теоретический объём воздуха V 0 , необходимый для горения, а также действительные объёмы воздуха и продуктов сгорания.

2.3.1 Определение теоретического объёма воздуха:

При сжигании твёрдого или жидкого топлива, м 3 /кг:

Где m , n - число атомов углерода и водорода соответственно в углеводороде газового топлива;процентное содержание на рабочую сухую массу соответственно углерода, горючей серы, водорода, оксида углерода, сероводорода, кислорода, углеводородов, %.

![]()

2.3.2 Определение теоретического объёма азота, трёхатомных газов и водяных паров:

Находят теоретический объем азота и водяных паров по формулам:

2.3.3 Определение избыточного количества воздуха для каждой поверхности:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]()

2.3.4 Определение действительного объёма водяных паров:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]()

2.3.5 Вычисление действительного суммарного объёма продуктов сгорания:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

2.3.6 Расчёт объёмных долей трёхатомных газов и водяных паров, а также их

суммарную долю:

Таблица 2

Объёмы воздуха и продуктов сгорания при горении, объёмные доли трёхатомных

газов, концентрация золы в дымовых газах

| Величина | Теоретические объемы на единицу топлива. |

||

| Топка | Конв.пучок 1 | Конв.пучок 2 | |

| Коэффициент избытка воздуха после поверхности нагрева, α i | 1,5 | 1,55 | 1,65 |

| Средний коэффициент избытка воздуха в газоходе поверхности нагрева, α СР | 1,5 | 1,525 | 1,6 |

| Избыточное количество воздуха на единицу топлива, V B ИЗБ, м 3 /кг | 2,0185 | 2,1194 | 2,4221 |

| Объём водяных паров на единицу топлива, V Н2О, м 3 /кг | 0,8348 | 0,8364 | 0,8413 |

| Полный объём продуктов сгорания на единицу топлива, V Г, м 3 /кг | 6,8266 | 6,9291 | 7,2367 |

| Объёмная доля трёхатомных газов, r RO 2 | 0,1138 | 0,1122 | 0,1074 |

| Объёмная доля водяных паров, r Н2О | 0,1223 | 0,1207 | 0,1163 |

Суммарная объёмная доля, r П |

0,2361 | 0,2329 | 0,2237 |

Зольность |

1,4062 | 1,3852 | 1,3266 |

2.4 Расчёт энтальпий воздуха, продуктов сгорания и золы:

Вычисляем энтальпии теоретического объёма воздуха на единицу топлива для всего выбранного диапазона температур по формуле:

Где I B – энтальпия 1 м 3 воздуха в кДж/м 3 , принимаемая для соответствующей температуры по таблице 2.7 .

Расчёт энтальпий теоретического объёма продуктов сгорания на единицу топлива для всего выбранного диапазона температур производим по формуле:

Где I RO 2 , I N 2 , I H 2 O – энтальпии 1 м 3 трёхатомных газа, азота и водяных паров, принимаемые для соответствующей температуры по таблице 2.7 .

Энтальпия избыточного количества воздуха на единицу топлива для всего выбранного диапазона температур рассчитывается по формуле:

![]() ;

;

Вычисляем энтальпию продуктов сгорания на единицу топлива при коэффициенте избытка воздуха α>1 по формуле:

![]() ;

;

Где I 0 ЗЛ – энтальпия золы, в нашем случаи I 0 ЗЛ не учитываем

Результаты расчёта энтальпий продуктов сгорания в рассматриваемых интервалах температур по поверхностям нагрева котельного агрегата сводим в таблицу 4. Эти данные позволят в последующих расчётах по известной температуре продуктов сгорания υ ИЗВ, лежащей между температурами υ Б и υ М, определить их энтальпию, используя формулу линейной интерполяции:

![]() ;

;

Или, наоборот, по известной энтальпии продуктов сгорания найти их температуру:

![]() ;

;

Таблица 3

Энтальпия продуктов сгорания I = ƒ(υ)

| Поверхность нагрева | Темп ература за поверхностью нагрева. V "", C ° | ||||

Верх топочной камеры,фестон |

2200 | 13775,036 | 18293,4443 | 6887,518 | 25179,961 |

| 2100 | 13096,3832 | 17364,5886 | 6658,1916 | 24022,550 | |

| 2000 | 12417,7304 | 16438,6798 | 6208,8652 | 22647,545 | |

| 1900 | 11739,0776 | 15526,5746 | 5869,5388 | 21396,134 | |

| 1800 | 11060,4248 | 14608,0161 | 5530,2124 | 20138,228 | |

| 1700 | 10397,9304 | 13703,0192 | 5198,9652 | 18901,9844 | |

| 1600 | 9739,4756 | 12809,6304 | 4869,7378 | 17679,3882 | |

| 1500 | 9076,9812 | 11908,2058 | 4538,4906 | 16446,6064 | |

| 1400 | 8414,4668 | 11028,7166 | 4207,2334 | 15235,93 | |

| 1300 | 7751,9952 | 10139,6904 | 3875,9962 | 14015,6864 | |

| 1200 | 7109,696 | 9270,53 | 3554,848 | 12825,378 | |

| 1100 | 6463,36 | 8419,796 | 3231,815 | 11651,611 | |

| 1000 | 5817,024 | 7572,9916 | 2908,512 | 10481,5036 | |

| 900 | 5190,886 | 6733,2338 | 2595,443 | 9328,6768 | |

| 800 | 4458,9064 | 5906,2424 | 2290,4532 | 8196,6958 | |

| 700 | 3966,8872 | 5095,9214 | 1983,4436 | 7079,365 | |

1-ый конвективный пучок. ∆α кп =0,05 |

1100 | 6463,36 | 8419,796 | 3393,264 | 11813,06 |

| 1000 | 5817,024 | 7572,9916 | 3053,9376 | 10626,9212 | |

| 900 | 5190,886 | 6733,2338 | 2725,215 | 9458,4488 | |

| 800 | 4580,9064 | 5906,2424 | 2404,975 | 8311,2174 | |

| 700 | 3966,8872 | 5095,9214 | 2082,6157 | 7178,5371 | |

| 600 | 3360,9472 | 4207,1348 | 1764,497 | 6071,6318 | |

| 500 | 2771,1656 | 3544,4585 | 1454,861 | 4999,3135 | |

| 400 | 2193,5028 | 2792,938 | 1151,588 | 3944,522 | |

| 300 | 1631,9984 | 2064,3437 | 856,799 | 2921,1427 | |

2-ой конвективный пучок. |

600 | 3360,9472 | 4307,1318 | 2016,56 | 6323,6918 |

| 500 | 2771,1656 | 3544,4585 | 1662,699 | 5207,1575 | |

| 400 | 2193,5028 | 2792,938 | 1316,101 | 4109,039 | |

| 300 | 1631,9984 | 2064,3437 | 973,199 | 3043,5427 | |

| 200 | 1078,5732 | 1357,8984 | 647,443 | 2005,3414 | |

| 100 | 537,2668 | 668,7643 | 322,36 | 991,1243 |

3. Тепловой баланс котельного агрегата

3.1 Расчёт потерь теплоты :

При работе котельного агрегата вся поступившая в него теплота Q Р Р расходуется на выработку полезной теплоты Q 1 , содержащейся в паре или горячей воде, и на покрытие различных тепловых потерь. Тепловой баланс котельного агрегата на единицу рассчитываемого топлива имеет вид,,

или в относительных величинах по отношению к располагаемой теплоте Q P P:

Где Q P P – располагаемая теплота, определяемая по формуле 3.3, кДж/м 3

Q 1 , q 1 – полезная теплота, содержащаяся в паре или горячей воде, кДж/м 3 , %

Q 2 , q 2 – потери теплоты с уходящими газами, кДж/м 3 , %

Q 3 , q 3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания, кДж/м 3 , %

Q 4 , q 4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания, кДж/м 3 , %

Q 5 , q 5 – потери теплоты от наружного охлаждения агрегата, кДж/ 3 , %

Q 6 , q 6 – потери от физической теплоты удаляемого шлака, охлаждения панелей и балок, не включённых в циркуляционный контур котла, кДж/м 3 , %.

Доля потерь теплоты с уходящими газами определяем по формуле:

![]() ;

;

Где I УХ, α УХ – энтальпия и коэффициент избытка воздуха уходящих газов за последней поверхностью нагрева котельного агрегата

I 0 ХВ – энтальпия теоретического объёма воздуха V 0 , требующегося на горение. При расчётах котлов принимается при температуре 30 °С и рассчитывается по формуле:

В начале расчёта котельного агрегата температуру выбираем в соответствии с таблицей 3.1 . При принятии температуры уходящих газов равной 150 °С

Долю потерь теплоты от химической неполноты сгорания q 3 , обусловленную наличием в уходящих продуктах сгорания горючих газов СО, Н 2 , СН и других, берём в соответствии с типом топки и сжигаемым топливом по таблице 3.2 . Для камерной топки q 3 = 0,5 %.

Потерю теплоты от механического недожога q 4 , наблюдаемую только при сжигании твёрдых топлив и обусловленную наличием в очаговых остатках твёрдых горючих частиц определяем по той же таблице, q 4 = 6,3 %.

Потерю теплоты от наружного охлаждения q 5 , обусловленную передачей теплоты через обмуровку котельного агрегата наружному воздуху, находим по рисунку 3.1 , по известной паропроизводительности, q 5 = 1,47 %.

Потерю теплоты со шлаком и от охлаждения балок и панелей q 6 , не включенных в циркуляционный контур котла, определяем по формулам, %

![]() = (1-0,06516)*8*526/14790; (3.6)

= (1-0,06516)*8*526/14790; (3.6)

![]() %

%

3 .2 Расчёт КПД котельного агрегата, расхода топлива и

коэффициента сохранения теплоты:

Коэффициент полезного действия котла по выработанной теплоте, называемый КПД брутто, определяем по уравнению обратного теплового баланса, %

Расход натурального топлива, подаваемого в топку котла, рассчитываем по формуле:

Где Q К и Q P P – должны быть в соотносимых единицах измерения.

![]()

Коэффициент сохранения теплоты рассчитываем по формуле:

![]() ;

;

![]()

4. Тепловой расчёт топочной камеры

Конечной целью поверочного теплового расчёта топочной камеры является определение теоретической температуры горения υ А и расчётной температуры газов на выходе из топки υ Т ``.

4.1 Определение геометрических и тепловых характеристик топочной

камеры:

На основании чертежа котла и его технических характеристик (Карауш С.А. Современные котлы малой и средней мощности: Методические указания. ТГАСУ, 2000 – 37с. В дальнейшем ), определяем: внутренние границы топочной камеры, её объём, площади поверхности стен топочной камеры, занятые экранами, и поверхности стен топочной камеры. Размеры всех поверхностей нагрева, их конструктивные характеристики: длину, ширину, высоту, диаметр, шаг, число и расположение применяемых труб, расположение решётки.

Выражаем высоту (h) из формулы объёма:

Средний коэффициент тепловой эффективности экранов топочной камеры вычисляем по формуле:

![]() ;

;

Где φ ЭК. i – угловой коэффициент экрана, зависящий от расположения экранных труб относительно обмуровки, определяем по рисунку 4.1 Для рассчитываемого котла расположение экранных труб топочной камеры показано на рисунке 1.

ξ ЭК, i – Коэффициент загрязнения экранов топочной камеры находим по таблице 4.1

F СТ =80,4 – полная площадь внутренних поверхностей стен топочной камеры.

(0,98*0,6*11,2435/80,4)+2*(0,6*0,84*9,8611/80,4)+2*(0,6*0,98*13,3672/80,4)=0,402

При тепловых расчётах топочной камеры часто используют величину – тепловое напряжение топочного объёма q V ,кВт/

Где V T – объём топочной камеры, м 3

![]()

4.2 Поверочный тепловой расчёт топочной камеры

4.2.1. Принятие температуры на выходе из топки

Предварительно задаёмся температурой продуктов сгорания на выходе из топочной камеры υ T `` . Температура задаётся по таблице 4.2 . Для топочной камеры сжигающей уголь принимаем 850 °С.

4.2.2. Расчёт полезного тепловыделения

Подсчитываем полезное тепловыделение в топочной камере на единицу количества топлива:

![]()

Где Q В – теплота, вносимая в топку воздухом. Для промышленных или водогрейных котлов без воздухоподогревателя определяется так:

4.2.3. Определение эффективной толщины излучающего слоя газа в топке,м

![]()

4.2.4. Определение коэффициента ослабления лучей в топочной камере

Для этого сначала определяем коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами:

Где Р П = r П ·Р – парциальное давление трёхатомных газов, МПа

Р – давление в топочной камере котельного агрегата (для котлов без наддува типа ДЕ, КЕ, КВ и др. принимается Р = 0,1 МПа)

Затем рассчитываем коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами при сжигании природного газа:

Тогда коэффициент ослабления лучей в топочной камере определяем как:

4.2.5. Определение степени черноты факела

При сжигании твердого топлива:

4.2.6. Определение степени черноты топочной камеры

При сжигании твердого топлива в слоевых топках:

![]() (4.13)

(4.13)

Где ψ СР – средний коэффициент тепловой эффективности экранов топочной камеры, формула 4.2

![]()

4.2.7. Вычисление параметра М

Параметр М характеризует положение максимальной температуры пламени по высоте топочной камеры:

![]()

Где Х Т = h Г /Н Г – отношение высоты размещения горелки к высоте топочной камеры. Для котлов ДЕ Х Т = 0,4

4.2.8. Вычисление средней суммарной теплоёмкости продуктов сгорания

Определяем среднюю суммарную теплоёмкость продуктов сгорания на расчётную единицу сжигаемого топлива:

![]()

Где υ А – теоретическая (адиабатная) температура горения топлива, определяемая по таблице 4 по известной величине Q Т = I , по формуле пересчёта 2.20.

I `` T – энтальпия продуктов сгорания на выходе из топки, определяемая по этой же таблице по принятой ранее в пункте 4.2.1. температуре газов υ T `` (пункт 4.2.2.)

4.2.9. Определение расчётной температуры продуктов сгорания на выходе из топки

4.2.10. Определение общего тепловосприятия экранами в топочной камере

![]()

Где I `` T – энтальпия продуктов сгорания на выходе из топочной камеры вычисленная по расчётной температуре газов υ T ``

5. Расчёт первого конвективного пучка

К конвективным поверхностям нагрева (теплообменникам) котельного агрегата относят пароперегреватели, конвективные пучки, экономайзеры, воздухоподогреватели. Теплоперенос в таких поверхностях осуществляется в основном за счёт конвективного теплообмена.

5.1 Основные расчётные уравнения теплопереноса

При расчёте конвективных поверхностей нагрева используют два основных уравнения теплопереноса:

Уравнение теплового баланса для поверхности нагрева на единицу используемого топлива:

Уравнение теплопередачи:

![]()

Где φ – коэффициент сохранения теплоты (3.10)

I ` , I `` - энтальпии продуктов сгорания на входе в конвективную поверхность и выходе из неё

∆α – величина присоса воздуха в конвективную поверхность

I 0 ХВ – энтальпия присасываемого в конвективную поверхность холодного воздуха

К – коэффициент теплопередачи для конвективной поверхности, отнесённый к расчётной поверхности нагрева

F – расчётная площадь поверхности нагрева

∆Т – среднелогарифмический температурный напор между теплоносителями для конвективной поверхности нагрева.

5 .2 Тепловой расчёт конвективных поверхностей нагрева

Расчёт конвективных пучков начинаем с уточнения их конструкций и определения всёх необходимых размеров и характеристик, приведённых в : длины, высоты, ширины, числа труб, площади сечения для прохода продуктов сгорания, общей площади поверхности теплообмена и т.п.

Далее с использованием чертежа котла и его технических характеристик определяем способ омывания труб конвективной поверхности нагрева продуктами сгорания: поперечный, продольный, смешанный. Находим продольный и поперечный шаги труб пучка, диаметр и число вдоль и поперёк потока.

5.2.1. Определение общей площади для пучка

Площадь для поверхностей нагрева задана.

![]()

5.2.2. Определение площади для прохода продуктов сгорания в пучок

Для этого находим среднюю высоту труб в рассматриваемом проходном сечении конвективной поверхности l CP . Устройство котла ДЕ-6,5 таково, что правая стенка конвективного пучка является левой стенкой топки, т.е. средней высотой труб: l CP =С= 2,58 м.

Ширина проходного сечения (В): В = 500 мм. Наружный диаметр труб (d) берём из : d = 51 мм. Число труб в проходном сечении определяем как отношение длины этого сечения к поперечному шагу конвективных труб, т.е.:

![]() шт.

шт.

Тогда площадь для прохода продуктов сгорания в конвективную поверхность нагрева определяет по формуле:

ƒ ПР = В · l CP – n 1 · d · l CP

ƒ ПР = 0,768*2,88-12*2,88*0,028=1,2м 2

5.2.3.

5.2.4. Определение средней температуры продуктов сгорания

Находим средние температуры продуктов сгорания для конвективной поверхности нагрева:

![]() ;

; ![]()

5.2.5. Определение средней скорости движения продуктов сгорания

Определяем среднюю скорость движения продуктов сгорания в проходном сечении конвективной поверхности нагрева по формуле:

![]()

![]()

Где V Г – полный объём продуктов сгорания для рассчитываемой поверхности нагрева, таблица 2.

![]()

5.2.6. Определение коэффициентов теплоотдачи конвекцией к трубам

Сначала по найденным скоростям, типу пучка труб и по известному способу омывания труб продуктами сгорания по рисунку 5.1 находим коэффициенты теплоотдачи конвекцией от продуктов сгорания к поверхностям труб: α Н 400 = 140 Вт/м 2 К; α Н 500 = 135 Вт/м 2 К;

Тогда коэффициенты теплоотдачи конвекцией к трубам с учётом различного рода поправок, при поперечном омывании труб, определятся по формуле:

Где С S , C Ф, C n 2 – поправочные коэффициенты на компоновку поверхности нагрева, влияние изменения теплофизических свойств продуктов сгорания по длине поверхности нагрева, на число труб в вдоль потока продуктов сгорания. Все они определяются по номограммам изображённым на рисунке 5.1 . При использовании номограмм используем следующие обозначения:

S 1 , S 2 – поперечный и продольный шаги труб в поверхности нагрева, м;

d – наружный диаметр труб поверхности нагрева, м;

σ 1 = S 1 / d , σ 2 = S 2 / d – относительные поперечный и продольный шаги труб в поверхности нагрева.

σ 1 = 0,064/0,028=2,286, σ 2 =0,040/0,028=1,429

5.2.7.

Определяем коэффициент теплоотдачи излучением от продуктов сгорания к поверхности труб по формуле для запылённого потока:

![]()

![]()

где α ЛН – коэффициент теплоотдачи излучением от продуктов сгорания, определяемый по рисунку 5.4 . Перед его определением следует рассчитать температуру наружной поверхности загрязнений на трубах по формуле:

где t = 0,5()=0,5(120+90)=105;

Δ t = 60 °С при сжигании угля.

а Ф – степень черноты продуктов сгорания, определяемая по формуле 4.12. При расчёте а

![]()

Так же в формуле 4.7 используем своё парциальное давление водяного пара для данной поверхности нагрева, взятое из таблицы 2. Вместо температуры υ `` T в этой формуле подставляем среднюю температуру продуктов сгорания в конвективной поверхности нагрева:

5.2.9. Определение среднелогарифмического температурного напора

Находим среднелогарифмический температурный напор между теплоносителями для конвективной поверхности нагрева, учитывая схему движения теплоносителей. Для противоточной и прямоточной схемы движения теплоносителя температурный напор определяется по формуле:

Где Δ t Б, Δt М – наибольшая и наименьшая разности температур между продуктами сгорания и нагреваемой средой. Для нахождения этих разностей температур вычерчиваем условную схему движения теплоносителей для рассчитываемой поверхности нагрева, и обозначить имеющиеся температуры с их значениями. Тогда по разности температур на концах схемы находим разности температур:

![]()

5.3 Расчет второго конвективного пучка

Расчёт ведётся аналогично.

5.3.1 Тепловой расчёт конвективного пучка

5.3.1 . Задание граничных температур

Задаёмся двумя температурами продуктов сгорания на выходе из рассчитываемой конвективной поверхности нагрева υ `` 1 и υ `` 2 . Для удобства и простоты расчётов эту разницу принимаем в 100 °С. В дальнейшем для этих температур ведём два расчёта.

По этим заданным температурам по таблице 3 определяем энтальпии продуктов сгорания на выходе из поверхности нагрева I 1 `` и I 2 `` , и рассчитываем по уравнению теплового баланса (5.1) количество теплоты, переданное в поверхность нагрева Q Б1 и Q Б2 .

Тогда коэффициенты теплоотдачи конвекцией к трубам с учётом различного рода поправок, при поперечном омывании труб, определятся по формуле 5.6:

5.3.5 Определение коэффициента теплоотдачи излучением

Определяем коэффициент теплоотдачи излучением от продуктов сгорания к поверхности труб по формуле 5.7 для запылённого потока, так как сжигаем твёрдое топливо.

Где α ЛН – коэффициент теплоотдачи излучением от продуктов сгорания, определяемый по рисунку 5.4 . Перед его определением следует рассчитать температуру наружной поверхности загрязнений на трубах по формуле 5.8

а Ф – степень черноты продуктов сгорания, определяемая по формуле 4.11. При расчёте а Ф используем новую величину длины пути луча для конвективной поверхности нагрева:

= 2 39 К

= 2 39 К

![]()

5.3.8 Расчёт количества теплоты переданного к поверхности нагрева

Определяем по уравнению теплопередачи количество теплоты, переданного в поверхности нагрева от продуктов сгорания к нагреваемой среде:

5.3.9 Построение графика определения расчётной температуры

С использованием данных найденных теплот и заданных ранее в 6.1.1. температур сгорания строим график. Пересечение линий Q ТП = ƒ(υ ``) и Q Б = φ(υ ``) даёт искомую температуру продуктов сгорания на выходе из поверхности нагрева υ P `` , т.е. когда Q ТП = Q Б.

5. 4 . Расчетная невязка теплового баланса

Результатом теплового расчета водогрейного агрегата является определение технико-экономических характеристик котла (КПД, расход топлива и т.п.),температур продуктов сгорания на входе и выходе для каждой поверхности нагрева

При тепловом расчете водогрейного котла после расчета последней поверхности нагрева необходимо добиться выполнения условия, чтобы принятая в формуле (3.7) температура уходящих газов отличалась от найденной температуры для продуктов сгорания при выходе их из последней конвективной поверхности нагрева не более чем на 10

Список литературы

1. Карауш С.А., Хуторной А. Н., Смердина О. Ю. Тепловой расчёт котельных агрегатов: Методические указания. ТГАСУ, 2005., .

2. Карауш, С.А. Современные котлы малой и средней мощности: Методические указания.-Томск: Изд-во ТГАСУ, 2002., .

3. ГОСТ 2.105–95. Общие требования к текстовым документам. – М.: Изд-во стандартов, 1995.–37с.

4. ГОСТ 7.32-91. Отчет о научно-исследовательской работе-. М.: Изд-во стандартов, 1991.-18с.

5. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод).-М.: Энергия, 1973.-295с.

6. Роддатис, К.Ф. Справочник по котельным установкам малой производительности/Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н.; под ред. К.Ф. Роддатиса.-М.: Энергоатомиздат, 1989.-488с.

7. Делягин, Г.Н. Теплогенерирующие установки: Учеб. Для вузов/Делягин Г.Н., Лебедев В.И., Пермяков Б.А.-М.: Стройиздат, 1986.-559с.

8. Эстеркин, Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование.-Л.: Недра, 1989.-160с.

9. Воликов, А.Н. Сжигание газового и жидкого топлива в котлах малой мощности.- Л.: Недра, 1989.-160с.

10. Лебедев, В.И. Расчет и проектирование теплогенерирующих установок для систем теплоснабжения/Лебедев В.И., Пермяков Б.А., Хаванов П.А.-М: Стройиздат,1992.-360с.

2. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА

2.1 Общие положения

Тепловой расчет котельного агрегата может иметь двоякое назначение:

а) при проектировании нового котельного агрегата по заданным параметрам его работы (паропроизводительность, температуры перегретого пара, питательной воды, подогрева воздуха и др.) определяют величины всех его поверхностей нагрева.

б) при наличии готового котельного агрегата проверяют соответствие всех величин поверхностей нагрева заданным параметрам его работы.

Первый вид расчета называется конструкторским, второй – поверочным. В курсовом проекте выполняется поверочный расчет. Тепловой расчет котельного агрегата производят по методике, разработанной Всесоюзным теплотехническим институтом им. Ф.А. Дзержинского и центральным котлотурбинным институтом им. И.И. Ползунова ВТИ и ЦКТИ. Величины котельного агрегата рассчитывают последовательно, начиная с топки, с последующим переходом к конвективным поверхностям нагрева. Предварительно выполняют ряд вспомогательных расчетов: составляют сводку конструктивных характеристик элементов котельного агрегата, определяют количество воздуха, необходимого для горения, количество дымовых газов по газоходам котельного агрегата и их энтальпию; составляют тепловой баланс котельного агрегата. Тепловой расчет котельного агрегата выполняют по следующим разделам:

2.2 Сводка конструктивных характеристик котельного агрегата

При поверочном расчете, пользуясь чертежами котельного агрегата, составляют сводку конструктивных характеристик топки, конвективных поверхностей нагрева, пароперегревателя, водяного экономайзера и воздухоподогревателя. Для облегчения составления сводки конструктивных характеристик следует пользоваться эскизами элементов котельного агрегата.

Характеристика котла ДЕ - 6,5 - 14ГМ

Паропроизводительность, т/ч 6,5 Давление пара на выходе из котла, МПа 1,4

Температура, 0 С

насыщенного пара 194

питательной воды 100

Объем топочной камеры, м 3 11,21

Площадь поверхностей нагрева, м 2

радиационная 27,97

конвективная 63,3

пароперегревателя -

водяного экономайзера 141,6

Температура газов, 0 С

на выходе из топки 1079

за перегревателем -

Температура уходящих газов, 0 С 162

Расчетный КПД брутто, % 91,15

Газовое сопротивление котла, кПа 1,10

Диаметр и толщина стенки труб, мм

экрана 512,5

Масса котлоагрегата, т 9,545

Площадь живого сечения для прохода

продуктов сгорания, м 2 0,348

2.3 Определение количества воздуха, необходимого для горения, состава и количества дымовых газов и их энтальпии

Определить количество воздуха, необходимого для горения и количество дымовых газов по газоходам котла требуется для подсчета скорости газов и воздуха в рассчитанных поверхностях нагрева с целью определения величины коэффициента теплопередачи в них. Определение энтальпии дымовых газов необходимо для составления уравнения теплового баланса рассчитываемых элементов котельного агрегата:

а) определяют теоретическое количество воздуха, необходимое для горения, и теоретическое количество продуктов сгорания топлива по формулам таблицы 2;

б) выбирают значение коэффициента избытка воздуха в конце топки по данным таблицы 1 приложения 1, а затем, определив по данным таблицы 3 присос воздуха в элементах котельного агрегата, подсчитывают среднее значение коэффициента избытка воздуха по газоходам котла;

в) подсчитывают действительное количество воздуха, необходимое на горение, а также среднее действительное количество продуктов сгорания и парциальное давление трехатомных газов в газоходах котла по формулам 3;

г) подсчитывают энтальпию теоретического количества воздуха, необходимого для горения при различных температурах и коэффициенте избытка воздуха по формуле таблицы 4 с последующим составлением h-t таблицы.

Характеристики топлива: газ Брянск - Москва ,cтр.35

СН 4 = 92,8 % С 2 Н 6 = 3,9 % С 3 Н 8 = 1,1 %

С 4 Н 10 = 0,4 % С 5 Н 12 = 0,1 % N 2 = 1,6 %

Теплота сгорания топлива:

Q С н = 37310 кДж/кг СО 2 = 0,1 %

Проверка:

СН 4 + С 2 Н 6 + С 3 Н 8 + С 4 Н 10 + С 5 Н 12 + N 2 + СО 2 = 100 %

92,8 + 3,9 +1,1 + 0,4 + 0,1 + 1,6 + 0,1=100 %

Теоретическое количество воздуха, необходимое для горения. Теоретический состав дымовых газов

| Наименование величины | Расчетная формула или источник определения | Расчет | Результаты расчета | ||||

| Проме-жуточ-ные | Окончатель- |

||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | Теоретическое количество воздуха, необходимое для горения | , таблица 2,9 | 9,91 | ||||

| 2 | Теоретический объем азота в дымовых газах | , таблица 2,9 | 7,84 | ||||

| 3 | Объем сухих трехатомных газов | , таблица 2,9 | 1,06 | ||||

| 4 | Теоретический объем водяных паров в дымовых газах | , таблица 2,9 | 2,20 | ||||

| 5 | Полный объем теоретического количества дымовых газов | , таблица 2,9 | 11,11 | ||||

Таблица 3

Состав продуктов сгорания и объемная доля углекислоты и водяных паров по газоходам котельного агрегата

| Наименование рассчитываемой величины | Обозна-чение | Наименование элементов газового тракта | |||||

| Топка | Конвек-тивный пучок 1 | Конвек-тивный пучок 2 | Экономай-зер | ||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |

| 1. Коэффициент избытка воздуха в конце топки | - | 1,1 | - | - | |||

| 2. Присос по элементам тракта | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||

| 3. Коэффициент избытка воздуха за элементом тракта | - | 1,1 | 1,15 | 1,2 | |||

| 4. Коэффициент избытка воздуха, средний | - | 1,175 | |||||

| 5. Избыточный объем воздуха | V 0 B ∙ (α СР -1) | 1,734 | |||||

| 6. Избыточный объем водяных паров | V 0 H 2 O + 0,0161∙ V 0 изб | 2,23 | |||||

| 7. Действительный объем продуктов сгорания | V 0 RO 2 + V 0 N 2 + V 0 H 2 O +2,23+1,734 | 15,062 | |||||

| 8. Объемная доля сухих трехатомных газов в продуктах сгорания | - | 0,070 | |||||

| 9. Объемная доля водяных паров в продуктах сгорания | - | V 0 H 2 O / V Г | 0,146 | ||||

| 10. Объемная доля трехатомных газов в продуктах сгорания | - | 0,216 | |||||

Энтальпия продуктов сгорания для различных значений температуры и коэффициента избытка воздуха

Построение H – t диаграммы:

Диаграмма H – t имеет важнейшее значение для теплового расчета котла. Поэтому к расчету и построению ее нужно отнестись более тщательно. Масштаб диаграммы должен быть таким, чтобы отсчет температуры можно было производить с точностью до 5 0 С, а энтальпия – 50 кДж/кг. При использовании для этой цели миллиметровой бумаги масштаб принимаем следующий: по оси температур 1 мм – 5 0 ; по оси энтальпий 1 мм – 50 кДж/кг.

Данный Нормативный метод теплового расчета котельных агрегатов, составленный совместно Всесоюзным теплотехническим и Центральным котлотурбинным институтами и утвержденный Научно-техническими советами Минтяжмаша и Минэнерго, выпущен для использования предприятиями этих министерств взамен изданного Госэнергоиздатом в 1957 г. Одновременно готовится новое, обязательное для применения, издание Нормативного метода с использованием единиц, предусмотренных государственным стандартом «Единицы физических величин». Основной текст книги содержит методику теплового расчета котельных агрегатов с необходимыми расчетными таблицами и номограммами. В приложениях даны краткие указания по проектированию котельных агрегатов, расчету и проектированию пароохладителей, расчету температуры стенки труб и воздухоподогревателя с промежуточным теплоносителем, а также примеры расчетов. Книга предназначена для проектировщиков и конструкторов котельных агрегатов, инженеров электростанций и наладочных организаций, для преподавателей и студентов высших технических учебных заведений.

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Топливо

Глава 3. Физические характеристики рабочих тел, используемые в тепловом расчете котельных агрегатов

Глава 4. Объемы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания

Глава 5. Тепловой баланс котельного агрегата

Глава 6. Расчет теплообмена в топке

Глава 7. Расчет конвективных и ширмовых поверхностей нагрева

Глава 8. Рекомендации по методике расчета котельного агрегата

Приложения

Условные обозначения

Краткие указания по проектированию топочных устройств и поверхностей нагрева

Указания по проектированию расчету пароохладителей и теплообменников

Определение расчетной температуры металла стенок труб

Расчет теплообмена в однокамерных топках по методу ВТИ-ЭНИН

Расчет теплообмена в двухкамерных топках по методу ЦКТИ

Расчет воздухоподогревателя с промежуточным теплоносителем

Примерные тепловые расчеты

Автоматизация поверочного теплового расчета

Расчетные характеристики твердых и жидких топлив

Расчетные характеристики газообразных топлив

Средняя теплоемкость воздуха и газов

Физические характеристики воздуха и дымовых газов среднего состава

Коэффициент динамической вязкости воды и водяного пара

Коэффициент теплопроводности воды и водяного пара

Критерий Рг физических свойств воды и водяного пара

Физические характеристики газообразных топлив

Средняя теплоемкость, горючих газов

Физические характеристики мазутов

Коэффициент теплопроводности мазутов

Объемы воздуха и продуктов сгорания твердых и жидких топлив

Объемы воздуха и продуктов сгорания газообразных топлив

Энтальпии 1 м3 воздуха и газов и 1 кг золы

Энтальпии воздуха и продуктов сгорания на 1 кг твердых и жидких топлив

Присосы воздуха в газоходах котельных агрегатов при номинальной нагрузке

Средние значения Δαпл для систем пылеприготовления

Расчетные характеристики камерных топок с твердым шлакоудалением для котельных агрегатов производительностью 75 т/ч и выше при сжигании пылевидного топлива

Расчетные характеристики камерных топок с твердым шлакоудалением для котельных агрегатов производительностью 50-25 т/ч при сжигании пылевидного топлива

Расчетные характеристики открытых и полуоткрытых топок с жидким шлакоудалением для котельных агрегатов производительностью выше 75 т/ч

Расчетные характеристики цикленных и двухкамерных топок

Расчетные характеристики камерных топок котлов производительностью выше 75 т/ч для сжигания горючих газов и мазутов

Расчетные характеристики слоевых механизированных топок

Степень выгорания топлива β по высоте топки (по поданному топливу)

Удельные объемы и энтальпии сухого насыщенного пара и воды на кривой насыщения

Удельные объемы и энтальпии воды

Удельные объемы и энтальпии перегретого пара при докритическом давлении

Удельные объемы и энтальпии при сверх критическом давлении

Удельные объемы и энтальпии в критической и околокритической областях

Номограммы:

Угловые коэффициенты экранов

Степень черноты продуктов сгорания

К определению коэффициента ослабления лучей трехатомными газами

К определению коэффициента ослабления лучей золовыми частицами

Коэффициенты, характеризующие неравномерность освещенности ширм

Степень черноты камерных топок

Расчет теплопередачи в однокамерных и полуоткрытых топках

Безразмерная разность температур в шлаковой пленке

Эффективная поглощательная способность гладкотрубных экранов

Расчет теплопередачи в камере охлаждения двухкамерных топок, а также в однокамерных и полуоткрытых топках по методу ВТИ-ЭНИНМ

Коэффициент распределения тепловосприятия по высоте топки

Коэффициент теплоотдачи конвекцией при поперечном омывании коридорных гладкотрубных пучков

Коэффициент теплоотдачи конвекцией при поперечном омывании шахматных гладкотрубных пучков

Коэффициент теплоотдачи конвекцией при продольном омывании для воздуха и дымовых газов

Коэффициент теплоотдачи конвекцией при продольном омывании для перегретого пара в докритической области

Коэффициент теплоотдачи конвекцией при продольном омывании для некипящей воды

Коэффициент теплоотдачи конвекцией для пластинчатых воздухоподогревателей Коэффициент теплоотдачи конвекцией для регенеративных воздухоподогревателей

Коэффициент теплоотдачи излучением

Коэффициент теплопередачи чугунных ребристых водяных экономайзеров ВТИ и ЦККБ

Приведенные коэффициенты теплоотдачи с газовой стороны чугунных ребристых и ребристо-зубчатых воздухоподогревателей

Приведенные коэффициенты теплоотдачи с воздушной стороны чугунных ребристых и ребристо-зубчатых воздухоподогревателей

Приведенные коэффициенты теплоотдачи чугунного ребристого плитчатого воздухоподогревателя Кусинского завода

Коэффициент эффективности ребер

Коэффициент теплоотдачи конвекцией коридорных пучков труб с поперечными ленточными и шайбовыми ребрами

Коэффициент теплоотдачи конвекцией шахматных пучков труб с поперечными ленточными и шайбовыми ребрами

Коэффициент теплоотдачи конвекцией шахматных пучков труб с плавниками

Коэффициент теплоотдачи конвекцией шахматных пучков труб с проволочным оребрением

Температурный напор при последовательно-смешанном токе

Температурный напор при параллельно-смешанном токе

Температурный напор при перекрестном токе

Определение длины защитной рубашки впрыскивающих пароохладителей

Коэффициент теплоотдачи при конденсации пара в пучке горизонтальных труб

Коэффициент теплоотдачи при конденсации пара, движущегося вдоль вертикальной трубы

Коэффициент теплоотдачи при сверхкритическом давлении в области больших теплоемкостей

Коэффициент теплоотдачи при продольном омывании для кипящей воды

Угловые коэффициенты ширмовых и змеевиковых поверхностей нагрева

Коэффициент облученности точек с максимальным тепловосприятием (для труб ширм)

Коэффициент облученности точек с максимальным тепловосприятием (для труб коридорных пучков)

Коэффициент облученности точек с максимальным тепловосприятием (для труб шахматных пучков)

Коэффициент растечки для труб конвективных поверхностей нагрева

Коэффициент растечки для экранных труб

Коэффициент растечки для труб двусветных экранов

Коэффициент растечки в лобовых точках плавниковых труб при двустороннем облучении

Коэффициент растечки в корне плавника радиационных поверхностей нагрева

Поправка на смещение плавника

Коэффициент учета влияния сварных швов

Коэффициент растечки μпл в вершине плавника

Коэффициент формы плавника А

Поправка к коэффициенту растечки μпл при двустороннем облучении

Коэффициент растечки в лобовой точке при конвективном тепловосприятии

Коэффициент растечки в корне плавника при конвективном тепловосприятии

Относительная средняя тепловая нагрузка плавниковой трубы (без учета плавников)

Параметр α0

Коэффициент М

Коэффициент растечки μк.п в корне перемычки

Коэффициент I0

Коэффициент растечки μд(0) (для труб равных диаметров)

Поправка Δμд к коэффициенту растечки μд(0)

Коэффициент Rд

Коэффициент концентрации теплового потока в ножке шипа

Коэффициент растечки для ошипованной трубы

Комплекс А

Предисловие

Глава первая. Общие положения

Глава вторая. Топливо

2-А. Твердое и жидкое топливо

2-Б. Газообразное топливо

2-В. Смеси топлив

2-Г. Расчетные характеристики топлива

Глава третья. Физические характеристики рабочих тел, используемые в тепловом расчете котельных агрегатов

Глава четвертая. Объемы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания

4-А. Расчет объемов и энтальпий

4-Б. Коэффициент избытка воздуха и присосы

в котельном агрегате

Глава пятая. Тепловой баланс котельного агрегата

Глава шестая. Расчет теплообмена в топке

6-А. Геометрические характеристики топок

6-Б. Степень черноты факела

6-В. Расчет теплообмена в однокамерных и полуоткрытых топках

6-Г. Расчет теплообмена в двухкамерных топках

6-Д. Позонный тепловой расчет топочной камеры

Глава седьмая. Расчет конвективных и ширмовых поверхностей нагрева

7-А. Основные уравнения

7-Б. Коэффициент теплопередачи

7-В. Температурный напор

Глава восьмая. Рекомендации по методике расчета котельного агрегата

8-А. Порядок и последовательность расчета

8-Б. Расчет топки

8-В. Расчет перегревателя

8-Г. Расчет переходной зоны прямоточных котлов докритического давления.

8-Д. Расчет котельных пучков и фестона

8-Е. Расчет вторичного перегревателя

8-Ж. Расчет экономайзера

8-3. Расчет воздухоподогревателя

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I. Условные обозначения

Приложение II. Краткие указания по проектированию топочных устройств и поверхностей нагрева

А. Топочные устройства

Б. Поверхности нагрева

Приложение III. Указания по проектированию и расчету пароохладителей и теплообменников

A. Впрыскивающие пароохладители

Б. Паропаровые теплообменники

B. Газопаропаровые теплообменники

Г. Теплообменники для получения «собственного» конденсата и поверхностные пароохладители

Приложение IV. Определение расчетной температуры металла стенок труб

Рекомендации по расчету температуры стенок труб цельносварных панелей

Расчет при тепловой и (или) геометрической асимметрии

Рекомендации по расчету температуры стенки ошипованной трубы

Приложение V. Расчет теплообмена в однокамерных топках по методу ВТИ-ЭНИН

Приложение VI. Расчет теплообмена в двухкамерных топках по методу ЦКТИ

Приложение VII. Расчет воздухоподогревателя с промежуточным теплоносителем

Приложение VIII. Примерные тепловые расчеты

A. Тепловой расчет котельного агрегата D=950 т/ч, работающего на донецком угле марки Г (отсев)

Б. Позонный расчет топочной камеры

B. Расчет топочной камеры с ширмами, включенными в активный объем топки

Г. Примеры расчета температуры металла стенок труб

Д. Тепловой расчет двухкамерной топки котельного агрегата D >=220 т/ч на пыли ангренского бурого угля

Приложение IX. Автоматизация поверочного теплового расчета

A. Общие положения

Б. Математические методы решения задачи на ЭВМ и рекомендации по программированию

B. Общая расчетная схема котлоагрегата

Г. Исходная информация для теплового расчета котлоагрегата на ЭВМ

Д. Объем и вид информации по результатам расчета

ТАБЛИЦЫ

I. Расчетные характеристики твердых и жидких топлив

II. Расчетные характеристики газообразных топлив

- Средняя теплоемкость воздуха и газов с, ккал/(м3-°С), от 0 до /, °С

- Физические характеристики воздуха и ды-мовых газов среднего состава

- Коэффициент динамической вязкости водыи водяного пара р> 10е, (кгс сек)мг

VI. Коэффициент теплопроводности воды и водяного пара Х-102, ккал/(м> ч-°С)

VII. Критерий Рг физических свойств воды и водяного пара

VIII. Физические характеристики газообразных топлив

IX. Средняя теплоемкость, горючих газов с, ккал/(м3-°С), от 0 до’/, °С

X. Физические характеристики мазутов

Ха. Коэффициент теплопроводности мазутов ккал/(м-ч-°С)

XI. Объемы воздуха и продуктов сгорания твердых и жидких топлив, м3/кг, при а=1, 0°С и 760 мм рт. ст

XII. Объемы воздуха и продуктов сгорания газообразных топлив, м3/м3, при а=1, 0°С и 760 мм рт. ст

XIII. Энтальпии 1 м3 воздуха и газов и 1 кг золы

- Энтальпии воздуха и продуктов сгорания на 1 кг твердых и жидких топлив при а=1, ккал/кг

- Энтальпии воздуха и продуктов сгорания на 1 м3 газообразных топлив при а=1,0°С и 760 мм рт. ст

XVI. А. Присосы воздуха в газоходах котельных агрегатов при номинальной нагрузке