Прорыв блокады Ленинграда. Ломая нацистские клещи

В начале октября 1941 года немцы приступили к реализации операции «Тайфун» и двинули свои войска на Москву. В нескольких километрах от этого города началась катастрофа.

2 октября 1941 года Гитлер, начав операцию «Тайфун», все поставил на карту. До наступления русской зимы предполагалось нанести советским вооруженным силам «сокрушительное поражение», а столицу СССР превратить в безжизненную груду развалин. Фактически это означало, что врага следовало победить в течение одного месяца, так как перед первыми заморозками в течение нескольких недель приходилось считаться с образованием грязи. А зима в России начинается, как правило, не позднее ноября.

Тот факт, что армии Гитлера после трех с половиной месяцев тяжелейших боев и сокращения в некоторых из них боеспособности на 50% смогли собрать силы для подобной операции, связан не в последнюю очередь с крупнейшей победой Гитлера. Вопреки желанию своих генералов, «самый великий полководец всех времен» в конце августа направил на юг свои танковые дивизии, которые должны были участвовать в наступлении на Москву. Образовав котел под Киевом, они уничтожили там 160 000 советских солдат и 660 000 красноармейцев взяли в плен.

Почти 80 дивизий в шести армиях

Его непобедимые армии должны были теперь в течение нескольких недель одержать победу «в решающем сражении этого года». Гитлер был прав. Это должно было стать решающим сражением войны. Через два месяца он ее проиграет.

При этом поначалу операция «Тайфун» складывалась даже лучше, чем на это когда-либо могли надеяться его генералы. Это было связано не столько с моральным воздействием Гитлера - «предстоящее сражение будет - возможно впервые - рассматриваться всеми государствами Европы как совместные действия, направленные на спасение ценнейшего культурного континента», - сколько с профессиональным и жестоким управлением его солдатами. Почти 80 дивизий в трех сухопутных армиях и три танковые армии (танковые группы) смогло подготовить для проведения этой операции немецкое верховное командование.

Несмотря на настоятельные предупреждения о том, что не хватает вооружений и не обеспечено необходимое снабжение, генералы уступили своему фюреру и дали подчиненным им войскам, как они ошибочно полагали, «последний мощный толчок» вперед. В течение десяти дней в боях с образованием котлов под Вязьмой и Брянском были взяты в плен 673 000 советских солдат и захвачено 1300 танков. Сталин в это время размышлял о возможности направить главу своей секретной службы Берию для проведения переговоров с Гитлером, тогда как фюрер запретил обсуждение любых предложений о капитуляции Москвы. Этот город должен был навсегда исчезнуть с лица земли.

Немецкая пропаганда уже объявила как своей так и иностранной прессе о том, что «разгром группы армий Тимошенко» имеет решающее значение для хода войны, и начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал Йодль уже подтвердил это в конфиденциальном порядке, однако реальная ситуация на фронте выглядела иначе. Хотя немецким войскам и удалось прорвать внешнее оборонительное кольцо Москвы, тем не менее наступивший период образования грязи на несколько недель остановил наступление. Вскоре пошел снег.

Донесения Рихарда Зорге

В это время Сталин приказал эвакуировать центральные органы власти на берега Волги. В общей сложности два миллиона человек покинули город. При помощи жестоких действий поддерживался боевой дух остальной части населения, которое должно было участвовать в возведении защитных сооружений. Из гражданского населения были сформированы 87 рабочих батальонов и 12 дивизий народного ополчения. Отдельные части Москвы были заминированы.

Однако настоящим джокером для Сталина стали донесения, направленные из Японии немецко-русским шпионом Рихардом Зорге. Перед своим разоблачением в середине октября Зорге информировал советское руководство о том, что императорская Япония, несмотря на всю свою воинственную риторику, не будет предпринимать наступления на Дальнем Востоке. Таким образом Сталин получил возможность бросить на фронт в качестве резерва примерно миллион хорошо экипированных для ведения боевых действий солдат.

Этой информацией немецкий Абвер не располагал. Когда вермахт после установившихся морозов вновь активизировал наступательные операции, он постоянно сталкивался с новыми советскими группировками, которые, в отличие от немецких дивизий, имели зимнюю одежду. В надежде на быструю победу многие немецкие части оставили в других местах имевшуюся в их распоряжении дополнительную экипировку или, поскольку исход войны уже в августе считался решенным, вообще не были снабжены шинелями и перчатками.

К этому следует добавить, что из-за недостатка грузовиков приходилось использовались даже гужевые повозки. Во многих танковых дивизиях только треть танков находилась в боевой готовности. Некоторые пехотные дивизии располагали в общей сложности только одним полностью укомплектованным и готовым к бою батальоном. Один из воздушных флотов Германии был передислоцирован в район Средиземноморья для оказания поддержки африканскому корпусу Роммеля.

Хотя командующий группы армий «Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон Бок (Fedor von Bock) в это время заявил, что приближается момент, «когда силы войск будут полностью истощены», Гитлер, тем не менее, продолжал гнать свои обескровленные дивизии вперед. Даже его начальник штаба Франц Гальдер (Franz Halder) осознал, что «войска здесь дошли до предела». В начале декабря одному из разведывательных подразделений удалось прорваться к пригородам Москвы. Спустя три дня началось советское контрнаступление с участием миллиона военнослужащих и 700 танков.

Немецкое руководство было застигнуто врасплох, и казалось, что разгром группы армий «Центр» - это только вопрос времени. Начальник Генерального штаба сухопутных войск Гальдер в своем дневнике признался, что сложилось «самая критическая ситуация в ходе двух мировых войн». Однако Гитлеру этого было недостаточно.

Война становится мировой

В то время как его солдаты на востоке страдали от вражеских снарядов, голода и снега, фюрер 11 декабря объявил войну Соединенным Штатам. Спустя пять дней диктатор приказал прекратить отступление «и с помощью фанатичных действий каждого командира… принудить войска к фанатичному сопротивлению на занимаемых ими позициях». 19 декабря Гитлер официально стал главнокомандующим сухопутными войсками. Но и этого оказалось недостаточно. При 50-градусном морозе его дивизии были отброшены на 300 километров на запад. «Однако ожидавшегося разгрома в результате не произошло, и это объясняется не твердостью и профессионализмом немецкого военного руководства, а серьезными ошибками, допущенными Ставкой, - советским верховным командованием, считает мюнхенский историк Кристиан Хартман (Christian Hartmann). Вместе того, чтобы определить направления главного удара, советские войска вели наступательные действия на фронте протяженностью 1000 километров. Более миллиону советских солдат противостояли 500 000 немцев.

Тем не менее безумная идея о разгроме Советского Союза в ходе блицкрига превратилась в кошмар. Провал операции «Тайфун» ознаменовал собой начало тотальной материальной войны, которую Германия вела против Советского Союза, Англии, а также Америки и в которой она не могла одержать победу. Казалось, что Гитлер это осознал. Поскольку именно в этот момент он приступил к активной реализации второй цели своей войны на уничтожение - к ликвидации еврейства, представителей которого он считал истинными правителями Советского Союза.

Битва за Москву в западных источниках называют операцией «Тайфун» – план захвата Москвы нацистскими войсками.

Операция «Тайфун» продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 год и закончилась полной победой Красной Армии. Нацистским армиям не удалось достигнуть цели и захватить столицу СССР, что оказало сильнейшее влияние на дальнейших ход боевых действий.

Силы сторон

Советская армия уступала врагу в численности – приблизительно 1 млн. и 300 тыс. человек тогда встало на оборону столицы. Кроме пехоты Красная армия развернула более 1 тыс. танков, 11 тыс. орудий и приблизительно 600 самолетов.Нацистская армия группы «Центр» насчитывала почти 2 млн. человек, около 2 тыс. танков, приблизительно 800 самолетов и 15 тыс. орудий.

По мере боевых действий и мобилизации армия СССР увеличила свои силы практически до 2 млн. человек.

Операция «Тайфун» кратко

Начав наступательную операцию в конце сентября, уже к 8 октября город Москва находился в осаде. Немцы оказались всего в 20 км от столицы, но из-за героического сопротивления советской армии, а также неблагоприятных погодных условий, армии Вермахта утратили атакующий потенциал.Таким образом, блицкриг Гитлера провалился, а советская армия начала постепенно перехватывать инициативу.

5 декабря 1941 года Красная Армия перешла в контрнаступление по всему участку фронта. Немцы не смогли сдержать наступление и были отброшены на 150 км от столицы.

Последствия

Битва за Москву или операция «Тайфун» стала одной из поворотных точек в ходе Второй мировой на Восточном фронте. Кроме военной победы советские войска заполучили нечто большее – теперь идея непобедимости армий Вермахта была повержена. Это серьезно повлияло на боевой дух не только солдат Красной Армии, но и солдат Вермахта, которые встретили серьезного противника.В ходе битвы советская армия потеряла практически 1 млн. человек убитыми. Армия Вермахта понесла значительно меньшие утраты – почти 500 тыс. человек.

Хотя утраты СССР были значительно большими, но для Германии цифра в полмиллиона – это серьезная утрата, учитывая значительно меньшие резервы и кроме этого – это первые настолько серьезные потери для Вермахта. За весь год немцы во время наступления продвигались с минимальными потерями.

Утратив под Москвой полмиллиона бойцов, немцы потеряли и свой боевой дух, а также веру в неуязвимость.

Оборонительный этап Московской битвы.

Фашистская Германия . Операция по захвату Москвы получила кодовое название «Тайфун» . Замысел операции предусматривал: мощными ударами крупных группировок, сосредоточенных в районах Духовщины, Рославля и Шостки окружить основные силы войск Красной Армии, прикрывавших столицу, и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы , а затем стремительно обойти Москву с Севера и Юга с целью её захвата.

СССР

Замысел советского Верховного Главнокомандования в данной операции заключался в том, чтобы упорной обороной нанести немецко-фашистским войскам возможно большие потери и выиграть время для формирования и сосредоточения новых резервов с целью последующего контрнаступления.

Даты проведения (начало и окончание операции)

Московская стратегическая оборонительная операция явилась 1 этапом битвы под Москвой и проходила с 30 сентября по 5 декабря 1941 года .

Соотношение сил перед операцией

СССР

Московское направление прикрывали войска трёх фронтов - Западного, Резервного и Брянского . И.В. Сталин настолько переоценивал силы и возможности этих войск, что уже в ходе немецкого наступления отдал приказ о выводе двух дивизий из-под Вязьмы в резерв Ставки. Реальные же силы трёх фронтов были ограничены. Фронты насчитывали в своём составе 1250 тыс . человек, до 1000 танков, 7600 орудий и миномётов. Таким образом, противник превосходил наземные советские войска в 1,3-1,4 раза

ВВС трёх советских фронтов насчитывали 568 самолётов (210 бомбардировщиков, 265 истребителей, 36 штурмовиков, 37 разведчиков). Помимо этого уже в первые дни сражения в бой были введены 368 бомбардировщиков дальней авиации и 423 истребителя и 9 разведчиков истребительной авиации ПВО Москвы. Таким образом, силы ВВС Красной армии на московском направлении практически не уступали противнику и насчитывали 1368 самолётов.

Фашистская Германия

Адольф Гитлер 6 сентября 1941 подписал директиву ОКВ № 35, в которой ставились решительные задачи по уничтожению советских войск восточнее Смоленска. К операции привлекались: войска группы армий «Центр» (командующий - генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок ) - 74,5 дивизии (1800 тыс. человек, 1700 танков и штурмовых орудий, 14 тыс . орудий, 1400 самолётов), в том числе непосредственно для участия в операции - 53 дивизии, из них 14 танковых и 8 моторизованных.

Персоналии (командующие фронтами, армиями и другими подразделениями)

На командном пункте 16 армии. Битва за Москву

На Московском направлении полосу около 800 км обороняли войска Западного, Брянского, Резервного фронтов.

- Западный фронт (генерал-полковник И. С. Конев , член Военного совета Н. А. Булганин, начальник штаба генерал-лейтенант В. Д. Соколовский ),в составе:

22-я армия (генерал-майор В. А. Юшкевич)

29-я армия (генерал-лейтенант И. И. Масленников)

30-я армия (генерал-майор В. А. Хоменко)

19-я армия (генерал-лейтенант М. Ф. Лукин)

16-я армия (генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский)

20-я армия (генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков)

- Резервный фронт (командующий Маршал Советского Союза С. М. Будённый , член Военного совета Н. С. Круглов А. Ф. Анисов ) в составе:

во втором эшелоне Западного фронта)

31-я армия (генерал-майор В. Н. Далматов)

49-я армия (генерал-лейтенант И. Г. Захаркин)

32-я армия (генерал-майор С. В. Вишневский)

33-я армия (комбриг Д. Н. Онуприенко) (в первом эшелоне)

24-я армия (генерал-майор К. И. Ракутин)

43-я армия (генерал-майор П. П. Собенников)

- Брянский фронт (командующий генерал-полковник А. И. Ерёменко , член Военного совета дивизионный комиссар П. И. Мазепов , начальник штаба генерал-майор Г. Ф. Захаров ) в составе:

50-я армия (генерал-майор М. П. Петров)

3-я армия (генерал-майор Я. Г. Крейзер)

13-я армия (генерал-майор А. М. Городнянский)

Оперативная группа (генерал-майор А. Н. Ермаков)

- Для уточнения фронтовой обстановки и оказания помощи штабам Западного и Резервного фронтов в создании новой группировки сил для отпора врагу в районы событий в начале октября 1941 года прибыли представители Государственного Комитета Обороны и Ставки В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов и А. М. Василевский.

- 10 октября Государственный Комитет Обороны объединил управление войск Западного и Резервного фронтов в одних руках. Их войска были включены в Западный фронт, во главе которого был поставлен К. Жуков , командовавший до этого Ленинградским фронтом.

- Для прикрытия столицы с северо-запада 17 октября на базе войск правого крыла Западного фронта (22-я, 29-я, 30-я и 31-я армии) был создан Калининский фронт (командующий генерал-полковник И. С. Конев, член Военного совета корпусной комиссар Д. С. Леонов, начальник штаба генерал-майор И. И. Иванов ).

- ВВС трёх советских фронтов в Московской битве насчитывали 568 самолётов (210 бомбардировщиков, 265 истребителей, 36 штурмовиков, 37 разведчиков). Командующий ВВС - Александр Александрович Новиков .

Ход операции

Первой операцию «Тайфун» начала южная ударная группировка противника. 30 сентября она нанесла удар по войскам Брянского фронта из района Шостка, Глухов в направлении на Орел и в обход Брянска с юго-востока. 2 октября перешли в наступление остальные две группировки из районов Духовщины и Рославля .

Их удары были направлены по сходящимся направлениям на Вязьму с целью охвата главных сил Западного и Резервного фронтов. В первые дни наступление противника развивалось успешно. Ему удалось выйти на тылы 3-й и 13-й армий Брянского фронта, а западнее Вязьмы – окружить 19-ю и 20-ю армии Западного и 24-ю и 32-ю армии Резервного фронтов.Глубокие прорывы танковых группировок врага, окружение ими значительных сил трех фронтов, незаконченность строительства рубежей и отсутствие войск на Можайской линии обороны – все это создало угрозу выхода противника к Москве.В ночь на 5 октября Государственный Комитет Обороны принял решение о защите Москвы. Главным рубежом сопротивления была определена Можайская линия обороны, куда срочно направлялись все силы и средства. 10 октября Государственный Комитет Обороны объединил управление войск Западного и Резервного фронтов в одних руках. Их войска были включены в Западный фронт, во главе которого был поставлен Г. К. Жуков , командовавший до этого Ленинградским фронтом. Состоялось решение построить на непосредственных подступах к столице еще одну линию обороны – Московскую зону .Активные боевые действия советских войск в окружении оказали серьезное влияние на развитие событий. Они сковали в районе Вязьмы 28 немецко-фашистских дивизий, которые застряли здесь и не могли продолжать наступление на Москву.Передовые танковые дивизии Гудериана , устремившиеся от Орла к Туле , натолкнулись в районе Мценска на сопротивление 1-го особого стрелкового корпуса генерала Д. Д. Лелюшенко . Задержка противника у Мценска облегчила организацию обороны Тулы. К 10 октября развернулась ожесточенная борьба на фронте от верховьев Волги до

Результаты операции

В ходе ожесточенных сражений на дальних и ближних подступах к Москве советские войска остановили продвижение главной немецкой группировки - группы армий “Центр” и нанесли ей тяжелое поражение. Командующий немецкой 2-й танковой армией Г. Гудериан так записал своё резюме: «Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными, Мы потерпели серьёзное поражение, которое из-за упрямства верховного командования повело в ближайшие недели к роковым последствиям. В немецком наступлении наступил кризис, силы и моральный дух немецкой армии были надломлены». Были подготовлены условия для перехода в контрнаступление и разгрома врага под Москвой.

Герои битвы

Героев битвы за Москву очень много. Победа в битве окружила ореолом немеркнущей славы своих героев. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные в битве под Москвой мужество и героизм свыше 180 человек удостоены звания Героя Советского Союза, позже - Героя Российской Федерации. Вспомним их поименно.

- Битва за Москву является одной из самых больших битв за время войны по количеству участвовавших войск и по понесённым потерям. На полях Подмосковья солдат и офицеров сражалось на 3,4 миллиона больше, чем в Сталинградской битве, на 3 миллиона больше, чем на Курской дуге и на 3,5 миллиона больше, чем в Берлинской операции.

- Незадолго до битвы политрук Панфиловской дивизии Василий Клочков сказал своим солдатам: «Велика Россия, а отступать некуда - за нами Москва!». Следует отметить, что согласно общепринятой версии все участники последующего за этими словами боя погибли, так что откуда эта фраза стала известна - совершенно неясно.

- Советская 32-я стрелковая Краснознамённая дивизия полковника В. И. Полосухина, усиленная танковыми бригадами, оборонялась на Бородинском поле. Четверо суток она отбивала атаки противника, после чего вынуждена была отступить. Начальник штаба 4-й немецкой армии Г. Блюментрит вспоминал: «Четыре батальона французских добровольцев, действовавших в составе 4-й армии, оказались менее стойкими. У Бородина фельдмаршал фон Клюге обратился к ним с речью, напомнив о том, как во времена Наполеона французы и немцы сражались здесь бок о бок против общего врага. На следующий день французы смело пошли в бой, но, к несчастью, не выдержали ни мощной атаки противника, ни сильного мороза и метели. Таких испытаний им ещё никогда не приходилось переносить. Французский легион был разгромлен, понеся большие потери от огня противника и от мороза. Через несколько дней он был отведен в тыл и отправлен на Запад…» /История Второй мировой войны, 1939-1945, Т. 4.- М.:Военное издательство. 1975/

Значение (оценки) операции

Памятник героям Московской битвы на Перемиловской высоте, в районе Яхромы

- Историческое значение победы под Москвой состоит и в том, что она изменила международную обстановку: способствовала укреплению антигитлеровской коалиции, вселяла уверенность народных масс порабощенных стран в победе над фашизмом, ослабляла коалицию агрессивных стран, подорвала экономические, военные и моральные силы германского фашизма. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился началом гибели гитлеровского вермахта, начало крушения фашистской Германии.

- Г.К. Жуков вспоминал: "Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву... Это был ответственнейший момент войны. Я принял командование фронтом в дни, когда фронт находился, по существу, в пригородах Москвы. Из Кремля до штаба фронта в Перхушково мы доезжали на машине за час. Теперь даже трудно себе представить, как это близко. Бои шли в местах, куда теперь молодые москвичи ездят зимой на лыжах, а осенью за грибами".

- Американский генерал Д. Макартур отмечал: “Размах и блеск ее (Красной Армии) недавнего сокрушительного наступления, заставившего немцев отступить от Москвы, явились величайшим достижением всей истории”.

- Командующий немецкой 2-й танковой армией Г. Гудериан так записал своё резюме: "Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными, Мы потерпели серьёзное поражение, которое из-за упрямства верховного командования повело в ближайшие недели к роковым последствиям. В немецком наступлении наступил кризис, силы и моральный дух немецкой армии были надломлены".

- Оперативно-тактическая оценка Московской битвы, заключается в том, что Красная армия выиграла это первое генеральное сражение войны не превосходством сил и средств и отнюдь не превосходством тактических приемов. Солдаты и офицеры Красной Армии превзошли противника силой духа: стойкостью и выдержкой, самоотверженностью и волей к победе, - качествами, которые берут свое начало в глубинах национального русского характера.

В конце сентября ситуация на всех фронтах складывалась для Красной Армии крайне неблагоприятно. Обстановка на московском направлении зависела от положения в стране в целом, а оно оставалось сложным, трудным и напряженным. Ввиду вынужденного отхода советских частей германским войскам удалось захватить наиболее развитую в промышленном отношении территорию европейской части СССР. К концу сентября 1941 г. Советское государство лишилось донецкого угля, многих металлургических предприятий, продовольствия Украины, что привело к резкому сокращению производственных, материальных и продовольственных ресурсов. Чтобы обеспечить всем необходимым вооруженные силы, советскому народу приходилось максимально напрягать все свои силы для налаживания массового производства боевой техники и вооружения, в условиях когда значительная часть предприятий эвакуировалась на восток. Битва за столицу: сб. документов: От обороны к контрнаступлению; В 2-х тт. М., 1994.Т.2. С.149.

Нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что многое в грядущей битве должно было решиться благодаря действиям конкретных сил и их руководства. В этой связи, следует отметить, что численное превосходство немецких войск, боевой опыт германских генералов, неожиданность начала операции и ошибки советского командования-- сыграли роковую роль в трагедии частей Красной Армии под Вязьмой и Брянском. Там же.

Немецкое наступление на орловском направлении началось 30 сентября, а на вяземском-- 2 октября 1941 г.

Дивизии 47-го и 24-го моторизованных корпусов танковой группы Гудериана нанесли удар по войскам левого крыла Брянского фронта. Соединения группы генерала А.Н. Ермакова, (три стрелковые, две кавалерийские дивизии, две танковые бригады) развернутые на этом направлении оказались неподготовленными к такому развитию событий. В первый день наступления 2-я танковая группа вышла в тыл советской 13-й армии. 1 сентября соединения 47-го корпуса захватили Севск и устремились на север. 24-й корпус, наступая на орловском направлении, к исходу дня увеличил глубину прорыва до 80 км. Немцы окружили две дивизии 13-й армии и отрезали от главных сил фронта группу Ермакова. Успех 2-й танковой группы во многом был предопределен активностью 2-го воздушного флота «люфтваффе», авиационные соединения которого поддерживали танки Гудериана. И хотя ненастная погода несколько помешала работе немецкой авиации, все же бомбежка войск Брянского фронта началась одновременно с артиллерийской канонадой. В общей сложности немцы задействовали здесь около 300 боевых машин. Германские самолеты буквально утюжили советские оборонительные позиции, расчищая путь для механизированных колонн вермахта. Безыменский Л. Укрощение «Тайфуна». М., 1978. С.80.

К исходу дня части генерала Гота (3-я танковая группа) прорвали советский фронт на стыке 19-й и 30-й советских армий, а группа генерала Гепнера (4-я танковая группа)-- в полосе обороны 43-й армии, к югу от Варшавского шоссе. В дальнейшем 4-я танковая группа смяла советские части и нанесла удар уже по второму эшелону Резервного фронта,-- по войскам 33-й армии. К сожалению, все внимание Ставки ВГК в этот момент было приковано к Орловскому и Брянскому направлениям, а также к положению в районе Харькова. К этому времени 2-я танковая группа углубилась в полосу обороны Брянского фронта уже на 120 км. Но ситуация в районе Вязьмы не рассматривалась пока как критическая. Самсонов А. М. Москва, 1941 год: от трагедии поражений -- к великой победе. М., 1991.С.91.

Советское верховное командование не смогло оперативно среагировать на изменение обстановки и предотвратить дальнейший прорыв германских моторизованных соединений. В Генштаб РККА поступали пока донесения об успешных действиях в обороне 16-й, 20-й и 24-й армий Западного и Резервного фронтов и мало кто мог поверить, чтобы немецкие танки вышли уже на шоссе Спас-Деменск -- Юхнов, обходя основную группировку советских войск.

4 октября германскому военному руководству стало ясно, что советские войска не проводят планомерный отход на запасные позиции, а обороняются, оказывая различное по силе сопротивление. Более того, командование Красной Армии продолжало удерживать участок фронта между флангами прорывов немецких соединений. Оно пока не знало, что вечером 4 октября потеряло последний шанс для отвода войск в центре, и что провести организованно отступление теперь уже не удастся. Бронированные клинья 3-й и 4-й танковых групп продолжали развивать наступление в направлении Вязьмы, охватывая силы Западного и Резервного фронтов.

Как и на брянском направлении, немецкие прорывы на Вязьму осуществлялись после соответствующих обработок советской обороны авиацией. Германские самолеты действовали большими группами, нанося массированные удары по частям Красной Армии. Только 4 октября соединения 8-го авиакорпуса произвели 152 самолето-вылета пикировщиков и 259 рейдов бомбардировщиков в треугольнике Белый - Сычевка - Вязьма. Там же.

Действия же советских войск по началу даже несколько удивили германских полевых командиров. Прорыв 3-й танковой группы через Белый, Холм, р. Днепр на Вязьму развивался настолько успешно, что штаб объединения генерал-полковника Гота поначалу опасался, что противник уже заранее отошел на тыловые позиции.

Необходимо сказать, что во время проведения операции «Тайфун» (как, впрочем, и в предыдущих операциях) в немецких моторизованных и пехотных соединениях было хорошо налажено взаимодействие с авиацией. При командовании каждого объединения создавался штаб связи ВВС, принимающий от наземных частей заявки на бомбежку войск противника и передающий их в эскадрильи, осуществляющие воздушную поддержку наступления. Более того, при управлении каждого корпуса и дивизии, действующих на главном направлении находились офицеры «люфтваффе», которые держали связь непосредственно с боевыми группами самолетов в воздухе. Самсонов А. М. Москва, 1941 год: от трагедии поражений -- к великой победе. М., 1991. С.101.

К исходу 4 октября острие танкового клина генерала Гота (3-я танковая группа) находилось уже в 60-ти, а Э. Гепнера (4-я танковая группа)-- в 70-ти км от Вязьмы. Советские войска, удерживавшие позиции между флангами участков прорыва были удалены от города на 100-110 км. На просьбу командующего Западным фронтом И.Конева разрешить тогда отход к Ржевско-Вяземскому рубежу Верховный Главнокомандующий Сталин не ответил. Великая Отечественная война СССР. Т.1. М, 1997. С.251.

Операция «Тайфун» продолжала развиваться точно по сценарию. 6 октября, когда кольцо окружения под Вязьмой было сужено до 20 км, Ставка ВГК, наконец, разрешила командующему Западным фронтом И. С. Коневу начать отход. Одновременно Ставка приняла решение об отводе в ночь на 6 октября войск Резервного и Брянского фронтов. Однако к этому времени ситуация для советских войск стала катастрофической. К сожалению, мужественное (но не всегда умелое) сопротивление воинов Красной Армии не смогло остановить объединения Г. Гота и Э. Гепнера. Многие советские дивизии Резервного и Западного фронтов комплектовались из ополченцев, которые не имели необходимого опыта и выучки. В то же время немцы по максимуму использовали свое преимущество в огневой мощи и подвижности. Еще одной причиной обусловившей тщетность попыток преградить путь танковым клиньям вермахта стал тот факт, что немцы часто знали о намерениях советского командования. Германские полевые командиры оперативно использовали в своих интересах радиоперехваты переговоров между советскими штабами и применяли радиообман. На огненных рубежах Московской битвы. М., 1981. С.24.

6 октября 1941 г., в 13 час. 05 мин. пост управления радиоперехватом ГА «Центр» передал в оперотдел штаба группы фон Бока следующий приказ командования советского Западного фронта командующему 32-й армией. (32-я армия вместе с 20-й армией 5 октября была выведена из состава Резервного фронта и подчинена штабу Западного фронта). Текст приказа гласил: «С рассветом 7 октября всеми силами ударить в стену танковых войск противника, которые движутся по дороге Юхнов-Знаменка. Должны быть приняты все меры». 4-я немецкая армия фельдмаршала Клюге моментально получила ориентировку относительно действий советских частей и приняла соответствующие меры по недопущению их прорыва. Там же.

Уверенность немцев в собственном превосходстве достигла к этому моменту наивысшего предела. Пользуясь неразберихой в действиях Красной Армии германское командование стало еще шире применять радиообман. В то время, когда штаб 4-й армии получал для ознакомления перехваченный документ противника, севернее Вязьмы (в полосе действий 3-й танковой группы) германская разведка пыталась ввести в заблуждение штаб советской 242-й стрелковой дивизии (30-й армии). Еще 5 октября части этой дивизии вышли к дороге Белый - Вязьма, имея намерение перейти ее в восточном направлении. Однако дорога была уже блокирована немецкими войсками. Командование дивизии старалось наладить связь со штабом армии и получить указания о дальнейших действиях. Когда же, наконец, рация вышла в эфир, то на первый запрос пришел странный и односложный ответ-- «ждите».

Позднее выяснилось, что на волне дивизии работала радиостанция немцев, которая и передавала для штаба 242-й дивизии приказание «ждать», а также неясные шифровки и информацию с целью задержать советские подразделения на месте, а затем уничтожить их.

С 8 час. 5 октября до 12 час. 6 октября 1941 г. дивизия находилась без движения. К утру 6 октября 1941 г. стало ясно, что выход из окружения с матчастью уже невозможен, так как немцы подтянули в этот район крупные силы. Командование советского соединения, наконец, осознало, что полученные радиограммы не что иное, как дезинформация и приняло решение пробиваться на восток без тяжелого вооружения. 10 октября 1941 г. часть сил дивизии и ее штаб сумели прорваться из вражеского кольца. Две группы, общей численностью 800 чел., пробились в район расположения 29-й армии и пополнили собой соединения 220-й и 250-й стрелковых дивизий. Около 700 чел. (в основном тыловые подразделения) вышли восточнее Можайска и были обращены на формирование 2-й Московской стрелковой дивизии. Великая Отечественная война СССР. Т.1. М, 1997. С.156.

7 октября 1941 г. кольцо окружения под Вязьмой замкнулось. Западнее города 7-я танковая дивизия (3-й танковой группы) соединилась с 10-й танковой дивизией (4-й танковой группы). Согласно оперативным данным, нанесенным на отчетную карту ОКХ 8 октября 1941 г. в «котел» попали части 19-й, 20-й, 24-й и 43-й советских армий в составе 23-х стрелковых дивизий и 3-х танковых дивизий, кроме того отдельные части 8-ми стрелковых и 2-х танковых дивизий. Около 6-ти стрелковых, одной танковой дивизий и одной танковой бригады вынуждены были действовать в разрозненных боевых порядках в районе деревень Медведки-Преображенское, севернее Спас-Демянск. Под Брянском окружение 3-х советских армий (50-й, 13-й, 3-й) было завершено спустя два дня, 9 октября. Великая Отечественная война СССР. Т.1. М, 1997. С.157.

7 октября штаб ГА «Центр» издал приказ № 1870 о продолжении операций на московском направлении. В нем говорилось: «Окруженные западнее Вязьмы армии противника находятся перед своим уничтожением. Весь фронт окружения продолжает против них наступление. Все могущие быть высвобожденными части должны немедленно приступить к преследованию избегнувших окружение частей противника с тем, чтобы не дать ему возможность создать новый фронт обороны...» Там же.

Наряду с задачей уничтожения противника в «котле» под Вязьмой, которое возлагалось на дивизии 4-й и 9-й немецких армий, фон Бок поставил своим войскам следующие задачи: 2-я танковая армия (до 1 сентября 1941 г. 2-я танковая группа) -- при первой возможности прорваться к Туле и продвигаться дальше на Каширу, Коломну и Серпухов; 13-й и 12-й армейские корпуса (4-й армии)-- наступать с рубежа Калуга, Медынь в северо-восточном направлении; 57-й моторизованный корпус (4-й армии) -- захватить переправы через р. Протва; незанятые блокированием «котла» дивизии 4-й танковой группы -- продвигаться вдоль автодороги от Вязьмы на Можайск; высвобождающиеся силы 3-й танковой группы -- подготовиться к дальнейшему удару в направлении Калинин, Ржев; 2-я армия-- во взаимодействии с частями 2-й танковой армии уничтожить противника в районе Трубчевск, Жиздра. Там же, с.159.

У командования ГА «Центр» были все основания рассчитывать на быстрое уничтожение советских войск под Вязьмой. Теперь части РККА, которые оставались неразбитыми и держали оборону между флангами германских прорывов, начали отход со своих позиций на восток, рассчитывая с ходу пробить брешь в немецком кольце. Быстрое отступление соединений Западного и Резервного фронтов (уже после завершения окружения) было на руку командованию ГА «Центр», так как теперь у советских войск не оставалось пространства для маневра. Преследуемые с запада германскими пехотными дивизиями, части Красной Армии упирались в стальную завесу на востоке. На фронте шириной 80 км, южнее и севернее Вязьмы, немцы сосредоточили 6 танковых дивизий (2-ю, 5-ю, 6-ю, 7-ю, 10-ю и 11-ю). Непосредственно Вязьму прикрывала 10-я танковая дивизия. Фронт советской обороны быстро сужался, а все попытки командования 19-й армии (генерал-лейтенанта Ф.М. Лукина) и 20-й армии (генерал-лейтенанта Ф.А. Ершакова) прорваться в районе деревни Богородицкое (северо-западнее Вязьмы) и в районе Панфилово-Юшково (южнее Вязьмы), предпринятые 8-12 октября 1941 г. окончились неудачей. Это было на Ржевско-Вяземском плацдарме. Ржев, 1998. С.117.

К сожалению, советская авиация не смогла оказать реальной помощи окруженным войскам. Не было налажено должного снабжения отрезанных частей, плохо работала авиаразведка. Прорывы из окружения осуществлялись не в самых подходящих районах -- именно там, где были сосредоточены мощные германские заслоны. Получилось, что немцы от воздушных наблюдателей хорошо знали о всех намерениях окруженных, а те -- ничего о своем противнике. У ВВС Красной Армии не имелось необходимых средств для организации «воздушного моста», лишь эпизодически войскам сбрасывалось некоторое количество боеприпасов. Там же.

Уже 9 октября 1941 г. командование 8-го армейского корпуса сообщило в штаб 9-й армии, что днепровский рубеж в районе Павлова пройден. Наступившая плохая погода, дождь, слякоть не помешали немецким частям совершать непрерывное движение, в том числе автотранспорта. Правда, теперь приходилось больше полагаться на ускоренные марши во время ночных заморозков.

Действуя испытанными методами, командование ГА «Центр» попыталось расколоть фронт окружения западнее Вязьмы на две части, чтобы было легче подавить сопротивление и волю к борьбе советских войск. Для этой цели 12 октября 1941 г. 87-я пехотная дивизия, в боевом дозоре которой находился командный пункт 8-го армейского корпуса, пробилась с запада, вдоль автострады, к Вязьме. Была установлена связь с находящимися в городе частями 10-й танковой дивизии. Самсонов А. М. Великая битва под Москвой (1941-1942 гг.) М., 1958. С.100.

12 октября части 8-го корпуса участвовали в тяжелейшем бою с советскими войсками, прорывавшимися через автостраду с севера на юг западнее Вязьмы. (Генерал Лукин пытался вывести подчиненные ему силы на соединение с генералом Ершаковым). Лукин не знал, что в районе Селиваново, где находился Ершаков, сопротивление окруженных было уже практически подавлено. Тем не менее, немцы не смогли сдержать последнего отчаянного натиска советских солдат и в ночь с 12 на 13 октября значительная их часть, в результате тяжелых и кровопролитных боев, смогла прорваться на юг. Однако, там они попали в новое окружение-- теперь 4-й немецкой армии. 13 октября местность в районе автострады Смоленск-Вязьма была очищена. Советские войска прекратили организованное сопротивление, хотя разрозненные группы продолжали сражаться в тылу у немцев еще как минимум десять дней. Г.К.Жуков в битве под Москвой: сб. документов. М., 1994. С.131.

Картина завершившегося сражения была поистине трагичной. Офицер из штаба 8-го армейского корпуса передал свои впечатления от увиденного им тогда в отчете, подготовленном для командования соединения. В нем говорится: «...Наступил мороз и выпал первый снег. Бесконечные потоки русских пленных шли по автостраде на запад. Полны ужаса были трупные поля у очагов последних боев. Везде стояли массы оседланных лошадей, валялось имущество, пушки, танки». Великая Отечественная война СССР. Т.1. М, 1997. С.162. Значительны были и немецкие потери. Только один 8-й армейский корпус в период 2-14 октября 1941 г. потерял 4.077 чел. (убитыми, ранеными, пропавшими без вести). Однако его части за это время пленили 51.484 советских военнослужащих, и взяли в качестве трофеев-- 157 танков, 444 орудия и др. имущество. Там же.

Если под Вязьмой все было уже кончено, то в районе действия 50-й, 3-й и 13-й советских армий Брянского фронта (командующий фронтом генерал-лейтенант А.И. Еременко, а с 14 октября 1941 г.-- генерал-майор Г.Ф. Захаров) еще продолжались кровопролитные бои. Только 9 октября 1941 г. соединения 2-й армии генерала Вейхса смогли соединиться со 2-й танковой армией Гудериана северо-западнее Брянска, расчленив тем самым советскую группировку на две части: северную-- в районе Брянск, Дятьково (50-я армия) и южную-- в районе Трубчевск, Суземка, Навля (13-я и 3-я армии). Битва под Москвой. Хроника, факты, люди. В 2 т. Сборник документов. М., 2001. Т.1 . С.341.

Наступившая плохая погода чрезвычайно затрудняла действия обеих сторон. Однако, достигнув дорог с хорошим покрытием, идущих через Брянск, Орел и Курск немцы получили явное преимущество и смогли быстро продвинуться в обход оборонительных позиций советских войск. Путь отступления для частей Красной Армии был прегражден. Из окружения смогли выйти лишь 10 тыс. чел. 13-й армии генерала Городнянского.

Итог «сражения на уничтожение» под Вязьмой и Брянском был тяжелейшим для советских войск. По недавно опубликованным данным за первые 2-3 недели боев под Москвой Красная Армия лишилась до одного миллиона человек, из которых (по немецким источникам) около 688 тыс. пленными.

Следует, однако, сказать, что действия окруженных под Вязьмой и Брянском советских частей сыграли важную роль в спасении столицы. Для ликвидации двух огромным котлов ГА «Центр» пришлось привлечь до 61 % своих дивизий (48 из 78) и затратить на это от 7 до 14 суток. Битва за Москву. М., 1985.С.390.

Однако, фактически, теперь все пути на Москву были открыты, а немецкие дивизии, продолжавшие наступление на восток, имели подавляющее превосходство в силах над советскими частями, тем или иным образом сумевших избежать окружения.

Спустя всего полмесяца после поражения под Киевом, Красную Армию постигло под Вязьмой новое величайшее бедствие. В советской стратегической обороне на московском направлении образовалась брешь шириной около 500 км. Закрыть ее было нечем или почти нечем. Германское командование решило, что с Советами покончено и Москва в ближайшее время падет, но чтобы застраховать себя от неожиданностей руководство вермахта решило одновременно с продвижением к столице, сходу провести совершенно новую, незапланированную ранее операцию и разгромить советские войска, в районе Валдайской возвышенности. Территория, предназначавшаяся для наступления, простиралась практически через весь Валдай, захватывая часть Ленинградской области. Планировалось привести в движение значительные силы ГА «Север» в юго-восточном направлении, а навстречу ей бросить подвижные соединения 9-й армии и 3-й танковой группы. Такая операция как нельзя лучше увязывалась с намерениями командования ГА «Центр» и лично фон Бока. Уничтожением Северо-Западного фронта (командующий генерал-лейтенант П.А. Курочкин) устранялись последние препятствия к быстрейшему продвижению на Москву, захвату Ленинграда и создавались хорошие предпосылки к крушению всего советского государства. Там же.

14 октября 1941 г. штаб группы фон Бока издал новый приказ на продолжение операций на московском направлении. Согласно приказу, 2-я танковая армия должна была охватить Москву с юго-востока; 4-я армия (совместно с 4-й танковой группой) окружить столицу с юга, запада и севера и в дальнейшем, при возможности, наступать на Ярославль и Рыбинск. Другие оперативные объединения должны были наступать по расходящимся направлениям: 2-я армия -- на Елец и Богородицк, а в дальнейшем, вероятно, и на Воронеж; 9-я и 3-я танковая группа -- на Торжок и Вышний Волочек, не допуская «отвод живой силы противника стоящей перед северным флангом 9А и южным флангом 16А...». 9-я армия и правый фланг 3-й танковой группы должны были также уничтожить советские части в районе Ржева, Зубцова, Старицы. Муриев Д. З. Провал операции «Тайфун». М.: Воениздат, 1972. С.91.

Решение штаба ГА «Центр» окружить Москву выглядело вполне логичным. Подобно тому, как после завершения окружения под Минском немецкие танковые группы разошлись для того, чтобы произвести охват под Смоленском, так и теперь германские ударные клинья после уничтожения сил Красной Армии под Вязьмой собирались создать очередной «котел» для советских войск непосредственно прикрывавших Москву. Немцы вероятно, полагали, что, как и раньше, достаточно будет двух танковых объединений, чтобы замкнуть новое кольцо. Поэтому 3-й танковой группе и поручалась задача наступать на Валдай, а ее место должна была занять 4-я танковая группа. Предполагалось взять столицу в клещи: с севера силами 4-й танковой группы и с юга 2-й танковой армии. Но реальная ситуация складывалась таким образом, что закреплять успехи танковых объединений планировалось теперь пехотными соединениями только одной 4-й полевой армии фон Клюге (9-я армия развертывалась в сторону северного фланга ГА «Центр»). Однако фронт 4-й армии был и так сильно растянут и ей было крайне тяжело организовать тесное взаимодействие с танковой армией Гудериана. Великая Отечественная война СССР. Т.1. М, 1997. С.164.

В середине октября немецким генералам казалось, что дальнейшее наступление на Москву пойдет как по маслу. Они были убеждены, что основные силы Красной Армии на западнее столицы уже разбиты. Следовательно, оставалось только продвигаться вперед и добивать разрозненные советские части. Проблема с флангами могла быть решена по ходу дела. Наиболее опасное для советских войск направление в середине октября обозначилось на можайском направлении. Именно здесь почти параллельно друг другу проходят железные и автомобильные дороги на Москву и именно здесь моторизованные части вермахта, незадействованные в уничтожении окруженных, пытались прорваться по кратчайшему маршруту ведущему к советской столице. Благодаря хорошим дорогам наступившая осенняя распутица не прервала маневр немецких частей и подброс на этот участок высвобождающихся из-под Вязьмы частей. В первом эшелоне продвигались 10-я танковая дивизия вместе с дивизией СС «Райх». Эти закаленные в боях германские соединения встречали молодые советские курсанты, собственной грудью заслонившие путь вермахта на Москву. Они выиграли время, столь необходимое командованию РККА для переброски на это направление резервных соединений. Ожесточенность боев день ото дня все возрастала, но немецкое наступление вдоль Можайского шоссе постепенно замедляло свой ход. Там же.

Как уже говорилось, замысел новой операции германских войск по окружению советских соединений в районе Валдайской возвышенности не был заранее проработан немецким командованием. Наступление намечалось провести без предварительной подготовки. Штаб ГА «Центр» рассчитывал на то, что в результате разгрома советских фронтов под Вязьмой будут дезорганизованы и остальные участки обороны Красной Армии. В случае успеха операции немецкие войска окружали практически все силы советского Северо-Западного фронта и часть сил, подчиненных 17 октября Калининскому фронту в районе Валдая (западнее линии: Бологое-- Вышний Волочек-- Калинин).

Немецкое командование уже чувствовало дыхание приближающейся победы. Но именно в это время, когда сила германских танковых группировок, казалось, вновь стала всесокрушающей, начали сказываться очевидные изъяны планирования операции «Тайфун», объективные факторы препятствующие ГА «Центр» достичь окончательного успеха.

Главным и основополагающим фактором замедления наступления германских войск на Москву, справедливо выделяемый как отечественными, так и большинством западных историков, является, безусловно, мужественное сопротивление бойцов и командиров Красной Армии, экстренные меры советского правительства, руководства вооруженных сил по мобилизации всех ресурсов на защиту Москвы. Но стратегическая инициатива еще находилась в руках немецкого командования. На огненных рубежах Московской битвы. М., 1981. С.37 - 38.

Вскоре выяснилось, что ГА «Центр» не может рассчитывать и на мощное наступление 16-й армии навстречу своим войскам. Теперь фон Бок начинал понимать, что соединение двух групп армий вряд ли окажется реальным. Уже 14 октября он получил телеграмму от командующего ГА «Север». Фельдмаршал фон Лееб жаловался на труднопроходимую местность в районе предназначенном для наступления 16-й армии, на многочисленные заграждения на дорогах и их минирование. Стало ясно, что войскам фон Лееба не хватает сил, чтобы преодолеть советскую оборону. Вскоре штабу ГА «Север» была поставлена другая задача-- наступать в северо-восточном направлении, на Тихвин, -- цель двойного окружения Ленинграда и соединения с финнами вновь стала приоритетной. Отсутствие тесного взаимодействия групп армий фон Бока и фон Лееба в период проведения операции «Тайфун» привело к тому, что по мере продвижения немецких войск к Москве на северном фланге ГА «Центр» стал образовываться громадный выступ, обороняемый с советской стороны войсками Калининского фронта. Этот выступ висел подобно балкону над немецкими армиями. 23-й армейский корпус (командир генерал Шуберт), наступающий на левом фланге 9-й армии, не был в состоянии его «срезать». В то же время части советских 22-й, 29-й и 31-й армий смогли отойти на северо-восток и закрепиться на рубеже -- Осташков, Торжок, район Калинина. Карпов Г. Д., Серцова А. П. Москва устояла. 1941. История и судьбы людей. М., 1996. С.77.

Более того, на южном фланге ГА «Центр», ко второй половине октября, выявилась невозможность продвижения части сил 2-й танковой армии в направлении на Воронеж для поддержки наступления 2-й полевой армии.

Наступление ГА «Центр» по расходящимся направлениям, предусмотренное приказом от 14 октября 1941 г., отнимало время и силы необходимые для удара непосредственно на Москву. 200-километровый фронт советских войск подчиненных генералу Коневу, нависающий с севера над ГА «Центр», отнимал девять пехотных дивизий 9-й армии, которые использовались теперь только в обороне. Соединения фон Бока оказались в такой ситуации, когда вынуждены были наступать на относительно узком участке фронта, в условиях все возрастающей угрозы своему северному флангу. Сказалась потеря драгоценного времени и снижение наступательного порыва, обусловленные расширением задач и увеличением количества направлений продвижения после приказа от 14 октября 1941 г. Можно констатировать, что гигантомания, в основе которой лежало стремление следовать «тактике блицкрига», осенью 1941 г. полностью исчерпала себя и угрожала срывом всего наступления на Москву. Основная задача -- быстрое продвижение к столице после завершения боев под Вязьмой и Брянском-- пока выполнялась только ограниченными силами. По кратчайшему маршруту, с запада, на Москву двигались не четыре, как вначале операции, а только два объединения: 4-я армия и 4-я танковая группа. Великая Отечественная война СССР. Т.1. М, 1997.С.170.

Однако и этих двух объединений могло стать достаточно для взятия столицы, поскольку они имели огромное численное превосходство над избежавшими окружения советскими частями. Остается фактом, что, не имея перед собой значительных сил Красной Армии, 4-я армия и 4-я танковая группа так и не смогли быстро прорвать оборону советских войск перед Москвой. Немецкая разведка была недалека от истины, отмечая, что в начале октября перед восточным флангом 4-й армии противник располагал всего четырьмя или пятью дивизиями, для непосредственной обороны Москвы -- тремя дивизиями НКВД. Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М., 1985. С.103.

Действительно, согласно документам советского командования, все четыре укрепрайона, входившие в состав Можайской линии обороны к 6 октября 1941 г. практически не были обеспечены войсками. Согласно приказу, приводившему эту линию в боевую готовность, позиции в окопах заняли лишь наспех переброшенные сюда части РККА. Основу Малоярославецкого укрепрайона составили курсанты Подольских Пехотного и Артиллерийского училищ, личный состав запасного стрелкового полка, двух полков ПТО, гаубичного артиллерийского полка и танковой роты; Волоколамского укрепрайона -- курсанты Пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР (1000 чел.), личный состав двух батарей ПТО, батальона 33 сбр. Других боеспособных частей, способных помешать наступлению ГА «Центр» на Москву, у советского командования на тот момент не было. Почему же войска вермахта во второй половине октября 1941 г. не смогли прорваться к столице?

«Погодный фактор» в октябре 1941 г., безусловно, сыграл свою роль. Полевые командиры ГА «Центр», чьи части вязли в грязи и иногда сутками стояли на одном месте, оказались не подготовленными к такому повороту событий. Великая Отечественная война СССР. Т.1. М, 1997. С.173.

Избранная командованием Западного фронта тактика прикрытия основных направлений возможного продвижения германских войск к Москве (в т.ч. главных дорог) заставляла части вермахта либо наступать на советские укрепленные позиции в лоб, либо обходить их по бездорожью. Более того, в этот период от командующих армиями в штаб ГА «Центр» стала поступать тревожная информация об ожесточенных столкновениях с русскими танками. Головной болью командующего 4-й армией генерал-фельдмаршала фон Клюге в конце октября -- начале ноября 1941 г. была не размокшая почва и плохие дороги, а советская техника, контратакующая германские соединения.

Отсутствие у ГА «Центр» достаточных резервов -- еще одна важнейшая причина срыва германского наступления на Москву в октябре месяце 1941 г. Уже спустя несколько дней после начала операции «Тайфун», 3 октября 1941 г., начальник штаба ГА «Центр» генерал Грайфенберг передал в подчиненные ему инстанции приказ вермахта: расформировывать в случае необходимости целые батальоны в полках и роты в батальонах и передавать личный состав для укомплектования незанятых штатных должностей. Это было вызвано тем обстоятельством, что в ближайшее время не предусматривалось прибытия сколько-нибудь значительного пополнения. Численность аппарата снабжения подразделений стала приходить в несоответствие с их боевым составом; часто снабженцев оставалось больше, чем солдат на передовой. Г.К.Жуков в битве под Москвой: сб. документов. М., 1994. С.140.

Таким образом, к концу октября 1941 г. первый натиск немецкого наступления на советскую столицу исчерпал свою силу. Достигнув окраин Тулы, Серпухова, заняв Наро-Фоминск, Волоколамск, Калинин германские части вынуждены были приостановиться, чтобы пополнить передовые подразделения личным составом тыловых служб, привести в порядок материальные, продовольственные и боевые припасы. Стойкость советских частей на укрепленных рубежах Можайской оборонительной линии и на главных направлениях удара группы армий «Центр» стала неожиданностью для немецкого командования, она предопределила фиаско германского наступления во второй половине октября 1941 г

75 лет назад началось немецкое наступление на столицу СССР. Сражение за Москву стало главным для Красной Армии в Великой Отечественной — проигрыш в битве вел к поражению во всей войне. В тяжелейших условиях бойцы и командиры РККА выстояли и победили.

Утром 30 сентября 1941 года стояла прекрасная осенняя погода. Над позициями Брянского фронта сияло почти безоблачное небо. Но радоваться этому пришлось недолго — вначале по войскам под командованием генерала Андрея Еременко ударило люфтваффе, а затем последовал удар 2-й танковой группы генерала Хайнца Гудериана.

Подобно тарану он прорвал оборону советских 50-й и 13-й армий и проделал зияющую брешь, в которую хлынули германские войска. Они рвались к Орлу и Мценску.

Так начиналась операция "Тайфун". Ни до, ни после немцы не концентрировали в одном сражении такой мощи, как в наступлении на Москву, на которую двигались сразу три танковые группы. Общее же количество солдат и офицеров в боевых и вспомогательных частях группы армии "Центр" составляло почти 2 миллиона человек.

Быстрый "Хайнц" против медлительного Еременко

По плану все три немецкие танковые группы должны были наступать одновременно, 2 октября, однако нетерпеливый Гудериан, прозванный в войсках "быстрым Хайнцем", попросил разрешения начать атаку на два дня раньше.

© AP Photo

Он хотел воспользоваться летной погодой и пока что не размокшими от дождей дорогами. И на первых порах это ему блестяще удалось. Еременко ожидал удара в направлении на Брянск, а Гудериан ударил в 150 километрах южнее. В итоге 3 октября части 2-й танковой группы взяли Орел, где еще ходили трамваи, 6 октября был занят Брянск, 11 октября пал Мценск.

В окружение попали 3, 13 и 50-я советские армии. Генерал Еременко, обещавший еще в августе 1941 года Иосифу Сталину "разбить подлеца Гудериана", сам попал в окружение, а при выходе из него был серьезно ранен и эвакуирован в Москву. Его сменщику на посту командующего фронтом генералу Михаилу Петрову повезло куда меньше — в тяжелых оборонительных боях он был убит.

Спаситель Москвы по фамилии Старчак

Еще более драматично развивались события севернее, в полосе Западного фронта под командованием генерала Ивана Конева. 2 октября 1941 года нанесли удар сразу две германские танковые группы — 3-я генерала Германа Гота (на этом посту его сменил генерал Георг Рейнгард) и 4-я генерала Эриха Гёпнера.

Сконцентрировав свои усилия на узких участках советской обороны и предварительно обработав их авиацией, немцы прорвали в нескольких местах линию фронта и 4 октября захватили Спас-Деменск, 5-го — Юхнов и в этот же день вышли к окраинам Вязьмы. В окружение попали части 19, 20, 24 и 32-й армий.

Путь на Москву был, по сути дела, открыт. Назревала катастрофа. К счастью, не все потеряли голову перед надвигающейся германской лавиной. В частности, на Юхновском направлении начальник парашютно-десантной службы Западного фронта капитан Иван Старчак со своими десантниками по своей инициативе занял оборону на реке Угре.

Жуков во главе обороны

Это позволило сдержать головные колонны наступающих немецких войск и дало время срочно перебросить сводные отряды курсантов пехотного и артиллерийского училищ Подольска на Ильинский боевой участок. Ожесточенные бои здесь длились две недели, что предоставило возможность сформировать сплошную линию обороны на спешно создаваемых рубежах Можайской линии.

Свою лепту в то, что блицкриг притормозил, внесли и окруженные под Брянском и Вязьмой войска, которые до 11 октября пытались пробиться к своим, притягивая к себе значительное количество частей группы армий "Центр". Прорваться, увы, удалось немногим.

Из Ленинграда был срочно отозван генерал Георгий Жуков и 10 октября 1941 года назначен командующим Западным фронтом. Он энергично приступил к своим новым обязанностям. Однако войск в его распоряжении было очень мало, а требовалось прикрыть сразу несколько направлений, ведущих к столице.

Город на осадном положении

Между тем враг напирал. 13 октября наши войска оставили Калугу, 14 октября был захвачен Калинин, 18 октября пали Можайск и Малоярославец.

19 октября 1941 года Государственный комитет обороны объявил Москву и прилегающие районы, не захваченные врагом, на осадном положении. На этих территориях был введен комендантский час, в самом городе начали готовиться к уличным боям и одновременно минировать важнейшие государственные и промышленные объекты.

Несмотря на ожесточенное сопротивление советских войск, к концу октября немецким частям удалось прорвать Можайскую линию обороны. Линия фронта придвинулась к Москве на 100-80 километров.

Ломая нацистские клещи

В отличие от Наполеона, который в 1812 году брал город "в лоб", германские войска в основном наступали севернее и южнее Москвы. Таким образом, командование группы армий "Центр" собиралось захлопнуть клещи в восточной части Подмосковья, не вступая в затяжные городские бои, где сразу же терялось преимущество вермахта в маневре (такую ошибку немцы допустят почти год спустя, в Сталинграде).

При этом клещи были неравномерной силы — если с юга наступала только лишь 2-я танковая группа, то с севера сразу две — 3-я и 4-я. Именно на этом направлении развернулись наиболее ожесточенные бои, в которых дивизии 16-й армии под командованием генерала Константина Рокоссовского покрыли себя неувядаемой славой, как, например, Панфиловская 316-я стрелковая, за доблесть переименованная в 8-ю гвардейскую.

Участник этих боев Герой Советского Союза Бауыржан Момышулы охарактеризовал тактику дивизии, как направленную на выигрыш времени и распыление сил врага: "Она перерезала путь, отскакивала в сторону и увлекала за собой противника, отводила его километров на 10, потом рывком снова становилась на его пути, снова уходила".

Мучения немецких солдат

29 октября 1941 года войска Гудериана вышли к Туле, за которую завязались трехдневные ожесточенные бои. Немцы попытались овладеть городом с ходу фронтальным ударом. Его защищали части 50-й армии генерала Аркадия Ермакова при участии Тульского гарнизона и рабочего полка. В итоге эта и последующие попытки овладеть Тулой для подчиненных Гудериана закончились безрезультатно.

В послевоенных мемуарах генерал с горечью написал, наблюдая в тот момент за своими солдатами, что они "испытывают мучения, и наше дело находится в бедственном состоянии, ибо противник выигрывает время".

В ноябре 1941 года темпы наступления группы армии "Центр" заметно упали по сравнению с началом операции. Теперь им приходилось отвоевывать каждый рубеж. В то время как немецкие коммуникации все больше растягивались, советские, напротив, укорачивались, а боевые порядки — уплотнялись.

Главное — выиграть время

К тому же немцы двигались через лесистую местность, бедную дорогами, все основные трассы и шоссе были надежно перекрыты подразделениями Красной Армии. Советские бойцы и командиры учились малыми силами эффективно противостоять врагу. В частности, применение зенитных орудий, поставленных на прямую наводку, показало свою эффективность в борьбе с германскими танками.

Выигрыш времени был стратегически необходим Советскому Союзу — с Дальнего Востока и Сибири через Транссибирскую магистраль перебрасывались свежие дивизии, которые должны были в решающий момент склонить чашу весов битвы на нашу сторону.

Он должен был наступить тогда, когда вермахт выдохнется. Не раньше, но и не позже, чтобы немцы не приступили к созданию прочной обороны. Между тем ожесточенные бои шли уже в 30-25 километрах от Москвы. Деревня Крюково недалеко от Химок переходила из рук в руки несколько раз.

Блицкриг не получился

5 и 6 декабря войска Калининского фронта генерала Ивана Конева, а также Западного (генерал Георгий Жуков) и правого крыла Юго-Западного (маршал Семен Тимошенко) фронтов перешли в мощное, а главное, неожиданное для вермахта наступление. Главный "именинник" Западный фронт был усилен тремя свежими армиями: 1-й ударной, 10-й и 20-й.

Основной задачей было отбросить немцев, пока они не опомнились, как можно дальше от Москвы, ликвидировав непосредственную угрозу столице СССР как важному транспортному узлу. Контрнаступление шло стремительными темпами: вермахт, теряя технику и убитых солдат, откатывался под ударами на запад.

В итоге немецкие войска понесли ощутимые потери и были отброшены на 100-250 километров. Для Третьего рейха это стало стратегическим поражением в войне, окончательно похоронившим блицкриг. Что означало для нацистской Германии войну на истощение, в которой у нее не было шансов победить.

Вместе с тем враг не был окончательно сломлен и отчаянно сопротивлялся. Разгрома группы армий "Центра" не получилось. Основные сражения Великой Отечественной были еще впереди. В том числе и борьба за коренной перелом в войне. Но это уже тема для другой статьи.

Греческий огонь: рецепт, изобретение и история легендарного состава Химик дюпре

Греческий огонь: рецепт, изобретение и история легендарного состава Химик дюпре Толстые оладьи на кефире как у бабушки Пышные оладушки рецепт от бабушек

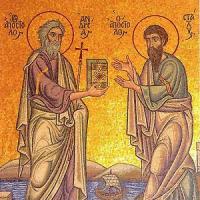

Толстые оладьи на кефире как у бабушки Пышные оладушки рецепт от бабушек «Апостол Произведение полиграфического искусства ХVI века

«Апостол Произведение полиграфического искусства ХVI века Рецепт: Фруктовые салаты со сливками

Рецепт: Фруктовые салаты со сливками Яркая и непредсказуемая Близнецы-Девушка: сложности характера Как узнать что женщина близнецы влюблена

Яркая и непредсказуемая Близнецы-Девушка: сложности характера Как узнать что женщина близнецы влюблена Добро пожаловать в штаты США!

Добро пожаловать в штаты США! Всероссийский ежегодный конкурс для студентов финансовых специальностей

Всероссийский ежегодный конкурс для студентов финансовых специальностей