Butterfly bush растение. Буддлея — благоухающий куст бабочек

Буддлея своим благоуханием в пору цветения привлекают к себе не только прекрасных бабочек, но и всех любителей цветов.

Названо растение в честь английского ботаника Адама Баддла, кроме того, в английских источниках этот куст часто называют Butterfly bush, что означает «куст бабочек». Это название растение получило за то, что в период цветения к ней слетаются прекрасные бабочки – опылять столь восхитительные цветы.

Используются кусты буддлеи очень широко: в садах, парках, по одному растению или группами. Прекрасно смотрятся у стены дома, беседки, на краю цветника или миксбордера.

Большинство буддлей – листопадные или вечнозеленые кустарники, вырастающие до 5 метров высотой, однако бывают и деревья до 30 метров в высоту. Листья буддлеи крупные – до 30 см в длину, простые, ланцетные, располагаются супротивно. Цветки мелкие, собранные в соцветия кистевидной формы. Окраска цветов очень разнообразна.

У азиатских видов чаще встречаются голубые или лиловые тона, у американских – красные, оранжевые и жёлтые. Помимо своей красоты цветы богаты нектаром и сладким ароматом, усиливающимся в жаркие и солнечные дни.

В Европе этот кустарник появился в качестве декоративного растения, но за свою относительно недолгую «жизнь» успел стать сорняком, сбежав из садов и парков и распространившись вдоль железных дорог, на пустырях, у заброшенных строений.

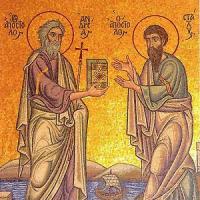

Буддлея Давида

Самым распространенным видом является буддлея Давида, родиной которой является Китай, где она в диком виде растет по берегам ручьев, среди других кустарников, забираясь на высоту до 2500 м над уровнем моря.

Этот кустарник обнаружил французский священник, миссионер и натуралист – Арман Давид.

Буддлея Давида – пышный листопадный кустарник, высотой 3-5 метров. Крона правильной формы. Ветви раскидистые, изогнутые дугой. Листья вытянутые, заострённые, до 13 см длиной, серовато-зелёные. Мелкие цветы собраны в полуметровые узкие соцветия, которыми заканчиваются ветви.

Цветет ароматными цветами с середины июля до конца августа.

Сорта и садовые формы

С конца 19 века появились новые сорта и формы буддлеи Давида, на данный момент их уже более 200, выведены сорта с более ранним и поздним цветением, с увеличенными соцветиями, с более разнообразными окрасами цветов, вплоть до чернильно-фиолетового. Буддлея характеризуется неприхотливостью и нетребовательностью к условиям выращивания.

На более молодых ветках появляются крупные и яркие соцветия, поэтому этот кустарник желательно омолаживать «на пень». В средней полосе России такая обрезка помогает лучше укрыть буддлею для зимовки и предохранить от вымерзания.

Отцветшие соцветия также стоит обрезать – это предотвратит самосев кустарника и способствует более пышному цветению.

Буддлея Давида названа сорным растением в Англии, Новой Зеландии, ряде штатов США и в некоторых странах южной Европы.

Буддлея очереднолистная

Буддлея Очереднолистная встречается в Северо-Западном Китае, растет на берегах рек вместе с другими кустарниками, может расти в горах на высоте до 4 тысяч метров.

Этот кустарник высотой до 5 метров, густой, листопадный,ветки тонкие, раскидистые, и настолько изогнутые дугой, что напоминает плакучую крону. Листы вытянутые, длиной до 10 см, серовато-зелёные.

Цветет буддлея очереднолистная мелкими цветами, собранными в небольшие соцветия, сидящих в пазухах листьев по всей длине ветвей. Ярким ароматом не обладает, зато в период цветения очень похожа на цветочные гирлянды.

Зацветает буддлея в начале лета и радует глаз 4 недели. В отличие от буддлеи Давида, этот кустарник закладывает цветки на прошлогодних ветках, поэтому после вымерзания куст не цветет.

Очереднолистная буддлея растет быстро, отличается засухоустойчивостью, предпочитает суглинистые почвы. Она более холодостойка по сравнению с другими видами. Выращивается как культура с начала 20 века.

Буддлея Шаровидная

Родом этот полувечнозелёный кустарник из Южной Америки – из Чили, также забирается на высоту до 2000 м над уровнем моря. Сам кустарник высотой до 5 метров, листья продолговатые, длинные, до 15 см. серовато-зеленые. Цветы собраны в шаровидные соцветия канареечно-желтого цвета. Диаметр соцветия 1,5-3 см.

Впервые была завезена в Англию в 1774 году и с тех пор широко выращивается в садах и парках. В отличие от буддлеи Давида – не растет как сорняк. Имеется всего несколько видов.

Буддлея Японская

Как видно из названия – родина её Япония – и каменистые склоны. Это один из самых нихких кустарников – всего 2-3 метра высотой. Это листопадный кустарник с широкой раскидистой кроной. Листья широколанцентные. Заострённые, до 12 см длиной, цвет – серовато-зелёный.

Цветы собраны в рыхлые узкие соцветия, имеют лиловый цвет и приятный аромат. Длина соцветий – 20 см, располагаются на концах ветвей. Отличается особенно быстрым ростом, и продолжительным цветением с середины лета до заморозков.

Агротехника буддлеи

Уход за этим кустарником отличается в зависимости от климатических зон. В мягком климате буддлеи нетребовательны к почве, не чувствительны к засухе и загрязнению воздуха, неплохо переносит затенение, может распространяться самосевом.

В средней полосе России за ней придется поухаживать: приствольные круги пропалывать, рыхлить, мульчировать. В засуху – понадобится полив, тогда растение хорошо отзывается пышным цветением.

Несколько раз за сезон проводят минеральные подкормки. Первую – по тающему снегу, вторую – в пору бутонизации, третью – в августе. У сортов буддлеи с лиловой и розовой окраской цветков состав минеральных удобрений и кислотность почвы может повлиять на окрас цветов.

Буддлеи – растения тёплого климата, поэтому их нужно беречь от вымерзания. После первых заморозков срезают надземную часть куста, оставив пеньки 30 см высотой.

Приствольный круг мульчируют 10 см слоем торфа, а оставшиеся снаружи стебли укрывают сухими листьями. Иногда обрезку куста проводят весной.

Буддлея переносит понижения температуры до -25 градусов, а молодые побеги не боятся весенних заморозков до -8. Кроме того, кустарник достаточно устойчив к вредителям и болезням.

Размножение

Прекрасно размножаются семенами, особенно в странах с теплыми зимами, быстро засоряют участок. В средней полосе России часто семена просто не могут вызреть. Посев семян проводят весной в парники или теплички, и через 2-3 недели появляются молодые росточки.

Сеянца могут зацвести уже на 2-3 год, а при хорошем уходе и теплом лете – даже в первый год!

Посадку взрослых растений проводят весной, часто болеет после пересадки. Молодые сеянцы переносят на новое место с большим комом земли, притеняют от солнечных лучей.

Можно срезать с растения черенки – зелёные или одревесневшие. Зеленые срезают летом и высаживают в парники, а одревесневшие срезают осенью и до весны держат в помещении с низкими положительными температурами.

(ранние русские впечатления об австралийской природе)

Помните ли вы, читатель, вашу первую встречу с австралийской землей? Как всматривались вы в нее с борта корабля или из окна самолета и как впервые оказались наедине с ней - в буше. Сжалось ли с тоской ваше сердце при виде этой чужой земли? А, может быть, ее природа сразу очаровала вас? Чувствуете ли вы теперь, проведя часть жизни в Австралии, ее "своей", не менее родной чем русская? У русского образа австралийской земли долгая и прихотливая история и мы надеемся, что ваши воспоминания продолжат начатую нами тему - ведь для будущих историков этот материал не менее интересен, чем ныне для нас впечатления первых русских путешественников.

.jpg)

"Одним мореходам понятна та радость, которая ощущается после долгого плавания при виде берега", — писал С. Унковский в 1814 г. Приближаясь к Австралии, моряки особенно сильно ощущали эту тягу к земле, так как переход в холодных южных широтах нередко длился около трех месяцев. Неудивительно поэтому, что морякам австралийский берег казался "желанным", "вожделенным", "прелестным", "очаровательным", "цветущим", "царством вечной весны" и даже "раем".

Ранние поселенцы обычно считали австралийскую землю и природу чуждой, странной, суровой и враждебной, земля подавляла их своим пространством. Для русских моряков был характерен совсем другой образ — сначала Австралия воспринимается ими только как берег желанного дикого южного острова, тропического рая. Образ этот можно назвать Сиднее-центричным; моряки, как кажется, в то время не осознают огромности Австралийского континента и его природного разнообразия. Описание в 1814 г. А.Российским, штурманом "Суворова", мыса Беннелонг, — на котором ныне расположен Оперный театр, — дает типичный пример такого романтически-восторженного восприятия: "С одного края поднимаются уступами морские скалы, у коих плещутся волны, разбиваясь с пеной о камни; с другого -простираются цветущие долины, осененные благовонными рощицами, откуда несется восхитительное пение птиц". Подобное же очарование австралийской землей звучит в записках и других русских. "Любимою моею прогулкою были леса новоголландские, — вспоминал мичман "Мирного" П.Новосильский. — Часто с раннего утра... я отправлялся с карманным компасом, на многие мили в чащу леса... По узкой, иногда непроходимой тропинке, чрез камни, чрез кустарники, из которых выползали шипучие змеи, я пролагал путь далее и далее... Сколько новых деревьев, растений, цветов, птиц привлекали на себя внимание! ... Усталый, измученный, но полный приятных впечатлений, возвращался я иногда поздно вечером на шлюп". Астроном "Востока" И. Симонов, живший в палатке на мысу Киррибилли, был покорен "безмолвным величием австральской ночи", его описание одной из таких ночей исполнено поэзии: "Серебряный серп Луны катился уже вниз на своде голубом и расстилал по зелени лугов длинные тени столетних бенксий, легкий прохладный ветерок перебирал их листья, что-то им нашептывал и резвился вместе с ними".

В отличие от австралийцев, у которых странности австралийской природы нередко вызывали раздражение, русские воспринимали их с интересом, их часто захватывала именно эта необычность всего окружающего. Д. Завалишин, побывавший в 1823 г. на Тасмании на "Крейсере", писал: "Австралийская природа не поражала нас так своим могуществом и не ослепляла так своим великолепием, как бразильская, ... [но] она едва ли не была для нас интереснее потому, что ниспровергала все привычные наши понятия о произведениях царства растительного и животного".

Эти особенности русского видения можно объяснить, с одной стороны, тем, что русские, как северяне, не были избалованы теплом и богатой растительностью. С другой стороны, они, в отличие от поселенцев, которым приходилось покорять новую землю, приезжали в Австралию лишь на короткий срок, на отдых. Кроме того, психологически, Австралия была для них преддверием на пути в Южные моря, в Океанию, и поэтому виделась скорее как часть стереотипного образа океанийских островов, чем как часть обширного континента с преимущественно суровыми условиями. Постепенно образ изменяется от романтического к реалистическому, и видение природы становится более глубоким, от берегов Порт-Джексона взгляд обращается к Голубым горам и проникает за них. На смену "благовонным рощицам" Российского приходят детальные описания растительных зон, сделанные Беллинсгаузеном и Штейном в 1820, а А.Шабельский в 1822 г. обнаруживает, что "цветы Новой Голландии, которые природа расписала богатыми красками, лишены ароматического запаха". "Восхитительное пение птиц" (1814) заменяется "резкими криками" и "свистом" (1820) и отсутствием "приятного пения" (1822). А в 1829 г. мичман "Кроткого" Е. Беренс обнаруживает, что "птиц в окрестностях Порта - Джексон стало чрезвычайно мало, ... ибо всякий здешний колонист имеет ружье и охотится".

.jpg)

В конечном итоге, несмотря на первоначальное очарование, русские оставались верны неброской красоте родной русской земли. Беллинсгаузен писал в своем дневнике: "Как ни разительна сия прекрасная цветущая природа, но чрезмерно знойный климат, солнечный жар и самый аромат невольно побуждают мысленно обратиться и вспомнить приятный прохладный весенний вечер отечества нашего в березовой или липовой роще, коих запах касается только слегка".

Во второй половине XIX века романтический образ Австралии начал уходить в прошлое. Изменились представления о расстояниях, путешествия стали более предсказуемыми, обыденными. "На тринадцатый день... мы с палубы завидели, наконец, песчаные берега Западной Австралии", буднично писал Эдуард Циммерман в 1881 г. Пожалуй только София Витковская ждала от встречи с Австралией чего-то особенного. Поездки русских во внутренние районы страны в корне изменили их образ австралийской природы, на первый план вышли чуждые русскому глазу эвкалиптовые леса. Теперь русские, казалось, использовали все богатство отрицательных эпитетов описывая австралийскую природу: "Что за унылый вид представляют эвкалипты, все равно, стоят ли они по одиночке или сплотившись в леса. Светло-бурая кора лупится и висящие клочья, словно грязное тряпье, окружают голый ствол", передает Циммерман свои первые впечатления. И далее в описаниях австралийского пейзажа у него постоянно присутствуют "мрачные", "невеселые" "наводящие уныние на душу" леса эвкалиптов, "сумрачные" казуарины. И он, и Всеволод Руднев пишут о "шероховатой, тусклой траве". Даже тасманийскую природу, где климат был более влажным, адмирал А. Асланбегов характеризует как "мрачную и унылую". Не отстает от них и Витковская (1896): "Я не знаю деревьев печальнее эвкалиптов... Свешивающиеся вдоль ствола клочья [коры] придают дереву самый жалкий, нищенский вид". И далее у нее снова и снова мелькают эпитеты печальный, унылый, грустный, жалкий, однообразный. Очевидно, что русские особенно остро чувствовали контраст между русским лесом и лугом — и всей цепью связанных с ними культурных и фольклорных ассоциаций — и австралийским бушем. Для русских лес — это тенистые дубравы или светлые, наполненные игрой солнечных бликов березовые рощи, поляны в лесу с мягкой травой-муравой. Под влиянием этих ассоциаций Циммерман пишет об Австралии: "здешний луг не веселит взора подобно нашему".

.jpg)

Даже австралийские "красоты" оставляют русских в те годы равнодушными. "Не отличаясь богатством растительности, Голубые или Синие горы все-таки дают красивую панораму", это было все, что нашел нужным сказать о них Руднев. Витковская еще более критична: "«Достопримечательности» [Катумбы] были ничтожны, чтобы не сказать жалки. Крошечные до смешного водопадики, какие бывают десятками на любом ручье, могут вызвать восхищение только самих австралийцев, да и то потому, что это свое, родное; у нас бы не решились печатно зазывать смотреть такие «чудеса»". Очевидно, что природа юго-восточной Австралии, контрастируя с русской природой, в то же время "недотягивала" до того романтического образа "дикой" природы, которую русские ожидали найти здесь. Эту жажду экзотичного лучше всего могли удовлетворить только австралийские тропики. Например, Витковская "после длинного ряда прозаически-будничных впечатлений" почувствовала "себя вольно среди вольной природы", ощутила ее поэзию лишь в тропическом Дарвине.

Ту же традицию продолжили и русские путешественники начала XX века. Натуралист Александр Ященко, путешествуя в 1903 г. в окрестностях тропического Кернса, говорит о пейзаже как поэт, а не географ: "Крик таинственен, обрамлен по обе стороны мангровыми деревьями... Возвращение было положительно феерическое. Таинственность мест, быстро наступающая темнота, загорающиеся фосфорические огоньки летающих насекомых, влажная прохлада, змеистость пути, причудливые стебли спускающихся лиан, далекий трезвон колокола". Экономист Николай Крюков, тоже считавший, что эвкалипт делает австралийский пейзаж унылым, был очарован лишь в горах Виктории, увидев древовидные папоротники, которые он описал как "допотопный пейзаж сказочной прелести". Хоть и не тропики, это было нечто экзотическое.

И все же уже в начале XX в. у русских постепенно создается понимание ценности и красоты нетропической Австралии. Ященко, который вначале, как и его предшественники, писал об "унылом пейзаже", уже через несколько дней во время первой поездки в буш в окрестностях Аделаиды был охвачен совершенно другими чувствами и пишет "об островке настоящего скреба", уцелевшего среди вырубки, "среди повсеместного разрушения во имя культуры", как о "чудных остатках австралийской природы". Еще ярче эти чувства выразил Константин Бальмонт в 1912 г. Он воспевал не тропики, а австралийский буш:

"Голубеет эвкалипта стройный ствол,

куст невиданной акации расцвел...

Только это все лишь малый уголок, —

громче пенья птиц на фабрике гудок...

Обездолили весь край своей гурьбой.

Черный лебедь песнь прощальную пропой".

.jpg)

Педагог А. Нечаев в 1916 г., путешествуя по Голубым горам, нашел новые образы для описания эвкалиптов: "Живописные группы прозрачно-лиственных эвкалиптов, со своими излучистыми, блестящими как серебро стволами". И вид с холма на "темно-голубые бархатистые" кроны эвкалиптов напомнил ему всплески грандиозных застывших волн. Натуралист В. Любименко в 1913 г. писал об эвкалиптах не столь поэтично, но все же положительно: "Эвкалиптовый лес поражает прозрачностью, соединенной с мощностью стволов. Его величие постигаешь лишь при наблюдении издали".

Итак, за век с небольшим русские моряки и путешественники в восприятии природы Австралии прошли путь от восторженного образа тропического рая в начале XIX в. до острого неприятия австралийского буша в конце века и к постепенному осознанию его своеобразной красоты перед лицом уничтожения в начале XX в. Русская же печать, напротив, всегда воспринимала Австралию только как синоним экзотической земли на краю света.

- Перейти в оглавление раздела: Африка: животный мир

- Читать: Восточная Африка: животный мир

Почти вся растительность в буше с колючками или шипами, у некоторых видов акаций иглы достигают восьми сантиметров. Сладкий запах ее цветов привлекает пчел. Акации встречаются почти по всей Африке, кроме тропических лесов. В одних районах, особенно пустынных, это просто низкие кусты, в других - деревья высотой 20 метров. У больших акаций в засушливых областях континента короткий толстый ствол и зонтичная крона. Казалось бы, колючки призваны предохранять деревья от поедания их животными, но в действительности такая система защиты малоэффективна, потому что животные, питающиеся листьями акаций, приспособились к этому неудобству и колючки им не мешают. У некоторых антилоп настолько узкие мордочки, что они могут просовывать их между колючками и обкусывать листья. Заостренная морда и длинный язык позволяют и жирафам срывать листья между колючками. Носороги едят веточки с колючками, но жуют очень осторожно. Кажется, что и слонам колючие ветки совсем не мешают.

Один вид акации - Асасiа dreponolobium - выработал совершенно особый спос об

защиты: у основания каждой пары длинных колючек имеется полый пузырь

яйцеобразной формы. Когда он высыхает, то становится твердым, а муравьи

проделывают в нем невидимые круглые отверстия. Ветер, проникая в эти

бесчисленные отверстия, производит непривычный завывающий звук, поэтому такие

акации иногда называют «свистящими

деревьями». В пузырях, как в домиках, селятся целые

колонии маленьких красных муравьев. Они живут с акациями в особом симбиозе: дерево своими колючками защищает их, а муравьи, едва какое-нибудь животное

начинает объедать листья, набрасываются на него и кусают в нос. Только павианам

муравьи нисколько не мешают: они отрывают пузыри и жуют их вместе с ними, а

шелуху выплевывают.

об

защиты: у основания каждой пары длинных колючек имеется полый пузырь

яйцеобразной формы. Когда он высыхает, то становится твердым, а муравьи

проделывают в нем невидимые круглые отверстия. Ветер, проникая в эти

бесчисленные отверстия, производит непривычный завывающий звук, поэтому такие

акации иногда называют «свистящими

деревьями». В пузырях, как в домиках, селятся целые

колонии маленьких красных муравьев. Они живут с акациями в особом симбиозе: дерево своими колючками защищает их, а муравьи, едва какое-нибудь животное

начинает объедать листья, набрасываются на него и кусают в нос. Только павианам

муравьи нисколько не мешают: они отрывают пузыри и жуют их вместе с ними, а

шелуху выплевывают.

Большие старые свистящие акации - прибежище крыс, единственного вида африканских крыс, которые живут на деревьях. В кронах деревьев они строят гнезда, а стручки, семена и смола - их пища. На одиноких больших акациях, вися головой вниз, часто отдыхают египетские летучие собаки.

Характерные крупные животные этих мест - слоны, черные носороги, жирафы, прекрасные малые куду и геренуки. У воды обитают импалы. Слоны, носороги и жирафы - губители деревьев. Жирафы поедают сочные листья акаций, правда, не в таком количестве, чтобы можно было полностью погубить деревья. Но против стада слонов бессильны даже колючий кустарник и большие деревья. С одних растений они срывают ветки, другие просто вырывают с корнем, на третьих объедают всю листву. Если попадется участок с вывороченными деревьями, разбросанными ветками и корнями, торчащими наружу, можно быть уверенным, что тут паслись слоны. Вывороченные деревья остаются лежать на земле, корни, поглощавшие влагу всего участка, мертвы, и кроны больше не создают тени. На таких участках начинает быстро расти трава. Через год-два там, где был густой кустарник, появляется высокая сухая трава, масса стелющихся ветвей и деревьев. Затем возникнет пожар и выжжет всё: траву, мертвые ветки, стволы, которые, прежде чем превратиться в пепел, будут долго тлеть. Это пример того, как слоны способны превратить густой буш в открытые пространства, поросшие травой. Но движение в природе продолжается: приходят травоядные животные и поедают выросшую после пожара траву. Опасность возникновения пожара уменьшается, снова начинают расти деревья, завладевающие всем краем. Кроны их лишают траву живительного света. Данный цикл может продолжаться много лет, прежде чем новые деревья вырастут настолько, что слоны их снова вырвут с корнем. Вывод один: главное предназначение слонов в экологической системе ньики - уничтожать деревья и обеспечивать достаточным количеством пищи животных, питающихся травой.

В ньике достаточно мест, где под слоем песка можно найти воду. Слоны добывают ее не только для себя, но и для других животных. Они вытаптывают ямы, которые через несколько минут наполняются водой. После слонов сюда на водопой приходят носороги, прилетают птицы и даже пчелы. Через густой, непроходимый кустарник слоны прокладывают дороги от одной ямы с водой к другой. Дороги бывают такими прямыми, как будто их провели по линейке.

Слоны не выносят, когда у них на пути оказываются завалы из деревьев или другие препятствия, они тут же раскидывают их в стороны. Этими тропами пользуются многие другие животные, нередко они служат и человеку.

В числе небольших животных, обитающих в ньике, можно назвать дукеров. Ножки у них чуть толще карандаша, но копыта настолько острые, что удар ими может ранить человека. Вблизи источников воды живут львы и леопарды. Всюду встречаются термиты, которые питаются мертвыми деревьями. Некоторые виды термитов возводят из глины, смешанной с мелкими кусочками травы и скрепленной выделениями насекомых, огромные термитники, высотой до четырех метров, с очень прочными и твердыми стенами. Эти сооружения сохраняются многие годы и еще долго стоят после того, как их покинут термиты.

Буш слово английское и обозначает «куст, кустарник». В Африке оно имеет такое же широкое значение, как, скажем, у нас слово «окраина». Когда пересекаешь на самолете замбийскую границу, под крылом открывается однообразная равнина, сплошь изумрудная, если сезон дождливый, или желто-серо-зеленоватая в сухой сезон. Густые, труднопроходимые леса перемежаются бескрайней степью. Крохотные рощицы акаций и папоротников сменяются болотистыми низинами. Все это буш. Бушем еще называют и любой пустырь, будь то в городе или в деревне.

Наконец, «буш» это просто сельская местность.

Бомо

«Г де живешь?» «В буше». Далеко, значит. В глуши. Буш хоть и глушь, но и здесь есть свои города. Называют их «бомо». «Куда идешь?» часто услышишь в Замбии. «В бомо». В город, значит.

Солвези один из бомо. Девятьсот миль от экватора, два часа лету на самолете от Лусаки. Солвези столица Северо-Западной провинции, хотя это, конечно, громко сказано для такого городка. В нем живет всего 20 тысяч человек. Но на весь Северо-Запад это самое крупное селение.

В Солвези, как и в любом другом бомо, всего одна улица. От нее идут проулки, проезды, тропы к домам, складам, конторам. Замбийские бомо настолько похожи, что зачастую только по растительности и рельефу местности отличишь один от другого. В Солвези зелень яркая. Даже вызывающе яркая рядом знойный экватор. В пору цветения жасмина, орхидей, акаций городок похож на огромную клумбу. Кроме того, Солвези покоится на холмах, которые в дождливый сезон превращаются в гигантские зеленые полусферы, придающие городку свою неповторимость. Наконец, с севера городок огибает речушка Солвези. А это броская примета в Африке. Не каждому бомо повезло с рекой.

Километрах в двух от Солвези на вершине самого высокого холма расползлись бледно-зеленые и белые домики. «Скул кэмпаунд» школьный городок. Населяют его пятьсот ребят в возрасте от двенадцати до двадцати лет ученики мужской средней школы-интерната.

Здесь отныне мой дом. Мой класс. Моя жизнь.

Первый урок

Я выучил его наизусть. Расписал поминутно и вызубрил так, что разбуди меня средь ночи отвечу.

Когда прозвенел звонок и учителя столпились возле полки с классными журналами, директор школы мистер Бобо, худой невысокий замбиец, взял меня под руку и, отведя в угол учительской, решительно произнес:

Главное инициатива! Вы хозяин класса, а потому никакой паники!

Понял, ответил я. Главное инициатива!

Грохот отодвигаемых стульев обрушился на меня, только я открыл дверь и шагнул в класс. Сорок мальчишек вытянулись по стойке «смирно». Сорок мальчишек поедали меня глазами.

Классная комната просторная, вот только унылая какая-то. Пол цементный. Чувствуется, по нему давно не гулял веник. В двух окнах не хватает стекол, по углам паутина с налипшими соринками. Стены в разводах. Столы настолько ветхие, что держатся на мальчишечьих коленях. Бедноватый, в общем, класс. Но ученики, как на подбор, опрятные, в белых рубашках и серых свободных брюках. Рубашки, правда, у многих так застираны, что стали почти прозрачными.

Приступим к уроку математики... деловито сказал я и открыл классный журнал.

Сэр, вдруг подал голос мальчик за первым столом справа, извините, сэр... не могли бы вы рассказать о России?

Мальчишки смотрели на меня с искренним интересом. Им на самом деле хотелось узнать о нашей стране. «Вот тебе и инициатива!» растерялся я. Вызубренный урок вылетел из головы. Можно было бы напомнить, что сейчас не география, а математика, но... Я стал рассказывать...

Пожалуйста, расскажите про последнюю войну, сэр, следует несколько для меня неожиданная просьба.

В руках одного мальчика замечаю учебник истории. Он лихорадочно листает страницы. Вероятно, что то прочитал сомнительное и хочет послушать меня. Что, мол, я сам-то думаю.

Урока не хватит, чтобы рассказать... поглядываю на часы и пожимаю плечами. В самом деле, разве можно за сорок пять минут рассказать историю этой самой тяжелой для нашей страны войны?!

А мы вторую мировую войну за урок проходим! раздается несколько голосов. Да и в нашем учебнике про нее совсем мало написано.

Мне любопытно взглянуть на эту «Историю». Занятная, скажу я вам, книжка. Даже беглым взглядом можно оценить ее «достоинства». «...Большевики это кучка террористов... Они воспользовались тем, что царя не было в столице, и захватили власть...» «Западные союзные армии всей своей мощью навалились на Германию, и германские войска капитулировали...» Подобных цитат можно было бы насобирать более чем предостаточно! Советскому Союзу в этой «Истории» посвящено всего двадцать страниц! Кстати, учебник этот, как и все прочие, написан и отпечатан в Англии. Наверно, его авторам не очень-то хотелось рассказать правду о родине Великого Октября.

И в газетах, которые получает школа или которые можно купить в бомо, пишут о Советском Союзе робко. Но, видно, замбийские ребята во всем хотят разобраться. Как, например, получилось, что, несмотря на трудности и многочисленных врагов, советские люди выстояли в войне, первыми создали космический корабль, стали осваивать просторы Сибири?.. Беседа затянулась и получилась такой бурной, что я не сразу расслышал звонок. Только когда увидел на пороге учителя географии Нагендрана, понял, что пора закругляться.

Толкаясь, мальчишки окружили меня.

А вы еще расскажете о России?

А русские книги вы привезли?

И журналы?

Давайте соберемся после уроков...

С тех пор каждый день для меня был УРОКОМ.

Самый жаркий день

«Кажется, сегодня было самое пекло! Температура в тени плюс 43». Такую пометку я сделал в своем дневнике 5 октября.

Старики замбийцы говорят, что самый жаркий день ощущаешь задолго до рассвета. Среди ночи становится невыносимо душно, просыпаешься: в горле пересохло, хочется пить, но, сколько ни пей, жажда не проходит. Именно так и тянулись ночи сухого сезона. Просыпался задолго до рассвета и бежал к крану с водой. Постель будто кто-то подогревал снизу. Казалось, что именно сегодня настанет «самое пекло». Но дни шли за днями, а ртутный столбик замер на отметке 34. И вот плюс 43. Безоблачное небо. Синее-синее! Таким цветом раскрашивают на географических картах самые глубокие места Мирового океана. Солнце застыло, огромный пламенеющий диск в желтовато-сером ореоле.

В школе «ти тайм» «время чая», мальчишки бродят по дворику и спортивной площадке, теснятся под соснами. Здесь тени вроде побольше. Но сегодня ни сосны не спасают, ни водопроводная колонка.

В этот час жизнь в буше затихает. Улицы бомо и тропинки, ведущие в городок, вымирают. Автомашины и те забиваются в тень, пока чуть-чуть не схлынет жар. Идущего по дороге к бомо мужчину мальчишки воспринимают как призрак. Дело чрезвычайной важности, видно, погнало этого чудака. На мужчине темная от пота рубаха, синие брюки. На голове соломенная шляпа. Уму непостижимо, как он идет босиком по раскаленному асфальту! За спиной у мужчины корзина.

Эй, Мукула! окликает прохожего Давид Муленга. Куда по такой жаре несешься?

На базар. Рыбы немного поймал, хочу продать.

Вот дурень! Да рыбу ты везде продашь.

Э-э, качает головой Мукула. На базаре хорошую цену дадут.

Какая уж там цена лишних двадцать нгве накинут!

Для пятиклассника Давида двадцать нгве пустяк. Что там двадцать нгве, когда в кармане бренчат пять-шесть квач! Отец Муленги служит в банке, хорошо зарабатывает. Так что за лишними двадцатью нгве Давид в такую жару не пойдет.

А для Мукулы двадцать нгве деньги! Непросто наловить рыбы в это время года, но он же только рыбалкой и кормится.

Медный пояс

Наш бомо лежит у самого Медного Пояса.

В начале нынешнего века в гряде холмов, протянувшихся с севера на юг на двести километров, были обнаружены месторождения медной руды. Гряда та, будто пояс, охватывала Замбию в средней, самой узкой ее части. Отсюда и пошло название Медный Пояс.

Много примет у Медного Пояса, по которым сразу отличишь этот район от любого другого в Замбии.

Вот, например, воздух. Воздух здесь совсем не тот, что в остальных провинциях. Едкий, горький, каким и положено ему быть при таком скоплении металлургических заводов! Один мой приятель, впервые попав в Медный Пояс, сказал: «Я однажды смолил лыжи в бане, так чуть не угорел... Ваш Медный Пояс та же баня, только лыжи здесь смолят тысячи людей!»

Солвези лежит у окраины знаменитого Медного Пояса, богатейшего меднорудного района Африки. Неподалеку от городка на руднике Кансанши добывают медную руду и везут за сто двадцать километров на медеплавильные заводы. Рудник и дал начало Солвези.

И еще одна примета грузовики. Огромные двадцатитонки день и ночь снуют из карьеров на медеплавильные заводы. Ползут по дорогам Медного Пояса. Когда встретишь такой грузовик в Замбии в буше ли, на проселке или бетонной автостраде, знай: ты вступил во владения Его Величества Медного Пояса.

Мир твоему дому

Люди у нас здороваются по-разному. Одни пожимают друг другу руки, другие обходятся кивком головы, третьи вскрикивают что-то вроде «Привет!» или «Салют!», четвертые хлопают по плечу, пятые... В общем, культа из приветствия особенно не делается.

В Африке по-другому. В Африке приветствие целый ритуал. Своя процедура «здорования» чиновника с подчиненными, человека имущего с бедняком, мужчины с женщиной, старшего с детьми... Посмотришь, как здоровается замбиец, и многое о нем узнаешь.

Полдень. По обе стороны от шоссе снуют люди. Полная величественная женщина в ярко-красной читенге (Читенга хлопчатобумажная ткань, из которой замбийские женщины шьют себе нарядные блузки и платья или наматывают кусок в пять-шесть метров на бедра вместо юбки. Примеч. авт.) не спеша возвращается с базара домой. На спине посапывает подвязанный полотенцем малыш. На голове не качнется плетеная корзина с покупками. Вдруг женщина останавливается, подгибает колени и начинает прихлопывать в ладоши. На лице радостное удивление. Метрах в десяти от нее, по другую сторону шоссе, таким же манером подогнул колени худой длинноногий мужчина. В костюме, при галстуке, в шляпе. Хлопки его звонче и энергичнее, на потном лице и радость, и удивление, и почтение.

Здорова ли тетушка Эльза? спрашивает женщина, не ослабляя хлопков.

Да, здорова.

А сестра ее?

Слава богу.

А дочь сестры Маргарита?

И дочь здорова.

А муж сестры?

Здоров муж.

А брат его, тот, что в Муфулире живет?

И брат здоров. Женился недавно.

Э-э?

Корзина на голове женщины качнулась, но она ловко выравнивает ее...

Проносятся автомобили, бредут люди. Голоса, шум, гудки сливаются в басовую ноту. Но эти двое ухитряются расслышать друг друга, и никакого дела им нет до уличной суеты.

Настал черед мужчины спрашивать. Родственников у женщины оказалось тридцать! Всем им мужчина передал привет.

Хлопки как по команде слабеют. Мужчина и женщина выпрямляются.

Мир твоему дому! говорит мужчина.

И твоему дому мир! отвечает женщина.

Приветствие закончено. Всяк идет в своем направлении.

Чуть поодаль встретились два подростка. Сначала пожимают друг другу ладони, потом большие пальцы рук и снова ладони. Лица серьезные. Наверно, ребята знакомы давно, ведь пожимание большого пальца знак особого доверия к человеку...

«Нет ли работы?»

Этот вопрос я слышу каждое утро. Каждое утро в любую погоду нашу улицу обходят два босоногих подростка лет тринадцати-четырнадцати и спрашивают: «Нет ли работы?» Получив отказ, идут к другому дому, третьему... Зовут мальчишек Пит и Грег. На них лиловые шорты и футболки, рваные и застиранные. Они приходят в городок, отмахав десяток километров, и весь день бродят в поисках работы. Везет им редко. У людей с достатком постоянная прислуга, а в бедняцком хозяйстве обходятся собственными силами. От случая к случаю Питу и Грегу перепадает вскопать чей-нибудь огород, выстирать белье или выкосить траву вокруг дома.

В каждом бомо десятки таких мальчишек. За несколько квач в неделю они согласны ни любую работу. Даже на грязную и муторную, от которой откажется взрослый. В замбийских семьях по шесть-восемь детей. Как прокормить такую ораву? Хорошо, если глава семейства работает. А если нет? Если он болен, калека или безработный? Вот и приходится старшим детям подрабатывать, а иногда просто выпрашивать милостыню.

Ранним утром спешу в школу. В конце улицы во дворе мистера Бобо замечаю Пита и Грега. Пит поливает из шланга газон, Грег окапывает мотыгой деревья папайи.

Привет! киваю ребятам. Повезло?..

Да, улыбается Пит. У мистера Бобо заболел работник. Теперь неделю жить можно...

И дует вокруг себя, смешно вытягивая губы. Будто воду изо рта разбрызгивает. Примета, чтоб удачу не сглазили.

«Русские грибы»

Как-то в начале декабря по пути домой нагнал мальчишек. Они несли груду желто-зеленовато-коричневых грибов и пуляли ими друг в друга.

Маслята! Откуда у вас эти грибы? изумился я. Вот уже три месяца я в Солвези, а в голову не приходило, что маслята могут расти в Африке! Ребята переглянулись.

Так вон же, сэр... мальчишка посмелее махнул рукой. Где сосны... Там их видимо-невидимо...

Здешние сосны удивили меня еще в первый день приезда. Десятка два их росло вдоль шоссе, укрывая от солнца школьную спортивную площадку. Огромные, крепкоствольные, с длинными светло-зелеными иголками. И вот второе чудо: под соснами, оказывается, маслята водятся...

На обед несете? спросил я мальчишек.

Ребята посмотрели на меня, будто я только что превратился в крокодила. Швырнули грибы в траву и пустились наутек. Четверть часа спустя, прихватив с собой корзину и нож, я отправился к соснам... Вечерело. Шоссе оживлялось. Пешком и на велосипедах жители окрестных селений возвращались домой из города. Мужчины с работы, женщины с базара. Цепляясь за верхушки деревьев, волочили водянистые кудри тучи. Того и гляди грянет ливень сезон дождей заступил в свои права. Корзина быстро наполнилась. Не в силах унять азарт заядлого грибника, я приспособил под грибы и шляпу. Когда я обернулся, то обомлел: человек пятнадцать-двадцать кто стоял, кто сидел на обочине смотрели на меня.

«Что это они, никогда не видели, как собирают грибы?.. подумал я. А может, перестарался вон сколько нарезал... Хотя маслят столько, что с лихвой хватит на все Солвези!»

Среди ребят на спортплощадке Джозеф Мванса, ученик из моего класса. Я подозвал его и попросил разузнать, что так заинтересовало прохожих. Мванса растерянно посмотрел на корзину и шляпу.

Зачем вы собираете это?

Чтобы есть...

Если бы у меня вдруг выросли крылья и я полетел, Мванса, наверно, поразился бы меньше...

Они же ядовитые! Люди удивляются, зачем вам нужно так много ядовитых грибов. Не колдун ли вы?..

Кто тебе сказал, что грибы ядовитые? опешил я.

У нас такие не едят. И вы не ешьте, учитель. Я принесу вам съедобных грибов. Белых...

Белые это шампиньоны. В здешних низинах их столько, что косой можно косить! Я отказался и пригласил Мвансу зайти ко мне через час. Когда он пришел, я усадил его за стол и принес из кухни сковородку жареных грибов.

Сейчас отведаешь. У нас, в России...

Мванса выскочил из-за стола и подбежал к двери, готовый броситься прочь. Я придвинул сковороду и принялся уплетать грибы. Покончив с жарехой, подмигнул Джозефу:

Теперь будем ждать, выживу ли...

Через неделю на базаре в Солвези я заметил женщину, торговавшую... маслятами. Покупателей, правда, не было люди подходили лишь поглазеть на диковинку. Но женщина не унывала и настойчиво предлагала товар, весело приговаривая: «Русские грибы! Русские грибы!..»

Пытаясь выяснить секрет появления маслят на земле Солвези, я узнал, что в прошлом веке какой-то европеец-миссионер посадил здесь саженцы сосны. Привез ли он их из Европы или взрастил из семян на солвезских суглинках, никто не ведает. Если привез, может, на корешках саженцев оказались и споры «русских грибов».

До свидания, Замбия!

В любом путешествии самый горький и самый радостный день последний. Горький, потому что расстаешься с удивительным миром, который успел полюбить и оставить в нем частичку своего сердца. Радостный, потому что каждое путешествие это испытание. А разве не радость осознавать, что выдержал испытание?

Последний урок. Последние улыбки. Последние слова...

На автобусную станцию проводить меня пришел весь класс. Каждый пожимает мне ладонь, большой палец и снова ладонь. Так выражают мальчишки свою дружескую привязанность. Пожелания тонут в гуле отъезжающего автобуса. К раскрытым окнам тянутся ребячьи руки. Кто-то спохватился:

Сэр, орехов на дорогу! Мы же вам арахис несли...

В окно летят пакеты с орехами. Один, два, три...

Перед глазами качаются знакомые картины: крестьянские хижины, зеленоватые холмы, подернутые серой дымкой, вереницы бредущих с базара женщин... Все знакомо. Все привычно. Будто целую жизнь прожил в Замбии. В самолете, пока летим над территорией Замбии, вся наша группа учителей притихла. Каждый прильнул к иллюминатору. Каждый отыскивает СВОЕ место.

Там, за цепью холмов Медного Пояса, мой Солвези.

Солвези Москва

Виктор Рыбин, кандидат педагогических наук

David Beaulieu

Бухта бабочки - это магнит для ласточек, монархов и других бабочек. Он также имеет привлекательные цветы. Так почему же это вызывает споры? Узнайте о преимуществах и недостатках этого растения, прежде чем принимать решение о его росте.

Таксономия, черты растений бабочки Буша

Таксономия растений классифицирует куст бабочки как Buddleia davidii . Он часто рассматривается садоводами как многолетний цветок, но, ботанически говоря, считается кустарником.

Существует много сортов кустарника бабочек, и точные характеристики растений будут варьироваться от сорта до сорта. Растущие условия также окажут влияние на зрелый размер растения. Завод видов вырастет до 6-12 футов в высоту и имеет распространение от 4 до 15 футов, но сорта обычно остаются меньше.

Цветки на этих кустах развиваются в скоплениях на гибких метеках и могут быть фиолетовыми, розовыми, белыми или красными, и у них часто есть оранжевое горло в центре. Кустарники будут цвести на протяжении всего лета, если они умрут. Листья имеют форму копья и серовато-зеленого цвета на их нижней стороне. Это быстрорастущие кустарники с разветвляющимися ветвями.

Климат наиболее благоприятен для выращивания этого образца в зонах посадки USDA 5 до 10. Он является родным для Китая, и именно с этим фактом, что история спорного статуса завода начинается.

Это потому, что куст бабочки считается инвазивным во многих районах Соединенных Штатов.

Обратитесь к своему местному окружному округу, чтобы узнать, является ли он инвазивным, где вы живете. Если это не указано как инвазивное в вашем районе, но вы все еще обеспокоены тем, что оно может распространиться, ограничьте растение в пределах вашего сада путем головокружения, поскольку этот куст распространяется через семена. Альтернативно, выращивайте нативный кустарник в качестве заменителя.

Кустарник-бабочка особенно умеет привлекать ласточек и монархов тигра. Но этот завод нектара также привлекает колибри. Кустарник также привлечет пчел, которые будут опылять другие растения в вашем саду. К счастью, это кроличье доказательство и олень-упорный кустарник.

Уход, растущие условия, использование для растений-бабочек-бабочек

Примените саженную мульчу вокруг своих растений осенью, а затем опустите их на землю в конце зимы. Весной появляются новые побеги. Цветок бабочки цветет на новом лесу. Обрезка имеет тенденцию улучшать цветение, что дает вам стимул обрезать их. То, что вы жертвуете высотой, вы наверстаете в цветах.

Это растение для полного солнца, и ему нужна хорошо дренированная почва. Это относительно засухоустойчивый кустарник.

Даже те, кто не заботится о привлечении дикой природы, часто используют завод бабочек-бабочек для эстетических целей.Как высокий завод, это хороший выбор для заднего ряда многолетней границы. Чтобы достичь максимальной визуальной привлекательности, массовые насаждения бабочки кусты вместе. Естественная невосприимчивость растения позволяет использовать его в садах.

Противоречие: вопрос о инвазивной природе растений-бабочек Буш

Тот факт, что куст бабочки может быть инвазивным, является серьезным моментом, который требует четких, беспристрастных, рациональных дискуссий.

Мы не должны бросать все возможные аргументы в книге против него, надеясь, что все они будут придерживаться. Это не сделает наш случай более сильным. Напротив, смешивание более слабых аргументов с самым сильным аргументом только уменьшает убедительность последнего, путая воды. Итак, давайте укажем случай логически:

- Самый сильный аргумент, который нужно сделать против растущего кустарника-бабочки, заключается в том, что в некоторых регионах видовой завод определенно инвазивен. Кроме того, он может стать инвазивным даже в других регионах в будущем. Кроме того, предположительно неинвазивные стерильные сорта, такие как куст бабочки Blue Chip, не могут оказаться решением проблемы, поскольку другие растения, рекламируемые как «безопасные» стерильные сорта в прошлом, оказались разочаровывающими в этом отношении.

- Более слабый аргумент, который стал популярным, заключается в следующем: «Хотя это хороший источник нектара для бабочек, гусеницы не питаются своими листьями, поэтому это не законный пищевой завод». Это может быть правдой, насколько это возможно, но это слишком узкая перспектива. Суть этого вопроса по-прежнему остается инвазивным характером растения. Если бы оказалось, что сорт Blue Chip поистине неинвазивный, не было бы причин, по которым вы не должны его выращивать, пока вы также выращиваете «законные» пищевые растения, такие как обыкновенная молочная ( Asclepias syriaca ). В конце концов, вы можете вырасти и то, и другое.

- Вы также услышите аргумент, построенный на # 2, который запускает что-то вроде этого: «Поскольку гусеницы не едят листья, это ничего не делает для экосистемы, поэтому бесполезно, в основном, просто виноватое удовольствие». Но жизнь не стоила бы жить без виноватых удовольствий, таких как любовь к красивым картинам, поэзия, еда для гурманов и, да, растения, которые не служат никакой функции, кроме как восхищать ваши чувства. Аскетические аргументы такого рода служат лишь для того, чтобы отключить многих из нас.

Если вы активист против Buddleia , бросьте вызов мысленному эксперименту. Это включает в себя несколько вопросов для себя. Как вы ответите на вопросы, будет ли ваш основной интерес в том, чтобы остановить рост инвазивных растений или вместо этого ограничивать селекцию растений исключительно местными растениями. Ответьте на эти вопросы:

- Если бы в конечном итоге было доказано, что Blue Chip, действительно, неинвазивный сорт, вы были бы рады услышать новости?

- Не могли бы вы поприветствовать, что на арену был введен другой выбор?

- Не могли бы вы хотя бы слегка успокоиться, что теперь можете (хотя и неохотно) предложить неинвазивный куст бабочки тем, кто считает, что они абсолютно должны вырасти?

- Или вы будете раздражены тем, что дебаты только усложнились?

Было бы удобно, если бы все нашли родные альтернативы такими же прекрасными, как куст бабочки, но давайте не будем себя обманывать. Мы сталкиваемся с неудобной правдой: все вкусы разные, и некоторые люди не найдут, чтобы родные альтернативы были такими же прекрасными, как то, что они заменили. Мы можем попросить их избегать роста кустарника и, наоборот, выращивать родные растения. Но мы не должны быть высокомерными по этому поводу и самодовольно притворяться, что мы не просим садоводов согласиться на то, что в их собственных умах, плохие заменители. Важно быть честным, а не замалчивать реальность.

Родные альтернативы, другие типы

Растения, обитающие в восточной части Северной Америки, которые являются растениями-хозяевами для гусениц, включают:

- Иска киски ( Salix discolor )

- Новая Англия (ymphyotrichum novae-angliae ) Горный лавр (

- Kalmia latifolia ) Не путайте растения кустарника бабочки (

Buddleia davidii ) с бабочка-сорняк ( Asclepias tuberosa ). Сорняк бабочки - это тип молочницы и служит хозяином гусениц бабочек монархов. У него есть нектар для взрослых ласточек и черных ласточек. Оба растения иногда упоминаются просто как «завод бабочек». Они, однако, не связаны.

Buddleia davidii

Black Knight - один из самых популярных сортов кустарников-бабочек. Его глубокие пурпурные цветы настолько темны, что они почти черные.

Греческий огонь: рецепт, изобретение и история легендарного состава Химик дюпре

Греческий огонь: рецепт, изобретение и история легендарного состава Химик дюпре Толстые оладьи на кефире как у бабушки Пышные оладушки рецепт от бабушек

Толстые оладьи на кефире как у бабушки Пышные оладушки рецепт от бабушек «Апостол Произведение полиграфического искусства ХVI века

«Апостол Произведение полиграфического искусства ХVI века Рецепт: Фруктовые салаты со сливками

Рецепт: Фруктовые салаты со сливками Яркая и непредсказуемая Близнецы-Девушка: сложности характера Как узнать что женщина близнецы влюблена

Яркая и непредсказуемая Близнецы-Девушка: сложности характера Как узнать что женщина близнецы влюблена Добро пожаловать в штаты США!

Добро пожаловать в штаты США! Всероссийский ежегодный конкурс для студентов финансовых специальностей

Всероссийский ежегодный конкурс для студентов финансовых специальностей