Генерал-фельдмаршал князь А.И. Барятинский

Александр Барятинский появился на свет 14 мая 1815 года. Его отец, Иван Иванович Барятинский, являлся одним из самых состоятельных людей России того времени. Камергер, тайный советник и церемониймейстер двора Павла I, соратник Суворова и Ермолова он был весьма образованным человеком, любителем искусств и наук, одаренным музыкантом. После 1812 года Иван Иванович оставил государственную службу и поселился в селе Ивановском в Курской губернии. Здесь у него был выстроен огромный дом-дворец под названием «Марьино». По воспоминаниям очевидцев «комнаты в усадьбе Барятинского исчислялись сотнями, и каждая из них поражала коллекциями, роскошью отделки, собраньями картин знаменитых французов и итальянцев, атмосферой праздничности, художественной утонченности, открытости и одновременно высокой аристократичности». Однако главным богатством своим князь считал супругу Марию Федоровну Келлер, которая подарила ему семерых детей - четверых мальчиков и трех девочек.

Согласно сохранившимся сведениям дети были между собой очень дружны. Александр - старший сын князя и наследник его богатств - получил прекрасное домашнее образование, главным образом по части иностранных языков. Когда мальчику исполнилось десять лет, его отец, Иван Иванович Барятинский, внезапно скончался. Мария Федоровна крайне тяжело перенесла смерть супруга, однако, собрав все свои душевные силы, продолжила жить ради детей. В возрасте четырнадцати лет Александр Барятинский вместе со своим братом Владимиром был отправлен в Москву с целью «усовершенствования в науках». Согласно воспоминаниям в общении с окружающими его людьми молодой князь был вежлив, любезен и прост, однако не терпел фамильярности. После того как юноше минуло шестнадцать лет, княгиня Мария Федоровна приняла решение определить его в один из столичных университетов. Однако осуществить задуманное ей не удалось - Александр внезапно заявил о желании попробовать себя на военной службе. Напрасно родные старались отговорить юношу, напрасно мать показывала ему тщательно скрываемое доселе завещание отца, в котором черным по белому относительно Саши было записано: «Как милость прошу не делать из него ни придворного, ни военного, ни дипломата. У нас и так много куртизанов и декорированных хвастунов. Долг людей, выбранных по своему богатству и происхождению, по-настоящему служить, поддерживать государство… Мечтаю видеть сына агрономом или финансистом». Но все было тщетно, юный князь выказывал недюжинное упорство и самостоятельность, к слову, отличительные качества Александра Ивановича на протяжении всей его жизни. В конце концов, о семейном конфликте Барятинских прослышали во дворце, и сама императрица пришла на помощь молодому человеку. Благодаря поддержке Александры Федоровны юноша в самом скором времени оказался зачислен в Кавалергардский полк, а в августе 1831 поступил в санкт-петербургскую школу кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков. Любопытно, что спустя несколько месяцев в заведение это попал и молодой юнкер лейб-гвардейского полка Михаил Лермонтов. Впоследствии Барятинский и Лермонтов стали хорошими друзьями.

Поступив в столь престижное учебное заведение, кавалергардский юнкер Барятинский всецело окунулся в шумную и веселую жизнь столичной молодежи той эпохи. Высокий и статный, обаятельно красивый и голубоглазый, с вьющимися белокурыми кудрями князь производил на женщин неотразимое впечатление, и его романические похождения отодвинули интерес к учебным занятиям на задний план. Постепенно небрежность в учении переросла в небрежность на службе. В дисциплинарной полковой книге множились записи о взысканиях с молодого человека, а за самим виновником многочисленных «шалостей» прочно закрепилась репутация неисправимого повесы и кутилы. Никаких денежных сумм, щедро отпускаемых матерью, не хватало Александру Ивановичу на уплаты его бесчисленных карточных долгов. Результатом слабых успехов в науках стало то, что князь не сумел окончить школу по первому разряду и попасть в горячо любимый им Кавалергардский полк.

В 1833 году Барятинский в чине корнета поступил в Лейб-Кирасирский полк наследника цесаревича. Однако симпатии его не изменились, князь по-прежнему принимал самое активное участие в жизни кавалергардов. За участие в одной крупной проказе офицеров полка, направленной против их нового командира и наделавшей в столице много шуму, Барятинский даже был арестован и отсидел на гауптвахте воспитательного дома. В конце концов, рассказы о кутежах и романических похождениях Александра Ивановича докатились до слуха самого императора. Николай Павлович выразил большое недовольство легкомысленным поведением молодого князя, что было немедленно передано Барятинскому. В связи со сложившимися обстоятельствами Александру Ивановичу пришлось крепко задуматься над исправлением своей пошатнувшейся репутации. Колебался он, к слову, не долго, выразив категорическое желание отправиться на Кавказ, дабы принять участие в многолетней войне с горцами. Подобное решение вызвало немалые пересуды среди знакомых и родственников. Князя умоляли не рисковать собой, но все было напрасно - он уже твердо решил осуществить задуманное, говоря: «Пусть Государь знает, что ежели я умею совершать шалости, то и служить умею». Таким образом, в марте 1835 года девятнадцатилетний князь по высочайшему повелению был командирован в войска Кавказского корпуса.

Прибыв в район военных действий, Александр Иванович сразу же окунулся в совершенно иную жизнь. Уже почти два десятилетия на Кавказе шла ожесточенная война. Весь этот край стал единым фронтом, местом, где жизнь русского офицера и солдата являлась случайностью, а гибель - делом будничным. Ни за богатство, ни за фамилию на воюющем Кавказе укрыться было невозможно - все привилегии земные во внимание здесь не принимались. Владимир Соллогуб писал: «Тут прошли поколения героев, тут были битвы баснословные, тут сложилась летопись подвигов, целая русская Илиада... И много тут принесено было безвестных жертв, и много тут полегло людей, чьи заслуги и имена известны одному только Богу». Многие военные старались избежать службы в этом краю, у некоторых находящихся здесь не выдерживали нервы. Однако Барятинский оказался сделан совсем из иного теста. Попав в отряд генерала Алексея Вельяминова, Александр Иванович, точно сдирая с себя коросту столичного пустозвонства и баловства, выражал желание участвовать в самых горячих операциях. Его выносливость и храбрость удивляла даже многое повидавших бойцов. Помимо прочего князь отличался поразительным умением переносить боль. Еще в пору учебы в школе кавалерийских юнкеров была широко распространена о том, как Барятинский, услышав рассуждения Лермонтова о неспособности человека подавлять свои физические страдания, молча снял с горящей керосиновой лампы колпак и, взяв раскаленное стекло в руку, медленными шагами прошел через всю комнату и поставил ее на стол. Очевидцы этого писали: «Рука князя сожжена была почти до кости, и долго потом он страдал сильною лихорадкою и носил руку на привязи».

В одном яростном сражении, произошедшем в сентябре 1835 и закончившемся победой русских войск, Барятинский, ведя в атаку сотню спешенных казаков, был ранен в бок. Рана его оказалась очень серьезной, полковой хирург так и не сумел извлечь застрявшую глубоко в кости ружейную пулю. Князь впоследствии так и жил с ней. В течение двух суток Александр Иванович лежал в беспамятстве, находясь на грани жизни и смерти. К счастью, его богатырский организм поборол недуг, и Барятинский пошел на поправку. Для окончательного же восстановления сил ему было позволено вернуться в Санкт-Петербург.

С Кавказа Барятинский прибыл уже в чине поручика, удостоенный почетного золотого «за храбрость». В Северной столице красавец князь, опаленный огнем кавказских сражений, снова быстро вошел в моду. Петр Долгоруков писал в «Петербургских очерках»: «Александр Иванович во всех отношениях являлся блистательным женихом. Все матушки с взрослыми дочерями на сбыте в один голос пели ему различные акафисты, а в петербургском высшем свете за неопровержимую аксиому было принято: «Барятинский - блестящий молодой человек!». Однако наследник родовых богатств держался стойко, ничто не могло его заставить забыть картины воюющего Кавказа и своих товарищей по оружию. В 1836, окончательно поправившись, Александр Иванович получил назначение состоять при наследнике цесаревиче Александре. Три последующих года, проведенные в путешествиях по Западной Европе, чрезвычайно сблизили молодых людей, положив начало их крепкой дружбе. Посещая различные европейские земли, Барятинский старательно восполнял пробелы своего образования - выслушивал в знаменитых университетах длинные лекции, знакомился с выдающимися учеными, писателями, общественными и политическими деятелями. Вернувшись из-за границы, князь жил в Санкт-Петербурге, занимаясь приведением в порядок своих денежных дел. Основным его увлечением в те годы стали царскосельские скачки, для участия в которых он приобретал дорогих лошадей. Служебное продвижение Барятинского также шло быстро - в 1839 он стал адъютантом цесаревича, а к 1845 дорос до чина полковника. Перед ним открывалась блестящее и спокойное будущее, однако Александр Иванович чувствовал иное призвание и весной 1845 выбил себе новую командировку на Кавказ.

Полковник Барятинский возглавил третий батальон Кабардинского полка и вместе с ним принял участие в печально известной Даргинской операции, организованной русским командованием в конце мая 1845 с целью сломить сопротивление войск Шамиля у селения Дарго. Занятие аулов Анди, Гогатль и Теренгульской позиции, битва на Андийских высотах, сражение на высотах за рекой Годор, штурм аула Дарго, многодневный бой в ходе отступления через Ичкерийский лес - везде привелось отличиться Александру Ивановичу. Во время захвата Андийских высот, когда русские войска приступом брали укрепления горцев, Барятинский, проявив в очередной раз чудеса доблести, был тяжело ранен - пуля навылет пробила голень правой ноги. Несмотря на это, Александр Иванович остался в строю. По окончании похода главнокомандующий русскими войсками граф Воронцов представил князя к Георгию четвертой степени, записав: «Князя Барятинского в полной мере считаю достойным ордена… Он шел впереди храбрейших, подавая всем пример мужества и неустрашимости…».

В связи с полученным ранением ноги Александр Иванович вновь был вынужден расстаться с Кавказом. Согласно воспоминаниям родственников вид возвратившегося домой князя потряс их до глубины души - Барятинский состриг свои известные блондинистые кудри, отпустил тупые бакенбарды, а на его посуровевшем и серьезном лице пролегли глубокие морщины. Передвигался он, опираясь на палку. В светских гостиных князь отныне не появлялся, а люди, их наводнявшие, стали ему совершенно неинтересны. Недолго пробыв в Санкт-Петербурге, он выехал за границу. Однако Барятинскому, очевидно, было на роду написано все время воевать. Узнав о том, что Александр Иванович следует через Варшаву, выдающийся русский полководец, наместник Польши Иван Паскевич предложил ему принять участие в военных действиях по подавлению очередного мятежа. Разумеется, князь дал согласие. Во главе отряда, состоящего из пятисот казаков, Барятинский в феврале 1846 разбил превосходящих численностью повстанцев и «с отличною ревностью, мужеством и деятельностью преследовал их войско, отбросив оное в прусские границы». За этот подвиг Александр Иванович был удостоен ордена Святой Анны второй степени.

В феврале 1847 Барятинский был назначен командиром Кабардинского полка и одновременно произведен в звание флигель-адъютанта. За три года руководства этим знаменитым полком Александр Иванович проявил себя начальником строгим, и даже беспощадным в требованиях дисциплины, однако заботливым о своих подчиненных, вникающим во все хозяйственные мелочи. За счет собственных средств Барятинский приобрел во Франции современные по тому времени двуствольные штуцеры и вооружил ими охотников полка. Это оружие давало его солдатам весомые преимущества перед горцами, не случайно часть кабардинцев-охотников считалась на Кавказе самой лучшей. Вместе с исполнением служебных дел Александр Иванович внимательно изучал страну и знакомился с посвященной Кавказу литературой. Со временем эти кабинетные занятия делались все упорнее и продолжительнее. По указаниям Барятинского в Хасавюрт была перенесена штаб-квартира полка, что имело важное стратегическое значение, а также изменена дислокация войск на Кумыкской плоскости и выбрано новое, более удобное место для строительства моста через реку Терек. Из боевых подвигов князя за это время, прежде всего, необходимо отметить успешную атаку укрепленного лагеря горцев у реки Кара-Койсу и сражение при поселении Зандак, где князь успешно отвлек внимание неприятеля от основных сил русских. В ноябре и декабре 1847 Александр Иванович провел ряд успешных атак на шамилевские аулы, за что был удостоен ордена Святого Владимира третьей степени. А летом 1848, отличившись в бою при Гергебиле, он был произведен в генерал-майоры и назначен в императорскую свиту.

К сожалению, неумеренные годы юности начали сказываться на здоровье Александра Ивановича. Сначала это были легкие, но затем все более усиливающиеся приступы подагры. Испытывая жестокие боли, князь был вынужден ходатайствовать об отпуске, который был ему разрешен осенью 1848. К тому времени российский император абсолютно неожиданно для самого Барятинского принял решение «облагодетельствовать» его, а именно женить на выбранной им невесте из семейства Столыпиных. Когда Александр Иванович добрался до Тулы, там его уже поджидал с новостями родной брат Владимир. Ссылаясь на открывшуюся болезнь, Барятинский остался в городе, а когда данный ему отпуск подошел к концу, известил императора о том, что возвращается в свою часть. Разгневанный Николай Павлович отправил вслед ослушнику гонца с уведомлением о продлении отпуска. Александра Ивановича царский посланец догнал в Ставропольской губернии, однако князь заявил ему, что считает нецелесообразным поворачивать обратно, находясь возле места своей службы. Однако и император не желал отказываться от задуманного, и перепуганная княгиня Мария Федоровна писала сыну письма с просьбами вернуться и выполнить волю царя. В Северной столице Барятинский появился лишь в конце 1849. Спустя двое суток после приезда он, нагрузив сани подарками, отправился поздравлять семью брата Владимира. В его доме Александр Иванович вместе с остальными гостинцами оставил конверт из плотной бумаги. На следующий день весь город обсуждал ошеломляющие подробности его содержимого. Там лежали документы на право владения богатейшим наследством Александра Ивановича, полученного им в качестве старшего сына от отца. Князь добровольно отказался от всего недвижимого и движимого имущества, включая бесценный Марьинский дворец. Себе князь оговорил лишь сто тысяч рублей и ежегодную ренту в семь тысяч. Само собой, дело с женитьбой мгновенно расстроилось. Барятинский, оставшись верным семейному девизу «Бог и честь», не без основания гордился своим поступком, говоря знакомым в минуты откровения: «Я и самому государю не поддался».

Полное служебное бездействие вместе с неизвестностью того, что его ожидает в будущем, тяготили князя. Наконец, весной 1850 военный министр по высочайшему повелению попросил Александра Ивановича выбрать себе один из двух корпусов - Новгородский или Кавказский. Барятинский, само собой, предпочел вернуться на старое место службы, и в конце мая этого же года получил приказ сопровождать наследника цесаревича, отправлявшегося в поездку по Кавказу. Уже в конце 1850 Александр Иванович возглавил Кавказскую резервную гренадерскую бригаду, а весной следующего года стал командиром двадцатой пехотной дивизии и одновременно исправляющим должность начальника левого фланга Кавказской линии. До 1853 Барятинский оставался в Чечне, ставшей главной ареной деятельности Шамиля, «систематически и настойчиво подчиняя ее русскому владычеству». В течение зимы 1850-1851 годов все усилия русских войск были сосредоточены на уничтожении Шалинского окопа, устроенного непокорным имамом, что и было сделано благодаря успешному обходному маневру войск Барятинского. Кроме того князю удалось нанести горцам сокрушительное поражение при речке Басс, захватив там множество лошадей и оружия. Последовавшие за тем летние и зимние экспедиции 1851-1852 годов на территории Большой Чечни дали русской армии возможность впервые после возмущения горцев преодолеть ее вдоль от укреплений у села Воздвиженское до крепости Куринской. Особенно удачным был разгром войск имама неподалеку от Чертугаевской переправы. Не меньшего успеха князь достиг и в южных областях Чечни, а также со стороны Кумыкской плоскости, где из-за крутых берегов Мичика продвижение войск шло крайне медленно и трудно. В зиму 1852-1853 годов русские войска прочно обосновались на Хоби-Шавдонских высотах, проложили через Каякальский хребет удобную дорогу, а через реку Мичик организовали постоянную переправу.

Постепенно начинала вырисовываться особая тактика действий Александра Ивановича, позволявшая разрешать сложнейшие задачи с наименьшими потерями. Ее особенности заключались в постоянном применении скрытых обходных маневров и налаженной системы собирания информации о планах Шамиля с помощью лазутчиков. Еще одной важной деталью было то, что в отличие от большинства столичных сановников Александр Иванович хорошо понимал - одной лишь военной силой замирить Кавказ не получится, и поэтому немало сил он прилагал на административно-хозяйственное преобразование края. На захваченных территориях прокладывались просеки и дороги, открывающие войскам простор для маневров между опорными крепостями, а в поддержку центральной администрации на местах организовывались органы военно-народного управления, учитывающие традиций горских народов. Новым словом стала тесная координация действий милиции и различных войсковых подразделений. Хасавюрт, где размещался Кабардинский полк, быстро разросся, притягивая к себе всех недовольных действиями Шамиля.

В январе 1853 Александр Иванович стал генерал-адъютантом, а летом того же года был утвержден в должности начштаба Кавказского корпуса. Это повышение открывало для полководца широчайшие возможности по претворению в жизнь его стратегических замыслов. Однако внезапно вспыхнувшая Крымская война временно ограничила действия русских войск на Кавказе, роль которых в период с 1853 по 1856 годы сводилась к сохранению всего достигнутого в предшествующий период. И результаты эти были крайне важны, поскольку горцы, подстрекаемые французами, англичанами и турками, проявили необычную воинственность, причиняя русским бойцам немало беспокойств. А в октябре 1853 Барятинский был командирован в Александропольский отряд князя Бебутова, действующий на турецкой границе. В блистательном бою при селении Кюрюк-Дара в июле 1854, когда восемнадцатитысячный русский отряд разгромил наголову сорокотысячную (по иным подсчетам шестидесятитысячную) турецкую армию, князю в очередной раз выпало проявить свой выдающийся стратегический дар. За победу в этом сражении, решившим судьбу всей кампании в Закавказье, ему был пожалован орден Святого Георгия третьей степени.

В конце 1855 Александру Ивановичу было поручено временное руководство войсками, размещенными в городе Николаеве и его окрестностях, а летом 1856 он стал командующим всем отдельным Кавказским корпусом. Немногим позднее князя произвели в генералы от инфантерии и назначили наместником его императорского величества на Кавказе. После вступления в должность он по-суворовски лаконично объявил своим подчиненным: «Воины Кавказа! Глядя на вас, дивясь вам, я вырос и возмужал. От вас, ради вас осчастливлен я назначением и трудиться буду, дабы оправдать подобное счастье, милость и великую честь». К слову, будь жив Николай I, Александр Иванович, несмотря ни на какие заслуги, никогда бы не стал на Кавказе первым лицом. Однако новый царь Александр II просто не представлял на эту роль более подходящую кандидатуру.

Александр Иванович прекрасно понимал, что затяжное и кровавое противостояние на юге страны требует завершения, и, разумеется, завершения победного. Отныне главная задача русских войск заключалась в том, чтобы быстро и с минимальными потерями усмирить Кавказ, а также нейтрализовать посягательства на эти земли англичан, персов и турок. Барятинский отдал преимущество мощной наступательной тактике. Каждая военная операция обсуждалась и разрабатывалась до мельчайших деталей. Князь презирал якобы победные налеты на врага, не дававших русским войскам никаких весомых стратегических результатов, однако приносивших немалые бессмысленные потери. С местными жителями Александр Иванович вел себя как опытный и дальновидный дипломат - стараясь не оскорблять национальные чувства горцев, он регулярно помогал населению продовольствием, медикаментами и даже деньгами. Современник писал: «Шамиля всегда сопровождал палач, Барятинского же - казначей, тут же награждавший отличившихся драгоценными камнями и золотом».

В результате сочетания дипломатических и силовых средств давления на противника к концу лета 1858 года русским войскам удалось подчинить себе всю равнинную Чечню, а Шамиль с остатками оставшихся ему верными войск был отброшен в Дагестан. Вскоре на подконтрольные им земли были предприняты массированные наступления, и в августе 1859 у дагестанского поселения Гуниб был разыгран завершающий акт затянувшейся драмы под названием «Кавказская война». Скала, на которой было расположено село, представляла собой природную крепость, укрепленную к тому же по всем правилам фортификации. Однако четыреста человек, которые остались у имама, конечно же, не могли сдержать значительно превосходящие по численности царские войска, а помощи им к тому времени ждать было неоткуда. Барятинский стянул к последнему оплоту Шамиля войско в шестнадцать тысяч человек при восемнадцати орудиях, окружив гору плотным кольцом. Александр Иванович сам встал во главе военных сил и лично командовал наступлением. 18 августа главнокомандующий отправил Шамилю предложение сдаться, пообещав отпустить его вместе с теми, кого он сам захочет с собой взять. Однако имам не поверил в искренность русского военачальника, заявив ему с вызовом: «У меня еще есть в руке шашка - подойди и возьми ее!». После неудачных переговоров рано утром 25 числа начался штурм аула. В самом разгаре сражения, когда врагов осталось не более нескольких десятков, огонь русских неожиданно прекратился - Александр Иванович вновь предложил противнику почетную сдачу. Шамиль по-прежнему был уверен в коварстве «неверных», однако отказ его сыновей от продолжения сопротивления, а также уговоры ближайших соратников не подвергать гибели детей и женщин сломили старого человека. А то, что случилось потом, не влезало ни в какие представления имама о своем противнике - к огромному изумлению Шамиля ему были явлены почести, соответствующие главе побежденного государства. Барятинский сдержал свое обещание - пред самим государем он ходатайствовал о том, чтобы жизнь Шамиля была материально обеспечена и соответствовала положению, которое имам некогда занимал. Император пошел ему на встречу, Шамиль с семьей поселился в Калуге и еще много лет писал своему бывшему врагу восторженные письма.

Потери русских в результате тщательно подготовленного штурма составили всего двадцать два человека убитыми, а пленение Шамиля стало концом организованного сопротивления на Кавказе. Таким образом, у Барятинского вышло усмирить непокорный край всего за три года. Александр II щедро наградил как сподвижников полководца Милютина и Евдокимова, так и его самого - к ордену Святого Георгия второй степени за победы в Дагестане добавился орден Святого Андрея Первозванного. Кроме того за пленение Шамиля сорокачетырехлетний князь получил высшее воинское звание - генерал-фельдмаршала. Войска встретили ликованием, считая ее не без оснований «наградой всему Кавказу». После этого Барятинский продолжил заниматься хозяйственными и военно-административными преобразованиями края и успел сделать немало. Из бывших Линейного и Черноморского казачьих войск были организованы Терское и Кубанское войска, создана Дагестанская постоянная милиция и Дагестанский конно-иррегулярный полк. На Кубани была заложена группа станиц и укреплений, открылись Константиновская и Сухумская морские станции, основаны новые военные училища, а на картах Российской империи возникла Бакинская губерния. Многие мосты и перевалы, сооруженные под командованием Барятинского на Кавказе, служат и до сих пор.

Активная деятельность по управлению краем расстроила здоровье выдающегося полководца, положив конец его блестящей карьере. Уже последние экспедиции, совершенные в 1859 году, он вынес с огромным трудом. По свидетельствам близких к фельдмаршалу людей, Александру Ивановичу приходилось прикладывать неимоверные усилия своей железной воли, дабы не показывать окружающим, насколько велики его страдания. Участившиеся приступы подагры вынудили князя злоупотреблять прописанными ему лекарствами, что в свою очередь привело к обморокам, страшным болям в желудке и в костях рук и ног. Полная потеря сил побудила фельдмаршала после представления императору отчета об управлении вверенными ему землями за 1857-1859 годы отправиться в апреле 1860 в долгий заграничный отпуск. В отсутствии Барятинского действия русских войск по замирению-заселению Западного Кавказа продолжались в соответствии с оставленными им инструкциями, так что к окончанию 1862 года весь Закубанский край от горцев был очищен и подготовлен к основанию казачьих станиц.

Состояние же здоровья Александра Ивановича все ухудшалось. Вследствие этого князь отправил царю прошению об освобождении его от должности наместника, указывая преемника в лице князя Михаила Николаевича. В декабре 1862 император удовлетворил его просьбу, написав: «Подвиги отважной Кавказской армии под вашим предводительством и обустройство Кавказского края в период вашего управления навсегда останутся в памяти потомков». Выйдя в отставку, Александр Иванович поселился в своем имении, расположенном в Варшавской губернии, и почти десять лет оставался в тени. Известно лишь, что он вел активную переписку с императором, сообщая тому о своем здоровье и выражая взгляды по различным вопросам внешней политики. Стоит отметить, что в год своего увольнения со службы Барятинский, наконец, женился на давно и горячо любимой им женщине - Елизавете Дмитриевне Орбелиани. С этим браком связывается множество любопытных романтических историй, вызвавших в свое время множество толков. Вот, например, что писал об этом известный политический деятель Сергей Витте: «...Среди адъютантов Барятинского был полковник Давыдов, женатый на княжне Орбелиани. Княжна имела довольно обыденную фигуру, была невысокого роста, однако с лицом очень выразительным, кавказского типа... Александр Ивановича начал ухаживать за ней. Никто и не подумал, что это кончиться чем-нибудь серьезным. В действительности же ухаживание окончилось тем, что Барятинский, уехав в один прекрасный день с Кавказа, до известной степени похитил у своего адъютанта жену». Так это было на самом деле или нет, доподлинно неизвестно, однако с Елизаветой Дмитриевной в ладу и согласии Барятинский прожил всю свою оставшуюся жизнь.

В 1868 Александр Иванович, почувствовавший себя значительно лучше, вернулся в Россию и поселился в своей усадьбе «Деревеньки» в Курской губернии. Здесь он принялся активно изучать положение крестьян и их быт. Результатом этого исследования явился доклад, посланный министру внутренних дел Александру Тимашеву, в котором князь негативно отнесся к общинному землевладению, отдав выбор подворной системе, ограждающей, по его мнению, принцип собственности. В 1871 году фельдмаршал был назначен шефом второго стрелкового батальона, а в 1877 - когда началась очередная русско-турецкая война - рассматривалось предложение о назначении кавказского героя во главе русского войска, но это в связи с его здоровьем не было осуществлено. Тем не менее, по окончании войны Александр Иванович, будучи весьма раздосадован итогами Берлинского конгресса, унижавшими Россию, уже сам, прибыв в Санкт-Петербург, предложил государю помощь. Лето 1878 князь провел в Зимнем дворце, занимаясь составлением плана предполагаемых военных действий против Англии и Австрии, однако все вопросы тогда разрешились мирно. Обострение старой болезни потребовало нового путешествия Барятинского за рубеж. В начале февраля 1879 его состояние сильно ухудшилось, и князь уже практически не вставал постели. Живительный женевский воздух не принес ему желанного облегчения, и жизнь полководца быстро угасала. Несмотря на ясное сознание, работать Александр Иванович из-за мучительных приступов боли не мог. По отзывам близких людей, в минуты облегчения князь справлялся о здоровье государя и с тревогой рассуждал, что станет после его кончины с женой. Тем не менее, при общении с ней он, не желая расстраивать, не показывал своих страданий и старался оставаться спокойным. Последний день жизни Барятинского был ужасен. После очередного обморока Александр Иванович внезапно, напрягши все силы, встал на ноги и произнес: «Если умирать, то на ногах!». Вечером 9 марта 1879 князь скончался. Тело выдающегося полководца согласно его завещанию было перевезено из Женевы в Россию и помещено в родовом склепе в селе Ивановском в Курской губернии. На похоронах Александра Барятинского присутствовал наследник цесаревич Александр Александрович, а также прибывшие с Кавказа депутации от кабардинского полка и горцев. Три дня Российская армия носила траур по фельдмаршалу «в честь памяти к заслугам доблестным его отечеству и престолу».

По материалам книги А.Л. Зиссермана «Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский» и сайта http://www.vokrugsveta.ru.

Ctrl Enter

Заметили ошЫ бку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Из древнейшего рода князей Барятинских, ведущего свою родословную от Рюриковичей, потомок Михаила Черниговского, давших России многих государственных, военных и иных деятелей. Но именно старший сын Ивана Ивановича Барятинского -Александр Иванович (1815- 1879 годы жизни), единственный, среди них стал выдающимся военачальником, дослужившимся до звания фельдмаршала и прославившимся ратными делами. Заслуги его перед Россией общепризнанны.

Правда, в молодости высокий, красивый, статный и остроумный князь слыл и картежником, и повесой, и любителем женщин, которые отвечали ему полной взаимностью. Иногда озорства заводили его слишком далеко. Однажды, где-то в середине 30-х годов, сам Александр Сергеевич Пушкин со своим приятелем Сергеем Александровичем Соболевским выручали "заигравшегося" поручика лейб гвардии Кирасирского полка от больших неприятностей, которые могли навредить его служебной карьере - и уж тогда не знаю, стал бы он фельдмаршалом или нет?! Пушкин и Соболевский обошли его взаимодавцев и уговорили их не губить молодого привлекательного офицера, и им удалось замять назревавшийся скандал.

Александру Ивановичу вообще везло на знакомство с литературными знаменитостями. Так, он был близким товарищем Лермонтова по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Посещал дом Карамзина, где вращался в высшем литературном свете Петербурга. Был принят в самых блестящих литературно-музыкальных салонах столицы, собрал великолепную библиотеку.

И во дворце был своим человеком. В 1836-45 годах состоял при наследнике престола Александре Николаевиче, будущем императором Александром II, близко подружился с ним, что, естественно, также способствовало его быстрому продвижению по служебной лестнице. Словом, удачливым был во всех отношениях.

Но был и отличным офицером, храбрым, смелым, обладающим и волею, и непреклонностью. С 1845 года служил на Кавказе, командовал полком, бригадой, дивизией. Назначается начальником Главного штаба войск на Кавказе. Участвовал в Крымской войне и за проявленную воинскую умелость получил орден Св. Георгия 3-й степени. В 1857 году Александр Иванович - главнокомандущий всем Кавказским корпусом и наместник царя на Кавказе. В течение трех лет, сломив сопротивление войск Шамиля, а его самого взял в плен, за что удостоился ордена Св. Георгия 2-й степени. Дослужился до звания фельдмаршала, стал кавалером почти всех высших наград Российской империи. В 1862 году вышел в отставку и определен членом Государственного Совета.

В Марьино самозабвенно почитали Александра Ивановича. В честь его побед перед дворцом, на берегу пруда, был воздвигнут памятник "Орел". Перед фельдмаршалом трепетали его братья, подчас заслуженные генералы, и сестры. Даже властная Мария Федоровна побаивалась сына. Без предварительного разрешения никто из близких родственников не мог входить в его комнаты. Бывало, что такого разрешения они и не получали.

А с недавним врагом - Шамилем его связывали уважительные, дружеские отношения. Плененный им вождь непокорных горцев, некогда гордый и самовластный, живет в Калуге и шлет фельдмаршалу письма, свидетельствуя свое нижайшее почтение. Как о милости, просит о свидании. Приезжает в Марьино. Принимается очень радушно. В честь его посещения здесь установлен памятный знак.

Александр Иванович, требующий от всех беспрекословного повиновения с возрастом уже с трудом сходился с людьми, а старых соратников становилось все меньше и меньше. Но до конца жизни его связывали уважительные отношения с человеком сугубо штатским, притом моложе его почти на двадцать лет, с человеком, которого он отличал и которому был благорасположен. Это был немецкий художник Теодор Горшельт (1829-1871 годы жизни).

О нем стоит сказать подробнее, ибо только он оставил в своем творчестве Кавказскую войну и подвиги Русской армии, чем вошел в историю русского батального искусства. Он создал большой "Кавказский военный цикл" - из картин, акварелей и рисунков, и в широте, полноте и качестве этой темы никто из русских художников не может с ним сравняться. И главные его кавказские правоведения были собраны в Марьино: здесь как бы образовав единственный в своем роде его музей. Ныне эти картины и рисунки украшают собрания десятков музеев России. Но мало кто знает, даже из специалистов, кто же такой Горшельт и чем он прославил РОССИЮ. Заслуги его перед нашей страной и нашей армией еще не оценены.

Теодор Горшельт, которого в России уважительно именовали Федором Федоровичем - так он вошел и в нашу литературу,- родился в Мюнхене. Здесь же учился в Академии художеств, а затем у известного баталиста А. Адана. Любил путешествовать. Притом выбирал беспокойные, опасные для поездок страны. Побывал в Алжире, создав живописную алжирскую серию. Но мечтал побывать и на Кавказе. Даже написал картину на "кавказский" сюжет, вероятно на основе какого-то иллюстративного материала. Но она была полнейшей фантазией, ничего общего не имеющей с реальностью.

Наконец, в 1858 году, на деньги, полученные от продажи картин "алжирской" серии и с солидными рекомендательными письмами от русского посланника в Мюнхене графа фон Северина и известного в России художника А. И. Коцебу он прибыл в Тифлис и представил их главнокомандующему князю Барятинскому. Генералу понравился молодой, энергичный и жизнерадостный немец, и он определил его волонтером при своем штабе. Горшельт сразу показал себя не только прекрасным рисовальщиком, умеющим делать зарисовки в самых трудных военных обстоятельствах, но и храбрым человеком. Он наравне с русскими солдатами принимал участие в сражениях и весьма в них отличился. Он удостаивается высокими воинскими наградами - Орденами Св. Станислава 111-й степени с мечами. Св. Анны 111-й степени также с мечами и Крестом в честь победоносного завершения Кавказской войны. Большая честь для штатского человека, тем более иностранца. Горшельт очень этим гордился. А "по высочайшей воле" он назначается академиком батальной живописи Петербургской Академии художеств.

В 1862 году он приглашен в свиту императора Александра II во время его поездки по Кавказу, о чем написал большую картину со множеством портретных лиц. Позже, в составе свиты Альбрехта Прусского, побывал в Баку и на Каспии. В 1863 году, всячески обласканный в России, он возвращается в Мюнхен и создает множество рисунков на кавказские темы. Принимает участие как художник во франко-прусской войне, в том числе в сражении под Страсбургом. Скоропостижно умирает 3 апреля 1871 года от дифтерита.

Теодор Горшельт увековечил свое имя только произведениями, посвященными Русской армии и русскому солдату - этим и вошел в историю русского искусства... Горшельт "глубоко понял,- писал известный критик А. Пряхов,- и воспроизвел тип простого русского солдата, тип этих атомов, из которых и в конце концов складывается батальная слава России, особенности и достоинства, которые прямо коренятся в нашем национальном характере".

"Пленный Шамиль перед главнокомандующим князем А. И. Барятинским

25 августа 1859 года" Т. Горшельт 1863 г.

Теодор Горшельт создал много картин, акварелей и рисунков, посвященных Кавказской войне. Наиболее известны - "Штурм укреплений Гуниба", "Пленный Шамиль перед главнокомандующим князем А. И. Барятинским 25 августа 1859 года", "Горец на краю обрыва", "Горец с белой лошадью". "Русская артиллерия на Чечне", "Возвращение казаков с пленными", "Рынок в Тифлисе", "Русский передовой пост", "Переправа через реку", "Гнедая лошадь А. И. Барятинского",- Александр Иванович был страстным "лошадником".

Уже после смерти художника были изданы в Петербурге в 1886-1896 годах 6 выпусков с рисунками "Кавказского похода". Кстати, издание было осуществлено на средства великого князя Георгия Михайловича, покровительствующего творчеству Горшельта, а тираж альбома был куплен Александром III и подарен Петербургской Академии художеств. Горшельт обладал и незаурядным литературным талантом - его "Записки из дневника" публиковались в нескольких номерах журнала "Пчела" за 1877 год. Его портрет в офорте исполнил художник Л. Е. Дмитриев-Кавказский.

Кавказские произведения Горшельта принесли ему европейскую известность. Несколько его кавказских работ экспонировались в 1869 году на Всемирной художественной выставке в Мюнхене и были отмечены Золотой медалью. Но главную свою награду - Большую Золотую медаль он получил в 1867 году на Международной художественной выставке в Париже - за картину "Штурм укреплений Гуниба". Теперь это полотно находится в Курском краеведческом музее. Она сильно пострадала во время Великой Отечественной войны, но в 1951 году была отреставрирована прекрасным художником и реставратором А. Д. Кориным.

Теодор Горшельт был хорошо знаком и с родственниками Александра Ивановича. Даже выполнял их заказы.

Так, по просьбе Владимира Ивановича Барятинского он написал главные свои картины "Штурм укреплений Гуниба" и "Пленный Шамиль перед главнокомандующим князем А. И. Барятинским 25 августа 1859 года". Очевидно бывал он и в Марьино, сделал несколько рисунков, но нынешнее их местонахождение мне неизвестно.

Теодор Горшельт дружил с В. В. Верещагиным. В 1871 году Василий Васильевич приехал в Мюнхен, чтобы найти здесь хорошую мастерскую для работы над своей Туркестанской серией картин. И Горшельт предоставил ему свою большую и просторную мастерскую. Верещагин очень сблизился с Горшельтом. Их объединяло прежде всего общее понимание задач и принципов реалистического искусства. Сближало их, конечно, и то, что они участвовали в войнах, и свое искусство посвятили Русской армии, русскому солдату. Верещагин восхищался его высоким профессионализмом, писал: "Его рисунок, вкус, вся его натура и темперамент... были истинно художественными".

Еще вспоминает, "что в последний мой приход к Горшельту он нервно просил сказать правду: "Не яичница ли это?" - рисунок акварелью баварского солдата под Страсбургом ранним утром. "Правду скажите, пожалуйства, правду!" - приставал он". Со своей стороны я еще прежде приставал к нему с просьбой правды о том, сколько времени он работал с некоторыми своими рисунками. "Только говорите правду,- просил я его,- художники всегда подвирают, уменьшают, чтобы казаться гениальными и работающими легко". Он подумал и сказал: "Этот рисунок я делал 7 дней, то есть 7 дней приходил на то же место". Ну вот спасибо,- ответил я ему,- а то эти обыкновенные ответы "полчаса", два часа и проч. приводят меня в отчаяние. Я так тихо рисую, мне все так трудно дается, что я принужден считать себя каким-то тупицею сравнительно с другими, уверяющими, что труднейшие наброски они делают в 1-2 часа. Я употребляю на все громадный труд, только скрываю его!" "Может быть, за эту откровенность Горшельт и был потом очень откровенен со мной".

К сожалению, эти дружеские отношения оборвались скоропостижной смертью Горшельта, о чем Верещагин очень горевал.

Ефграф КОНЧИН. "Марьино". Август восемнадцатого". Курск. 2001 г.

В богатой войнами русской истории было много полководцев, чьи деяния во славу России достойны благодарной памяти потомков. Но этой памяти хватает далеко не на всех. Даже когда дело касается Великой Отечественной войны, россияне способны назвать в лучшем случае 5-7 имён советских полководцев. Что уж говорить о событиях XIX века, из которых наши соотечественники твёрдо помнят лишь фельдмаршала Кутузова ?

Александр Иванович Барятинский как раз из числа тех военачальников, имена которых широкой публике ничего не говорят. А ведь именно ему удалось решить одну из сложнейших военно-политических задач в русской истории, победоносно завершив растянувшуюся на несколько десятилетий Кавказскую войну.

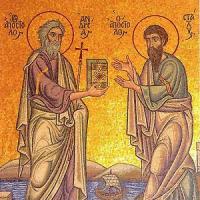

Древний княжеский род Барятинских происходил от черниговский князей. Предок Александра Барятинского, князь Михаил Черниговский , находясь в ставке у Батыя , отказался поклониться языческим идолам, за что был казнён. За верность православной вере Михаил Черниговский был впоследствии канонизирован.

Александр Барятинский пошёл в великого предка — он готов был отстаивать то, во что верил, невзирая ни на гнев сильных мира сего, ни на угрозу собственной жизни.

Императорский «блат»

Он родился 14 мая 1815 года в семье князя Ивана Ивановича Барятинского, военного и дипломата , одного из самых состоятельных людей в России, владельца множества имений и 35 тысяч крепостных душ. Саша, старший сын Ивана Барятинского, родился в Льговском уезде Курской губернии, где его отец выстроил огромную усадьбу-дворец, слава о которой гремела по всей России.

Князь Иван Барятинский не хотел для сына ни военной, ни придворной карьеры, собираясь сделать из него финансиста или агронома. Для воспитания Саши были наняты английские педагоги, он получал лучшее домашнее образование, которое было возможно на тот момент, а с восьми лет отец начал учить его пахать землю, для чего князь приобрёл сыну маленький плуг.

Жизнь Саши коренным образом изменилась в 10 лет, когда умер отец. Мать, оставшаяся с семью детьми на руках, уже не могла поддерживать прежние намерения покойного мужа в воспитании первенца. В 14 лет Александра отправили в московский пансион, а после переезда в 1831 году он решает наперекор мечтам отца всё-таки стать военным.

Родные не одобряли намерений Александра, но он получил поддержку от императорской четы. Николай I и его жена Александра Фёдоровна , тепло относившиеся к отцу Александра, посодействовали поступлению отпрыска знатного рода в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров с зачислением юнкером в Кавалергардский полк.

Приятель Лермонтова покушался на честь дочери Николая I

Не исключено, что вскоре император пожалел об оказанной молодому князю Барятинскому милости. Во время обучения Александр был участником всех мыслимых и немыслимых кутежей и хулиганских проделок. Особенно часто князь Барятинский веселился в компании своего закадычного друга, который был на год старше. Друга звали Михаил Лермонтов .

Поэт запечатлел образ друга Саши в поэме «Гошпиталь», выведя его под именем «князь Б-й». О проделках «князя Б-го» говорил весь Петербург. Говорили даже о том, что любвеобильный юноша положил глаз на дочь императора, великую княжну Марию Николаевну .

Терпение императора лопнуло после того, как Александр Барятинский с друзьями устроил переполох на народных гуляниях в столице — в разгар празднеств на Неве в строй нарядных судёнышек врезался странный чёрный челн с чёрным же гробом на борту.

После этого заплыва император лично «выписал» молодому князю пять месяцев ареста, после чего Александра Барятинского отправили перевоспитываться на Кавказ в Кабардинский егерский полк действующей армии.

Адъютант цесаревича, друг Дантеса

Кутила и дамский угодник на Кавказе продемонстрировал удаль совсем иного рода — он отличился в боях, был ранен, зарекомендовал себя с наилучшей стороны и по возвращении в Петербург был награждён золотой саблей с надписью «За храбрость».

Николай I настолько остался доволен переменой, произошедшей в молодом князе, что назначил его состоять при наследнике престола цесаревиче Александре, будущем императоре Александре II .

Место при цесаревиче было, возможно, наиболее перспективным в империи, с точки зрения карьеры, тем более что два Саши быстро сдружились. Но князь Барятинский, однажды побывав на Кавказе, влюбился в этот край и мечтал отправиться туда вновь.

Во время пребывания при персоне цесаревича судьба князя Барятинского вновь пересеклась с историей русской поэзии. Дело в том, что близким другом князя оказался не кто иной, как Жорж Дантес. И когда после роковой дуэли Россия оплакивала великого поэта, Барятинский слал письма утешения и поддержки Дантесу, сидевшему на гауптвахте. Эту дружбу поклонники Пушкина много раз припоминали князю Барятинскому.

В 1845 году 30-летний Александр Барятинский, в качестве адъютанта цесаревича дослужившийся до чина полковника, по высочайшему повелению отправляется на Кавказ, где дела русской армии в ту пору шли неважно.

Я на тебе никогда не женюсь...

Возглавив 3-й батальон Кабардинского егерского полка, он участвует в Даргинском походе.

13 июня 1845 при поражении войск Шамиля близ селений Гогатль и Анди Барятинский проявил особенные отличия. Раненый пулей в голень правой ноги навылет, он остался в строю — и в награду за совершённые подвиги получил орден Святого Георгия 4-й степени.

14 июня при движении к Анди 3-й батальон под командованием князя Барятинского блистательно атаковал 6-тысячный отряд горцев и выбил их после кровопролитного боя из завалов на высотах за рекой Годор.

После взятия Дарго в начале 1846 князя Барятинского отправляют на лечение за границу, но проездом через Варшаву он принял по поручению фельдмаршала князя Паскевича командование над летучим отрядом, назначенным для преследования и истребления краковских мятежников. Поручение это Барятинский успешно выполнил за пять дней.

В начале 1847 года князь Александр Барятинский назначен командиром Кабардинского егерского полка, с которым участвует в боевых действиях.

В Петербург князь наведывается крайне редко, ибо там над ним повисла угроза совсем иного рода. Александр Барятинский категорически не хотел связывать себя узами брака, но монаршья чета, некогда устроившая его военную карьеру, теперь намеревалась женить его.

Одному из самых завидных женихов России подобрали соответствующую невесту — Марию Столыпину .

Барятинский, как мог, уклонялся от брака, ссылаясь то на бои, то на неотложные дела. Однако в 1850 году император жёстко потребовал от князя покориться его воле. Пошли слухи о возможной опале, и мать Александра стала умолять сына подчиниться.

Казалось бы, князю Барятинскому ничего не оставалось, как жениться. Но Александр нашёл выход — приехав в гости к брату Владимиру, который к тому времени уже обзавёлся семьёй, он вручил ему подарок в виде запечатанного конверта. В конверте была дарственная на все земли и поместья, доставшиеся ему от отца. И завидный жених в одночасье стал простым служакой, без богатств и крепостных душ.

Специалист по Кавказу

В итоге брак расстроился, а император выразил высочайшее неудовольствие. Тем не менее на военной карьере Барятинского это не отразилось никак — в 1853 году он дослужился до звания генерал-адъютанта и начальника главного штаба русских войск на Кавказе.

Взошедший на русский престол новый император Александр II получил в наследство от отца массу государственных проблем, среди которых одной из самых болезненных была растянувшаяся на десятилетия Кавказская война. Поставить в ней точку новый император поручил своему другу и бывшему адъютанту. В июле 1856 года князь Барятинский был назначен главнокомандующим русской армией на Кавказе, а в августе того же года получил чин генерала от инфантерии и пост наместника на Кавказе.

Барятинский, в отличие от многих других русских военачальников на Кавказе, считал, что необходимо решать вопрос не только силой оружия, но и, так сказать, экономическими рычагами.

Новый наместник финансово поощрял стремление горцев к мирной жизни, охотно брал на русскую службу самых воинственных, но готовых служить русскому царю.

Барятинский полагал, что горцы вполне способны жить в Российской империи, опираясь на внутреннее самоуправление. При этом князь был непримирим к некоторым обычаям, которые полагал необходимым искоренить — в частности, кровную месть.

Меньше стрельбы, больше денег

Уважение к менее кровавым горским обычаям, глубокое знание менталитета горцев позволили Барятинскому завоевать доверие и уважение даже среди противников. Популярность князя стала беспокоить даже самого Шамиля, поскольку вместе с этим процессом происходило падение его собственной популярности.

Барятинский отказался от карательных походов, неизбежно приводивших к большим потерям, успешно отражая набеги горцев с опорой на многочисленные крепости. Он следил за тем, чтобы у его солдат было лучшее обмундирование и вооружение, что опять-таки вело к сокращению жертв. Осуществляя военные операции, он стремился добиться максимально возможного перевеса в живой силе, дабы сделать сопротивление противника бессмысленным.

Тактика Барятинского дорого стоила — кавказские расходы съедали треть военного бюджета страны. Против него ополчились финансисты и дипломаты — первые требовали сокращения расходов, вторые — снижения военной активности переговоров с Шамилем, дабы избежать нового ухудшения отношений с Францией и Англией, поскольку положение России на международной арене после поражения в Крымской войне было чрезвычайно шатким.

Князь Барятинский стоял на своём — «кавказский вопрос» надо закрывать сейчас, и иного способа сделать это нет. Сэкономив сегодня, полагал кавказский наместник, мы потеряем завтра ещё больше денег и солдатских жизней.

Александр II остался на стороне князя Барятинского, предоставив ему карт-бланш на действия.

Князь Барятинский Александр Иванович. Фото: Commons.wikimedia.org

Тактика «удушения»

С 1856 года три больших русских отряда — Чеченский, Дагестанский и Лезгинский — стали давить на горцев с трёх направлений, лишая верную Шамилю армию манёвра и неуклонно уменьшая контролируемую горцами территорию.

Русские солдаты вырубали леса и строили новые укрепления. Эта неторопливая и методичная тактика заставляла сторонников Шамиля забираться всё выше в горы.

В 1858 году русские закрепились в Аргунском ущелье, создав там новые мощные укрепления — Аргунское и Евдокимовское.

Шамиль чувствовал, как князь Барятинский сжимает кольцо окружения, «удушая» противника. Все его попытки изменить ситуацию не привели к успеху.

Шамиль отступил в аул Ведено, который был осаждён русской армией в конце декабря 1858 года. После трёхмесячной осады 1 апреля 1859 года русская армия пошла на штурм Ведено. После 18-часового артобстрела русские войска заставили горцев покинуть аул.

При занятии Ведено было обнаружено около полусотни трупов бойцов Шамиля, русская армия потеряла убитыми девять солдат. Шамиль лишился своей резиденции, которую контролировал 14 лет.

К середине июня 1859 года на территории Чечни были подавлены последние очаги сопротивления. Шамиль с оставшимися верными ему воинами отступил в дагестанский аул Гуниб.

Звёздный час в Гунибе

В августе 1859 года 16-тысячная русская группировка блокировала аул, в котором оставалось около 400 сторонников Шамиля.

Князь Барятинский вёл с Шамилем переговоры о капитуляции, однако имам лишь тянул время, рассчитывая продержаться до холодов, когда русские вынуждены будут отступить.

На рассвете 25 августа штурмовая группа Апшеронского полка захватила плацдарм на южной окраине аула. Спустя несколько часов на его восточной окраине закрепились части Ширванского полка. В боях на окраинах были убиты большинство сторонников Шамиля, и к 9 часам утра под контролем верных ему воинов оставались лишь несколько построек в Гунибе.

Около полудня князь Барятинский вновь предложил Шамилю сдаться. На сей раз тот был не столь категоричен. Около четырёх часов пополудни наступил исторический момент — Шамиль вышел из своего укрытия к русским войскам.

Князь Барятинский ожидал его, сидя на камне в окружении горцев, присягнувших России. Командующий упрекнул Шамиля в том, что тот не принял предложений о сдаче ещё до штурма. Имам ответил, что во имя своей цели и своих приверженцев должен был сдаться тогда только, когда не останется никакой надежды на успех. Барятинский подтвердил гарантии безопасности самому Шамилю и членам его семьи. Также он сообщил, что Шамилю придётся отправиться в Петербург для ожидания дальнейшего решения императора о его судьбе. Вслед за этим Шамиль был сопровождён в военный лагерь на Кегерских высотах, откуда должен был отправиться вглубь России.

Пленение Шамиля стало ключевым моментом в истории Кавказской войны и вершиной карьеры Александра Ивановича Барятинского.

Благодарный пленник

Война на Кавказе продлится ещё пять лет, однако продолжавшие сопротивление горцы, лишённые главной объединяющей фигуры, оказались не в состоянии противостоять отлично вооружённой, хорошо подготовленной и накопившей бесценный опыт русской армии.

Александр Барятинский был произведён в фельдмаршалы, награждён орденами Святого Георгия II степени и Святого Андрея Первозванного с мечами. Но эта победа досталась князю дорогой ценой. 45-летнего военачальника мучили старые раны, он страдал целым букетом болезней, и в 1862 году по состоянию здоровья Александр Иванович Барятинский вынужден был уйти в отставку.

Победитель Шамиля и покоритель Кавказа очень скоро оказался в тени. Забавно, но тёплые дружеские письма до последних своих дней писал ему... Шамиль, вполне освоившийся в роли почётного пленника русского царя и теперь выражавший искреннюю симпатию к одолевшему его генералу.

Барятинский продолжал следить за международной обстановкой, за процессами, происходившими в русской армии, в письмах вносил немало интересных предложений, которые, однако, оставались невостребованными.

Последние дни своей жизни до срока состарившийся военачальник провёл за рубежом. Александр Иванович Барятинский умер в Женеве 9 марта 1879 года в возрасте 63 лет.

По завещанию, его тело было перевезено в Россию и погребено в его родовом имении, в селе Ивановском Курской губернии.

Генерал-фельдмаршал, член государственного совета, род. 2 мая 1815 г., от второго брака князя Ивана Ивановича Барятинского с графинею Мариею Федоровною Келлер, ум. в 1879 г. Вскоре после рождения ребенка неизвестный человек оставил на лестнице дома рисунок-гороскоп, как полагают, произведение одного из членов существовавших тогда в России масонских лож. Предсказания гороскопа не вполне сбылись, но все-таки замечательно, что оправдалось главное пророчество о победах на Востоке, о призрении пленника; а совет быть великодушным к побежденным сделался девизом будущего фельдмаршала. На князе Александре, как на старшем представителе рода, было сосредоточено все внимание отца, ревностного англомана, и для воспитания его была составлена особая инструкция, которая однако впоследствии не могла быть выполнена со всею точностью. Согласно ей, князь Александр Иванович до пятилетнего возраста оставался под женским присмотром, а затем должен был перейти на попечение гувернеров. Этот первоначальный период жизни посвящался развитию физических сил и ловкости: холодные купанья, гимнастические упражнения, езда на неоседланных лошадях - вот средства к достижению этой цели. С семилетнего возраста отрок должен был уже приступить к изучению языков - русского, славянского, латинского и греческого, причем главнейше следовало обращать внимание на родное слово. Одновременно с этим начинялось обучение рисованию и арифметике. С 12 лет надлежало приступить к изучению механики и прикладной математики, а эти науки должны были приохотить юношу к занятиям земледелием, что и составляло конечную цель и заветное желание составителя инструкции. Князю Александру предполагалось отвести участок земли для агрономических опытов и предоставить земледельческие орудия. Он должен был основательно изучить многопольное хозяйство и устройство машин, равным образом и искусство межевания, а также научиться свободно обращаться с столярными инструментами. Такое практическое воспитание имело назначением выработать в князе самостоятельность, деловитость и сознательное отношение к окружающей жизни. В программу воспитания входило также развитие памяти изучением поэтических произведений и выработка красноречия произнесением вслух сочиненных самим учеником речей. Путешествиям по чужим краям отводилось в инструкции 6 лет, в течение которых юноша должен был знакомиться с историей и статистикой посещаемых стран. В видах наискорейшего и основательного изучения этих отраслей знания, князя Александра должны были, во время его путешествий, сопровождать врач, химик, ботаник, механик (из голландцев, англичан или швейцарцев), немец, знакомый с латинским и греческим языками, главный педагог, на обязанности которого лежало руководство всем воспитанием вообще, и русский наставник, хорошо знающий Россию, ее историю и законы. Четыре года предназначалось на путешествие по Европейской, и два года по Азиатской России. По окончании этих путешествий князь Александр должен был поступить на службу в министерство внутренних дел или финансов, но никоим образом не в военную службу, и не в придворную или дипломатическую. На старости лет, по выходе в отставку, должно поселиться в деревне, чтобы "позаботиться о просвещении и благополучии своих крестьян и приучить их к занятию искусствами и ремеслами, которые увеличат его доходы и дадут вместе с тем занятие толпе праздной челяди". В этих наставлениях, кроме некоторого влияния педагогических идей Руссо, ярко отразился английский идеал богатого, родовитого образованного землевладельца, landlord"а, осевшего в своем родовом поместье, заботящегося о культуре хозяйства и просвещении темного народа, который находится от него в зависимости. Те же английские взгляды князя Ивана Ивановича сказались и в его духовном завещании, по которому для князя Александра определялось образование майората в 8000 душ, остальное же имущество распределялось княгине Марии Федоровне, трем сыновьям и трем дочерям, рожденным от второго брака; о дочери от первого брака в завещании ничего не упоминалось. Образованием обширного майората в пользу князя Александра имелось в виду поддержание рода, почему на представителе этого рода и сосредоточивались весь блеск и роскошь княжеского дома Барятинских. Надежды отца относительно будущей деятельности первенца далеко не осуществились, и князь Александр Иванович воплотил идеи своего отца только в своих отношениях к остальным членам семьи, являясь их действительным главою, покровителем и представителем княжеского дома. Попечения о материальном благосостоянии членов семьи составляли особенный предмет внимания кн. Александра Ивановича, и братья находили в его лице всегда великодушного и щедрого покровителя. Рано и искусственно развитая фамильная гордость легла отпечатком на отношения молодого князя и к окружавшим его лицам. Он был со всеми вежлив, прост и любезен, но не терпел фамильярности и развязности в обращении с собою и, даря своего собеседника вниманием, тем не менее никогда не переходил в своем сближении с ним известной черты. И это делалось как-то само собой без обидного высокомерия или унизительного презрения. Княгиня Мария Федоровна дала сыну прекрасное домашнее образование, особенно по части знания языков, и, когда юноше минуло 16 лет, собиралась определить его в московский университет, но это не удалось, так как молодой князь, под влиянием гвардейца Свистунова, заявил решительное желание посвятить себя военной службе. Мать и родные употребляли все силы, чтобы отговорить его, но тщетно. Князь Александр выказал здесь те упорство и самостоятельность, которые составляли его отличительные качества и в последующей жизни. Семейный спор дошел до дворца, сама императрица поддержала молодого человека, предложив его зачислить в кавалергардский полк, шефом которого она состояла, а в августе, 1831 г. кн. Барятинский поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

В этом учебном заведении кн. Барятинский, кавалергардский юнкер, всецело окунулся в веселую, шумную жизнь столичной молодежи того времени. Высокий, статный обаятельно красивый с прелестными голубыми глазами и вьющимися белокурыми кудрями, он производил неотразимое впечатление на женщин, и его романические приключения отодвинули на задний план интерес к учебным занятиям. Следствием слабых успехов в науках было то, что кн. Барятинский не мог окончить курса школы по первому разряду и выйти в любимый кавалергардский полк, а вынужден был в 1833 г. поступить корнетом в гатчинский кирасирский полк (тогда армейский). Но не здесь лежали его интересы и симпатии; его настоящей семьей был кавалергардский полк, в жизни которого он и принимал самое живое участие. Так, между прочим, он участвовал в крупной шалости кавалергардских офицеров, направленной против нового командира полка, наделавшей много шуму в городе; последствием ее был арест князя Барятинского на гауптвахте воспитательного дома. Его шалости, кутежи, веселые похождения и романические приключения получили в Петербурге широкую известность. Своим легкомысленным поведением он навлек наконец на себя неудовольствие императора Николая Павловича, и ему пришлось серьезно задуматься над поправлением своей пошатнувшейся репутации. Князь Александр Иванович не долго колебался в выборе средств и заявил категорическое желание ехать на Кавказ, чтобы принять участие в военных действиях против горцев. Такое решение, обнаружившее самостоятельность характера и незаурядное понимание службы, вызвало большие толки в семье и среди знакомых. Князя молили не рисковать собой, но тщетно; он что решил, то и должно было осуществиться; "Скажите Государю, просил кн. Барятинский передать императору Николаю Павловичу, что если я умею делать шалости, то умею и служить". Вследствие его настояний в марте 1835 г., т. е. когда ему еще не минуло 20 лет, он был по Высочайшему повелению командирован в войска Кавказского корпуса на все время предстоявших в том году военных действий. В апреле он простился с Петербургом и поехал к месту командировки, где и поступил в отряд генерала Вельяминова, под ближайшее начальство кн. Орбелиани, командира конного полка Черноморских казаков.

Действия наши против западных горцев в период 30-х годов не отличались значительными успехами и имели главною целью утверждение в черте треугольника между крепостью Анапою, морем и устьем Кубани. В одной из экспедиций осенью 1835 г. против племени натухайцев, живших в верховьях реки Абинь, участвовал и кн. Барятинский. Командуя 21 сентября сотней спешенных казаков, в пылу рукопашного боя, окончившегося нашей победой над горцами, князь был тяжело ранен ружейной пулей в бок и был вынесен на плечах Н. П. Колюбакиным, участвовавшим в сражении в качестве разжалованного рядового. Рана кн. Барятинского была очень серьезная (пуля засела глубоко и до конца его жизни не была извлечена), и он в течение 2 суток находился между жизнью и смертью, все время в беспамятстве. В один из моментов сознания больной продиктовал командиру черноморских казаков, Безобразову, свое духовное завещание, в котором распределил все свое имущество между родными и друзьями и просил ходатайствовать о возвращении Колюбакину офицерского звания. Последняя просьба была исполнена, и отношения между кн. Барятинским и Колюбакиным сохранились навсегда самые сердечные. В этом случае ярко сказалось благороднее отношение князя к несчастным и рыцарский долг платить щедро услугой за услугу, Богатырский организм больного поборол недуг, и ему разрешено было для поправления здоровья уехать сначала в Петербург, а потом, за границу. Колюбакин, по поручению генерала Вельяминова, описал в подробностях геройское поведение молодого кн. Барятинского его матери, которая, пораженная горем, показала письмо императрице Александре Феодоровне, а от нее подвиг кн. Барятинского стал известен самому Государю и всему петербургскому обществу. Наградой за экспедицию было производство князя в поручики и пожалование золотой сабли. По прибытии в Петербург, у кн. Барятинского с визитами, соболезнованиями и поздравлениями перебывал весь аристократический мир, но высшею наградою было посещение его Наследником Цесаревичем, который при входе приветствовал его словами: "Государь Император повелевает вам состоять при Наследнике". Со слезами на глазах припал кн. Барятинский к груди Цесаревича, и это сердечное свидание, по его собственному сознанию, было торжественным моментом очищения от прежней греховной жизни. Все прежнее было забыто, и перед молодым героем открывалась новая жизнь.

Отдохнув в Петербурге, кн. Александр Иванович получил продолжительный отпуск за границу. Путешествуя по разным европейским землям, он старался пополнить пробелы своего образования: слушал лекции в университетах, знакомился с писателями, учеными, выдающимися политическими и общественными деятелями, преимущественно из высшего общества Франции и Англии. В 1838-39 гг. он сопровождал Цесаревича в его путешествии по Европе, и в это время кн. Барятинский сблизился в особенности с рано умершим граф. Иосифом Виельгорским, вместе с которым он задался целью собрать библиотеку иностранных сочинений о России и музей предметов, относящихся к России. Впоследствии эта обширная библиотека, со включением в нее библиотеки ориенталиста Гульянова, приобретенной кн. Барятинским в 1840 г., поступила в распоряжение московского Румянцевского музея.

По возвращении из-за границы, кн. Барятинский проживал в Петербурге, состоя на службе в лейб-гвардии гусарском полку, страстно увлекаясь царскосельскими скачками, для которых он содержал дорогих лошадей, и занимаясь приведением в порядок своих денежных дел и устройством майората. Служебное движение шло очень быстро, и уже к 1845 г. мы видим кн. Барятинского в чине полковника. Однако князя Александра Ивановича манил к себе Кавказ, чтобы принять участие в предполагавшейся большой экспедиции кн. Воронцова против резиденции Шамиля, аула Дарго. После сношения по этому предмету с кн. Воронцовым, кн. Барятинский был прикомандирован к кабардинскому егерскому кн. Чернышова полку и 30 мая 1845 г. назначен командиром 3-го батальона этого полка.

Экспедиция против Дарго была неудачной по своим последствиям. Самым блестящим делом во время нее было занятие Андийских высот, выпавшее на долю кн. Барятинского и сразу поставившее его имя наряду с выдающимися и испытанными кавказскими героями. Выбивая горцев из занятых ими укрепленных позиций, кн. Барятинский блестяще выполнил поручение кн. Воронцова и вызвал восторженные одобрения, как главнокомандующего, так и его свиты, наблюдавших издали за действиями батальонного командира, "шедшего, по словам кн. Воронцова, впереди храбрейших и подававшего собою пример мужества и неустрашимости". Тяжело раненный пулею в ногу и награжденный орденом св. Георгия 4 степени, кн. Барятинский снова вынужден был расстаться с Кавказом, вернуться в Петербург, а оттуда для поправления здоровья предпринять продолжительное путешествие за границу. По дороге, однако, при посещении Варшавы, получив от кн. Паскевича предложение принять участие в военных действиях против польских мятежников, он еще отличился, разбив 21 февраля 1846 г. кавалерийский отряд повстанцев под командою Мазараки и отбросив сформированное в Краковском округе войско врагов за границу. За этот подвиг князь был награжден орденом св. Анны 2-й степени.

Вскоре по возвращении из заграничного путешествия, кн. Барятинский получил от кн. Воронцова предложение принять командование кабардинским полком. Как ни лестно было это предложение, князь Барятинский колебался, подозревая, что оно вызвано давлением из Петербурга, не вполне уверенный в искренности расположения кн. Воронцова, тонкий характер которого он со свойственной ему проницательностью успел достаточно изучить, а потому опасался, что его независимость и гордость могут пострадать от столкновения с высшим начальником, отличавшимся, как и он, непреклонною волею. Однако последующее показало, что эти опасения были напрасны. 28 февраля 1847 г. последовал приказ о назначении кн. Барятинского флигель-адъютантом и командиром кабардинского полка. Решение кн. Александра Ивановича расстаться с придворной жизнью вызвало сильные сожаления в Петербургском обществе. Сборы его на Кавказ были продолжительны и сложны. Он решил перенести в свою полковую квартиру всю свою блестящую обстановку столичной жизни, полагая, что полковой командир, в его положении, помимо своих служебных отношений к подчиненным, должен был явиться видным представителем вверенной ему части войска. Отъезд из столицы сопровождался задушевным прощанием с товарищами, а большой свой багаж князь отправил по Волге в виде целой флотилии.

В полку с нетерпением ждали прибытия нового командира. В нем видели друга Наследника, богатого вельможу, лихого товарища, обаятельного собеседника, и при том старого знакомого, героя Андийских высот. Князь Барятинский явился с сознанием важности возложенного на него командования одним из храбрейших полков, за последнее время находившимся не в особой милости. Он был серьезен, педантически требователен и беспощадно строг в соблюдении дисциплины; его начали бояться, перед его нахмуренными бровями трепетали старые кавказцы, о его личности распространялись легенды. Входя во все, подчас мелкие, подробности полкового хозяйства и жизни подчиненных, работал без устали, он вместе с тем сумел сделать свой дом центром полковой жизни. Все, имеющие к нему дело, пользовались совершенно свободным к нему доступом, офицеры аккуратно собирались у него каждый день на обед и ужин, не было недостатка и в развлечениях. Князь не жалел денег на нужды полка и, между прочим, на свой счет вооружил полк штуцерами.

Но рядом с этими ближайшими служебными делами кн. Барятинский непрестанно следил за общим ходом дел на Кавказе, изучал страну и взвешивал наши шансы на успех в борьбе с горцами. Он знакомился с литературой, посвященной Кавказу: сочинение Дюбуа де Монпере "Voyage autour du Caucase" делается его настольной книгою, а в библиотеке его можно было найти записки Пассека, Бюрно, Неверовского о нашем положении на Кавказе. Вникая в установленную кн. Воронцовым систему военных действий, кн. Барятинский находит ее единственно разумной и плодотворной, но вместе с тем считает необходимым сделать в ней существенные поправки и дополнения. Так, он удивлялся тому предпочтению, которое мы отдавали Дагестану пред Чечней для покорения Восточного Кавказа, и уже тогда высказал взгляд, что крайность и истощение средств горцев должны наступить с потерей Чечни, - взгляд, впоследствии блистательно подтвердившийся и послуживший исходной точкой отправления при окончательном замирении Кавказа. Эта подготовка к будущей работе, занятия в тиши кабинета делаются все упорнее и продолжительнее, и не раз утренняя заря застает кн. Александра Ивановича погруженным в изучение интересующих его вопросов, не раз он подает в серьезных случаях и свое мнение, не ограничиваясь одним исполнением распоряжений начальства. Так, по его указанию, штаб-квартира полка переносится из кр. Внезапной в Хасав-Юрт, что имело важное стратегическое преимущество и обеспечивало наши войска удобным местопребыванием и сообщением с главными действующими силами; по его представлению изменяется дислокация войск на Кумыкской плоскости, и видах защиты покорных нам племен и с целью обеспечения наших сношений с Дагестаном и с левым флангом Кавказской линии; по его же мнению выбрано новое, более удобное место для постройки моста через Терек. Все это значительно возвышало кн. Барятинского в глазах кн. Воронцова, и из их обширной переписки видно, насколько ценил главнокомандующий стратегические способности молодого полкового командира.

Из чисто боевых подвигов кн. Барятинского за это время следует прежде всего упомянуть о деле при ауле Зандак, где он, исполнив существенную сторону поручения - отвлечь неприятеля от наших главных сил, - сумел воздержаться от тщеславного желания овладеть ценою гибели множества солдат неприятельскою пушкою, и этим обнаружил свой верный военный взгляд и распорядительность. В ноябре и декабре 1847 г. он предпринял ряд удачных набегов на Шамилевские аулы, за что был награжден орденом св. Владимира 3 степени. Летом 1848 г., действуя со своими кабардинцами в отряде кн. Аргутинского-Долгорукого, кн. Барятинский при взятии аула Гергебиля своей стойкостью и распорядительностью более всего содействовал успеху дела, и за это был произведен в генерал-майоры свиты Его Величества.

Неумеренная жизнь годов юности начинала однако сказываться сперва легкими, а потом все усиливающимися приступами подагры, которые вызывали жестокие страдания, производили удручающее влияние на душевное настроение кн. Александра Ивановича и вынудили его снова ходатайствовать об отпуске, разрешенном ему осенью 1848 г. Придворные сферы с нетерпением ждали прибытия в Петербург кн. Барятинского, задумав его сватать; но эти паны не входили в расчеты князя, а потому, получив о них сведения, он, под видом болезни, остановился в Туле, протянул здесь время своего отпуска и, считая его оконченным, поспешил на Кавказ. Фельдъегерю, посланному ему вслед, князь указал на свою болезнь глаз, усталость и необходимость пребывания в полку. Этим он отсрочил свой приезд в Петербург еще на год. Эпизод этот не остался без влияния на отношения к кн. Барятинскому кн. Воронцова, который понял, что Царская Семья уже несколько иначе смотрит на князя Александра Ивановича, а вместе с тем сплетни об отзывах кн. Барятинского о деятельности наместника не могли не вызвать в нем охлаждения. В то же время друзья и родственники из Петербурга давали понять, что кн. Барятинскому необходимо появиться при дворе для восстановления своего прежнего положения. Вследствие всего этого в 1850 г., распростившись с полком, кн. Барятинский явился в Петербург.

Встречен он был в петербургских салонах, где видели охлаждение к нему Государя и Государыни, несмотря на ежедневные свидания с Цесаревичем, далеко не так приветливо, как раньше. Сам кн. Барятинский подчеркивал своим поведением, что не ищет милости Двора и расположения общества. Чтобы показать свое равнодушие к свету, он изменил даже наружность: обстриг свои кудри, отпустил тупые подстриженные бакенбарды, ходил немного сгорбившись и опираясь на палку. Это придавало ему, при его загоревшем, обветрившемся лице, вид бравого служаки и уничтожало прежнее представление об изящном царедворце. Он принял меры к тому, чтобы лишить себя заманчивого качества богатого жениха, повесив на елку у матери в виде сюрприза передачу майората второму своему брату, князю Владимиру Ивановичу. Князь Александр Иванович перестал появляться в свете, пребывая в тесном кругу близких людей и за занятиями по изучению разных государственных вопросов, главным образом касающихся дел дорогого ему Кавказа, уясняя себе, как государственные потребности и значение этого края, так и средства к окончательному в нем водворению русской власти. Анализируя систему действий Ермолова и кн. Воронцова, он отдавал предпочтение последнему, причем указывал и здесь существенные недостатки: отсутствие непрерывности в военных действиях и ошибочность некоторых административных мероприятий. Признавая правильным мнение генерала Вельяминова, что "Кавказ есть крепость, чрезвычайно твердая по местоположению, искусно огражденная укреплениями и обороняемая многочисленным гарнизоном", кн. Барятинский считал необходимым теснить гарнизон крепости непрерывно, наносить ему один удар за другим и вместе с тем ослаблять его жизненность и энергию путем лишений и разобщения с могущими явиться подкреплениями со стороны. Он был глубоко убежден, что могущество Шамиля недолговечно и что, при неослабной энергии русской власти, умиротворение горцев не представляется недосягаемым. Не нужно только давать противнику времени набраться сил и показывать ему, что его считают опасным; вместе с тем не обходимо привлекать к себе расположение той среды, в которой действует враг, и ни на минуту не упускать из виду те места, где уже достигнуты успокоение и покорность.

Пребывание в полном служебном бездействии, неизвестность, что его ожидает в будущем, тяготили кн. Барятинского, И когда наконец в 1850 г. военный министр запросил его, по Высочайшему повелению, при котором из корпусов он желает состоять, Новгородском или Кавказском, кн. Александр Иванович, после некоторого колебания, решил вернуться на Кавказ, несмотря на свои пошатнувшиеся отношения к кн. Воронцову. 23 мая 1850 г. кн. Барятинский был назначен состоять при Кавказской армии, и на него возложено было сопровождать Цесаревича в путешествии по Кавказу. Свидание с кн. Воронцовым в Кисловодске не отличалось особенною сердечностью, но с прибытием осенью на Кавказ Цесаревича, положение кн. Барятинского сразу изменилось. Во-первых, все убедились в дружеском к нему отношении представителя Царской Семьи, во вторых, кн. Воронцов увидел, что кн. Александр Иванович всеми силами старается выставить рельефно заслуги его в глазах Наследника, и что интриги, породившие его охлаждение к кн. Барятинскому, не заслуживают доверия. Добрые отношения восстановились, и 17 октября 1850 г. состоялось назначение кн. Барятинского командиром кавказской гренадерской бригады с правами начальника дивизии.