Порт-Артур. Китайская подлодка у Жёлтого моря

Ну вот и добрались мы до самого главного брэнда Порт-Артура, до Электрического утеса. Впрочем, это для нас, для русских, да для тех исключительно кто Степанова читал это супер-пупер мегабрэнд. А для китайцев, наверное, не так. Ну не так он интересен, как батарея на горе Вантай, хотя чего бы они в Порт-Артуре понимали!

254-мм морская пушка на батарее Электрического утеса

Сейчас на Электрическом утесе, а что примечательно, по-китайски он так и называется, много интересных вещей сохранилось. А так как Степанов очень много внимания уделил именно ему, то лично я как сюда попал, так просто столбняк на меня и напал. Я ведь, сначала, днем раньше, подумал, что был на Электрическом, посещая батарею у подножия Крестовой. Но никак подножие Крестовой на утес не походило, ни на Электрический, ни на Механический. Вообще ничего из того, что утесом назвать можно было под Крестовую не подходило никак. Ты, конечно, можешь сказать, что в Тихоокеанский огненный пояс, кайнозойская складчатость и все такое, только вот не помню я чтобы были в истории движения материков за последние десять тысяч лет такие мощные подвижки.

Так что, придя в свою гостишечку вечером, после посещения Крестовой я хорошенько изучил карту и полез на Электрический.

Не думаю, что много наших на этот утес могут попасть – путь к нему лежит через несколько воинских частей, вернее мимо их КПП, что для Китая уже является секретной зоной. Доступ на гору Золотую вообще закрыт – на ее вершине стоит какая-то связная часть и кроме того с нее естественно открывается роскошный вид на Восточный бассейн, а в нем есть сухой док и там иногда чего-то военное ремонтируют. Ну да ладно, можно же иногда чего-нибудь не увидеть. Хотя полагаю я, что задержись в Порт-Артуре еще, мне удалось бы проникнуть и на Золотую. Там, между прочим, тоже батарея стояла, и вроде бы что-то от нее сохранилось.

Так вот, Электрический утес, как я отмечал сразу, навевает воспоминания. Вот, в лощине стоит казарма, в которой жил и Борейко и Звонарев, где-то поблизости была батарейная канцелярия. На утес ведет лестница, которая вроде бы с тех времен сохранилась, но была облагорожена во время советского военного присутствия. Надо думать, что наши красные командиры про батарею читали и сохранили на ней одну 254-мм морскую пушку и 280-мм мортиру со времен Русско-Японской, хотя никакого практического значения они не имело. Наши комендоры, в нарушение условий капитуляции замки из всех орудий вынули и утопили в море. И особенное спасибо в связи со всем этим, говорю я лично не коменданту нашей базы или командиру батареи Электрического утеса, а тому неизвестному китайскому командиру, который то ли из вредности, то ли от лени своей, не позволил во время "Большого скачка", когда весь Китай "учетверял" производство чугуна и стали, сдать эти пушки в металлолом, дабы были они переплавлены в не понять чего.

Так что две эти пушки как стояли, так и радуют до сих глаз любителей военной истории своей мрачной решимостью не допустить "проклятых япошек" Во Внутренний Бассейн Порт-Артура.

На остальных орудийных фундаментах теперь стоят 130-мм морские пушки советского времени. Как обычно в казематы вход был закрыт и как всегда, я на это чихать хотел и излазил все, что только возможно было. Я даже чуть не сложил свою буйную голову, когда собрался проверить, нет ли орудий в самой горе. Их там не оказалось, а вот осыпается Электрический утес очень даже запросто.

Знаешь, Электрический утес как специально создан для того, чтобы сесть на пушку, ножки свесить и болтать ими, наблюдая, как в гавань заходят корабли, как внизу вытаскивают свой улов рыбаки, как прячется за горизонтом солнце и как на полуострове Тигровый хвост загорается и мерцает маяк.

Эх, хорошо!

Наши артиллеристы при сдаче батареи выбросили орудийные замки в море

280-мм мортира еще одно орудие Утеса

В Советское время здесь встали 130-мм и 100-мм морские пушки

А вот капониры остались с Русско-Японской

По утрам Солнце явно на стороне японцев

И всего один фундамент без орудия, зато видна конструкция

Многократно описанные в романе Степанова казарма и плац Электрического утеса

Входной маяк на полуострове Тигровый хвост. Вот на него доступ точно и однозначно закрыт

У подножия Утеса рыбак собирает урожай со своей "фермы"

Чуть дальше в море стоит и сейнер

Порт-Артурские коты. Ни в одном другом китайском городе я не видел столько котов как здесь

Здравствуй Танечка! Здравствуй, милая!

Ну вот и добрались мы до самого главного брэнда Порт-Артура, до Электрического утеса. Впрочем, это для нас, для русских, да для тех исключительно кто Степанова читал это супер-пупер мегабрэнд. А для китайцев, наверное, не так. Ну не так он интересен, как батарея на горе Вантай, хотя чего бы они в Порт-Артуре понимали!

254-мм морская пушка на батарее Электрического утеса

Сейчас на Электрическом утесе, а что примечательно, по-китайски он так и называется, много интересных вещей сохранилось. А так как Степанов очень много внимания уделил именно ему, то лично я как сюда попал, так просто столбняк на меня и напал. Я ведь, Танечка, сначала, днем раньше, подумал, что был на Электрическом, посещая батарею у подножия Крестовой. Но никак подножие Крестовой на утес не походило, ни на Электрический, ни на Механический. Вообще ничего из того, что утесом назвать можно было под Крестовую не подходило никак. Ты, конечно, можешь сказать, что в Тихоокеанский огненный пояс, кайнозойская складчатость и все такое, и я бы даже с тобою, Танечка, согласился, только вот не помню я чтобы были в истории движения материков за последние десять тысяч лет такие мощные подвижки.

Так что, Танечка, придя в свою гостишечку вечером, после посещения Крестовой я хорошенько изучил карту и полез на Электрический.

Не думаю, что много наших на этот утес могут попасть – путь к нему лежит через несколько воинских частей, вернее мимо их КПП, что для Китая уже является секретной зоной. Доступ на гору Золотую вообще закрыт – на ее вершине стоит какая-то связная часть и кроме того с нее естественно открывается роскошный вид на Восточный бассейн, а в нем есть сухой док и там иногда чего-то военное ремонтируют. Ну да ладно, можно же иногда чего-нибудь не увидеть. Хотя полагаю я, что задержись в Порт-Артуре еще, мне удалось бы проникнуть и на Золотую. Там, между прочим, тоже батарея стояла, и вроде бы что-то от нее сохранилось.

Так вот, Электрический утес, как я отмечал сразу, навевает воспоминания. Вот, в лощине стоит казарма, в которой жил и Борейко и Звонарев, где-то поблизости была батарейная канцелярия. На утес ведет лестница, которая вроде бы с тех времен сохранилась, но была облагорожена во время советского военного присутствия. Надо думать, что наши красные командиры про батарею читали и сохранили на ней одну 254-мм морскую пушку и 280-мм мортиру со времен Русско-Японской, хотя никакого практического значения они не имело. Наши комендоры, в нарушение условий капитуляции замки из всех орудий вынули и утопили в море. И особенное спасибо в связи со всем этим, говорю я лично не коменданту нашей базы или командиру батареи Электрического утеса, а тому неизвестному китайскому командиру, который то ли из вредности, то ли от лени своей, не позволил во время "Большого скачка", когда весь Китай "учетверял" производство чугуна и стали, сдать эти пушки в металлолом, дабы были они переплавлены в не понять чего.

Так что две эти пушки как стояли, так и радуют до сих глаз любителей военной истории своей мрачной решимостью не допустить "проклятых япошек" Во Внутренний Бассейн Порт-Артура.

На остальных орудийных фундаментах теперь стоят 130-мм морские пушки советского времени. Как обычно в казематы вход был закрыт и как всегда, я на это чихать хотел и излазил все, что только возможно было. Я даже чуть не сложил свою буйную голову, когда собрался проверить, нет ли орудий в самой горе. Их там не оказалось, а вот осыпается Электрический утес очень даже запросто.

Знаешь, Электрический утес как специально создан для того, чтобы сесть на пушку, ножки свесить и болтать ими, наблюдая, как в гавань заходят корабли, как внизу вытаскивают свой улов рыбаки, как прячется за горизонтом солнце и как на полуострове Тигровый хвост загорается и мерцает маяк.

Эх, хорошо! Пишу тебе, а Порт-Артур, чувствую, опять собирается мне присниться.

Наши артиллеристы при сдаче батареи выбросили орудийные замки в море

280-мм мортира еще одно орудие Утеса

В Советское время здесь встали 130-мм и 100-мм морские пушки

А вот капониры остались с Русско-Японской

По утрам Солнце явно на стороне японцев

И всего один фундамент без орудия, зато видна конструкция

Многократно описанные в романе Степанова казарма и плац Электрического утеса

Входной маяк на полуострове Тигровый хвост. Вот на него доступ точно и однозначно закрыт

У подножия Утеса рыбак собирает урожай со своей "фермы"

Чуть дальше в море стоит и сейнер

Порт-Артурские коты. Ни в одном другом китайском городе я не видел столько котов как здесь

Источник: Е.В.Клюпфель. "Отчет капитана 2 ранга Е.В. Клюпфеля о деятельности флота на сухопутном фронте крепости Порт-Артур" по изданию "Порт-Артур. Том II. Воспоминания участников" . Москва "Древлехранилище" 2008.

"... Организация вооружения сухопутного фронта орудиями снятыми с кораблей, производилась следующим образом: старший артиллерийский офицер снимал орудия с палубы; старший офицер корабля выгружал их на баржу или на стенку; затем орудия поступали под наблюдение заведующего морскими батареями, в распоряжение которого назначались офицеры и команда и валовая сила заключающаяся из стрелков гарнизона; кроме того от штаба укрепленного района высылались двуколки и от порта - вольнонаемные подводы для доставки материалов и патронов на линию фронта. Так как линия фортов представляла собой пространство в 22 версты, для облегчения работы, то для облегчения работы в помощ заведующему батареями был назначен лейтенант Хоменко, а для наблюдения за технической частью артиллерии на правом фланге - капитан 2 ранга Скорупо и на левом фланге - лейтенант Подушкин. На все батареи были назначены батарейные командиры и молодых лейтенантов и мичманов. К орудиями назначались командиры и прислуга те же, которыми они обслуживались на кораблях..."

Личный состав батарей:

Заведующий морскими батареями - капитан 2 ранга Клюпфель.

Помощник заведующего морскими батареями - лейтенант Хоменко.

Левый фланг

Заведующий технической частью артиллерии левого фланга - лейтанант Подушкин.

Батарейные командиры левого фланга:

1. Мичман Бошняк.................................. ........................................ ....укрепление №3.

2. Мичман Хлюстин................................. ........................................ ...укрепление №3.

3. Лейтенант Пущин................................... ........................................у крепление №4

4. Мичман Беклемишев.............................. ........................................у крепление №5

5. Лейтенант Кованько................................ ......................................фо рт №4.

6. Мичман Пеликан................................. ........................................ ...форт №4.

7. Мичман Романов........................................ ..................................форт №5.

8. Лейтенант Сухомлин................................ .....................................Пер епелиная гора

9. Лейтенант Бек-Джевагиров.......................... .................................Перепел иная гора

10. Мичман Ралль................................... ........................................ .....Кладбищенская Импань.

11. Мичман Вильсон................................. ........................................ ...Церковная гора.

12. Лейтенант Вилькен................................. .......................................Ч айная горка.

13. Мичман Палицын................................. ........................................ ..Лесная гора.

14. Лейтенант Лукин................................... ........................................ .сектор Ляотешан.

15. Мичман Иванов.................................. ........................................ ....маяк, Ляотешан.

16. Мичман Лованда........................................ ...................................маяк, Ляотешан.

17. Охотник Бонди................................... ........................................ ....вершина, Ляотешан.

18. Мичман Нищенков................................ ........................................ ..Соляная батарея.

19. Мичман Комгер.................................. ........................................ ....Батарея литера Д.

20. Волонтер флота Никитенко............................... ...........................Тыловая батарея.

21. Мичман Зотов................................... ........................................ .....Промежуточная батарея.

22. Мичман Греве................................... ........................................ .....Пулеметная батарея.

Правый фланг

Заведующий технической частью артиллерии правого фланга - капитан 2 ранга Скорупо.

Батарейные командиры правого фланга:

1. Мичман Бок..................................... ........................................ ........редут №1.

2. Лейтенант Плен.................................... ........................................ ....укрепление №2.

3. Мичман Барановский............................. ........................................ .укрепление №2.

4. Мичман Воробьев................................ ........................................ ...укрепление №2.

5. Лейтенант Стеценко................................ ........................................ф орт №3.

6. Лейтенант Винк.................................... ........................................ ..Крестовая гора.

7. Лейтенант Ромашов................................. .......................................Б ольшая гора.

8. Лейтенант Хоменко........................................ ..............................сектор Скалистых гор.

9. Лейтенант Колчак.................................. ........................................С калистая гора

10. Мичман Крусер.................................. ........................................ ..Скалистая гора.

11. Мичман Лонткевич............................... ........................................ ..Скалистая гора.

12. Мичман Пилсудский.............................. ........................................ .Голубиная горка.

13. Мичман Бошняк.................................. ........................................ ...Курганная батарея.

14. Младший инженер-механик Сачковский.............................. ........Курганная батарея.

15. Волонтер флота Логидзе................................. .............................Курганная батарея.

16. Мичман Дудкин.................................. ........................................ ....батарея орудий Барановского.

17. Мичман Вильгельмс.............................. .......................................О рлиное гнездо.

18. Мичман Шенвенк................................. ........................................ .Спина Дракона.

19. Лейтенант Борисов................................. .....................................Под маячная.

20. Мичман Бок..................................... ........................................ ......все противоштурмовые орудия правого фланга.

"....Заведующий установкой освещения фронта был в начале лейтенант Иениш, а затем капитан 2 ранга Травлинский. В помощ ему для наблюдения за прожекторами, динимо-машинами и котлами на некоторых фортах были назначены инженер-механики:

Форт №1 - помошник старшего инженер-механика Витте.

Форт №5 - младший инженер-механик Багрин-Каминский.

Ляотешан - младший инженер-механик Витестедт.

Курганная батарея и форт №3 - лейтенант Стеценко 2-й.

Электрический утес - младший инженер-механик Мурашев.

Младшие инженер-механики - Лосев, Ульянов, Беренг, Лавров и Копылов.

Заведующий телефонами и их проводкой - мичман граф Келлер.

Заведующий работами по артиллерийской и минной частям в Минном городке - капитан 2 ранга Шельтинга.

Ремонтная артель - младший инженер-механик Кошелев.

Заведующий боевой электрической станцией - лейтенант Кротков.

Заведующий фугасными станциями - мичман Королев.

Наблюдающий за работами для батарей - младший инженер-механик Вишняков, под руководством главного портового инженер-механика Шилова.

Лабораторный мастер Титов.

Заведующие производством ручных бомб - лейтенанты Савинский и Развозов.

Заведующий доставкой боевых припасов на батареи - кондуктор Калганов..."

"...Все морские орудия устанавливались по указанию начальника крепостной артиллерии генерал-майора Белого, который при выборе места установки, приглашал всегда заведующего морскими батареями дабы тут же на месте дать точные указания, где и как должно быть установлено орудие. Некоторые мопрские батареи были специально морские и некоторые находились на фортах и укреплениях сухопутного ведомства, причем руководствовались тем, что если на форту или укреплении имелись крепостные орудия крупного калибра, то туда добавлялись только морские орудия мелкого калибра и наоборот..."

Специально морские батареи:

Название батарей.............................Числ о орудий.............................Калиб р

Кладбищенская Импань............................ 4 ................................... ....75-мм

........................................ ............................ 6 .......................................4 7-мм

Малая Лесная.................................. .......... 4 ................................... ....47-мм

Перепелиная............................. ................. 4 .......................................6-д м

Спина Дракона................................. .......... 3 .......................................6-д м

Овраг Тахэ.................................... .............. 2 .......................................4 7-мм

Кишка Тахэ.................................... ............. 6 .......................................3 7-мм

Сектор Скалистых гор................................ 2 ......................................1 20-мм.

........................................ .............................12 ......................................37-м м.

........................................ ............................. 1 ......................................4-ф унтовое

........................................ ........................... 1 .......................................7 5-мм

Гора Чайная.................................. .............. 2 ......................................7 5-мм.

Голубиная горка................................... ...... 1 ................................... ....6-дм образца 1877 г.

Церковная гора.................................... ...... 1 ................................... ....6-дм

........................................ ............................ 2 ........................................7 5-мм.

........................................ .............................12 ......................................47-м м.

........................................ ............................. 2 ......................................9-ф унтовых

Ляотешан (высота 208) ............................ 1 ......................................2 1-см (Китайское, прим. авт. блога)

....................................... ............................. 2 .......................................6-д м.

........................................ ............................ 10 ......................................75-м м.

........................................ .............................12 ......................................47-м м.

........................................ ............................ .4 ...................................... 37-мм.

........................................ ............................. 2 ......................................Ба рановского

Ляотешан (маяк) ................................... .. 4 .......................................6-д м.

........................................ ............................. 2 .......................................3 7-мм.

........................................ ............................. 4 ...................................... Барановского.

Большое Орлиное Гнездо......................... 2 ......................................1 20-мм.

........................................ ............................. 1 .......................................4 7-мм.

Подмаячная.............................. .................. 4 ................................... ....120-мм

........................................ ....................... ..... 2 .......................................7 5-мм.

Промежуточная........................... ............... 4 ....................................... .75-мм.

........................................ ............................ 2 ........................................ .47-мм.

........................................ ............................ 6 ........................................ .37-мм.

Район форта №5 ...................................... 2 ....................................... .75-мм.

Бухта Белый Волк.................................... .. 4 ....................................... .47-мм.

Центральная ограда................................. 6 ....................................... .47-мм.

Батарея орудий Барановского................. 6 ....................................... .2 1/2

-дм.

Пулеметная батарея............................... 12 ................................... ....3-линейных.

К дискуссии: про китайские трофеи Клюпфель сообщает следующее:

"...Вместо этих снятых (возвращенных на корабли к 10 июня. Прим. автора блога) были исправлены и установлены на линии фронта имевшиеся в Артиллерийском городке орудия, взятые в 1900 г. у китайцев. Исправление их и сборка были получены подполковнику Меллеру, который блестяще выполнил эту замысловатую работу, использовав весь свой опыт в технике артиллерии. Таким образом оказалось возможным установить:

Число................................... ..................Калибр................ ....................Где установлены

1....................................... ................24-см Круппа................................На Крестовой горе (Батарея №20)

1....................................... ................21-см Круппа................................Ля отешан

2....................................... ................6-дм Круппа.................................З а литерой Б

4....................................... ................120-мм Круппа.............................Малая Орлиная и Угловая.

Упоминания о внезапно найденных 70 000 китайских снарядов, касательно работ по их обточке или переснаряжении в тексте отсутствуют. При этом упоминаются - перевозка ящиков с ружейными патронами Маузера и Манлихера; изготовление "ручных бомб" из шрапнельных снарядов пушки Барановского "..т.е. устанавливали дистанционную трубку на 3-4 секунды горения, затем ударяли основанием снаряда по камню и бросали рукой в неприятеля..."; изготовление 23 штук "придуманных механиком Сачковским" винтовок Манлихера и Маузера, "установленных по 5-7 штук наподобие пулеметов"; использование снятых с японских брандеров "Ядрометов Гатлинга 1-дм"; "исправление" и использование трех взятых у китайцев в 1900-г. 5-ствольных "пулеметов" Норденфельда, с "пригоном к ним патронов Бердана" по причине отсутствия штатных; установка на лафеты трех 5-ствольных пушек Гочкиса и наконец изготовление 40 орудий для стрельбы "придуманых мичманом Власьевым особого рода минами":

4-фунтовых..............................4

57-мм................................... ....1

61-мм................................... ....1

47-мм................................... ....22

2 1/2 -дм Барановского.............6

37-мм................................... ....6

В конце XIX века русский царизм втянул страну в тяжелую захватническую войну на Дальнем Востоке, в районах Маньчжурии и Корее. Здесь уже длительное время шла ожесточенная борьба между империалистами США, Англии, Германии и Японии. Империалисты этих стран стремились захватить источники сырья и рынки сбыта Китая и Кореи и укрепить свое положение в районе Тихого океана. Агрессивные устремления царской России на Дальнем Востоке сталкивались с интересами других империалистических стран и в первую очередь Японии. Противоречия между ними и привели к русско-японской войне 1904–1905 годов. По своему характеру эта война была захватнической, империалистической. В развязывании ее огромную роль сыграли империалисты США и Англии. Они рассчитывали на то, что воюющие государства ослабнут, после чего они сами беспрепятственно захватят Китай и Корею. Правительство США оказало финансовую помощь Японии, предоставив ей заем в размере 500 млн. рублей, а Англия построила для Японии большое число военных кораблей. Благодаря этой помощи японские империалисты в короткие сроки создали хорошо вооруженную армию и сильный военно-морской флот.

Экономически отсталая царская Россия оказалась не подготовленной к войне. В стране в этот период выплавлялось стали в 6,5 раза меньше, чем в США, и в 2 раза меньше, чем в Англии; угля добывалось в 18 раз меньше, чем в США, и в 15 раз меньше, чем в Англии. В техническом оснащении русская армия уступала японской, получившей все необходимое для ведения войны из США и Англии.

Русский царизм тормозил развитие науки, техники и военного дела. Однако царский генералитет считал, что русские вооруженные силы легко добьются победы над Японией. К 1904 году Россия имела на Дальнем Востоке небольшие вооруженные силы. Для переброски необходимых контингентов войск из центральной части России на Дальний Восток требовалось много времени, так как пропускная способность единственной железной дороги, связывавшей Европейскую часть России с Дальним Востоком, была чрезвычайно низкой. Это обстоятельство оказало впоследствии серьезное влияние на ход и исход войны.

Военно-морские базы Владивосток и Порт-Артур, которыми располагала на Дальнем Востоке Россия, имели береговую артиллерию. В остальных же районах побережья Тихого океана береговой артиллерии либо не было совсем, либо было очень мало. В ходе войны Владивосток не подвергался нападению со стороны японцев. Длительные и ожесточенные бои развернулись в районе Порт-Артура. Активное участие в них приняла русская береговая артиллерия.

СОСТОЯНИЕ БЕРЕГОВОЙ АРТИЛЛЕРИИ ПОРТ-АРТУРСКОЙ КРЕПОСТИ К НАЧАЛУ ВОЙНЫ

Порт-Артур находится в южной оконечности Ляодунского полуострова. Россия арендовала эту базу у Китая на 25 лет в 1898 году и решила создать здесь военно-морскую базу для Тихоокеанской эскадры. В марте этого же года в районе Порт-Артура началось строительство береговых батарей. Предварительно предполагалось установить здесь 20 береговых орудий: восемь 9-дюймовых мортир, шесть 6-дюймовых и шесть 57-миллиметровых пушек. К сентябрю 1898 года эти орудия были установлены на Тигровом полуострове и на Золотой горе. Они составили основу артиллерийской обороны Порт-Артура со стороны моря.

В начале 1900 года был утвержден проект создания оборонительных сооружений, составленный комиссией, возглавляемой полковником К.И. Величко. Согласно проекту в течение десяти лет надо было установить на приморском и сухопутном рубежах обороны базы 552 орудия, из них 124 на 22 береговых батареях. Срок окончания работ (1909 год) не соответствовал ни военно-политической обстановке, сложившейся на Дальнем Востоке, ни той роли, которую отводило морское ведомство Порт-Артуру. Япония в то время, когда был принят проект, уже развернула свои вооруженные силы и в основном закончила подготовку к войне.

Еще при составлении проекта комиссия получила указания о том, чтобы гарнизон Порт-Артура не превышал 11 300 человек, а затраты на сооружение сухопутных и приморских укреплений не были больше 15 млн. рублей.

Составители проекта оказались в нелепом положении: с одной стороны от них требовали создать такие укрепления, которые могли бы обеспечить длительную и устойчивую оборону базы, а с другой - сумма, отпущенная для этой цели, оказывалась явно недостаточной. Это обстоятельство определило и недостатки проекта, которые сводились к следующему.

В общую систему обороны не включались побережья бухт Голубиной, Тахе и горный массив Лаотешань, что позволило противнику в начале войны безнаказанно обстреливать Порт-Артур и его оборонительные сооружения со стороны моря.

Передовые укрепления на сухопутном рубеже обороны строились на небольшом расстоянии от крепости, что давало противнику возможность при осаде Порт-Артура с суши обстреливать город и внутренний рейд. Важнейшие высоты оставались неукрепленными.

На приморских батареях устанавливались орудия устаревших образцов, хотя русские артиллерийские заводы могли выпускать высококачественные пушки. Но их производственная мощность была очень низкой, и удовлетворить потребности береговой обороны заводы не могли. Слабое артиллерийское вооружение приморских батарей Порт-Артура ставило под угрозу воздействия со стороны неприятельского флота город, порт и корабли, находившиеся на внутреннем рейде. Флот противника, не встречая противодействия, мог обстреливать и береговые укрепления.

В проекте не нашла отражения идея русских артиллеристов об установке батарей на закрытых позициях.

При строительстве береговых сооружений исходили из того, что калибр осадной артиллерии противника не будет превышать 6 дюймов, артиллерия же японских кораблей в расчет не принималась. Ход войны наглядно показал ошибочность такого решения, ибо противник имел 11-дюймовую осадную артиллерию.

До начала русско-японской войны средства на строительство укреплений Порт-Артура поступали не регулярно. Это в конечном итоге привело к тому, что к 1904 году укрепления сухопутного рубежа обороны базы были готовы только на 30 %. Состояние береговой артиллерии Порт-Артура на 9 февраля 1904 года характеризуется приводимыми ниже двумя таблицами.

Количество береговых орудий и снарядов

| Наименование орудий | Число орудий | Число снарядов | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| положено по табелю | имелось в Порт-Артуре | стояло на батареях | положено иметь | имелось | |||

| на одно орудие | на все орудия | на одно орудие | на все орудия | ||||

| 10-дюймовые пушки | 10 | 5 | 5 | 250 | 1250 | 158 | 790 |

| 9-дюймовые пушки | 12 | 12 | 12 | 250 | 3 000 | 241 | 2 889 |

| 6-дюймовые пушки Кане | 20 | 20 | 15 | 300 | 6 000 | 247 | 4 951 |

| 6-дюймовые пушки в 190 пудов | 4 | 12 | 12 | 250 | 3 000 | 583 | 7 005 |

| 12 | 12 | 4 | 250 | 3 000 | 200 | 2 400 | |

| 11-дюймовые мортиры | 10 | 10 | 10 | 200 | 2 000 | 200 | 2 004 |

| 9-дюймовые мортиры | 32 | 32 | 22 | 200 | 6 400 | 244 | 7 819 |

| 57-миллиметровые пушки | 24 | 28 | 28 | 1 000 | 28 000 | 860 | 24 078 |

| Всего | 124 | 131 | 108 | – | 52 650 | – | 51 945 |

Распределение артиллерийского вооружения на побережье

| Наименование батарей | Система орудий | Количество орудий | Характеристика батарей |

|---|---|---|---|

| № 1 | Батарейные 4,2-дюймовые пушки | 4 | |

| № 2 | 6-дюймовые пушки Кане | 5 | Долговременная |

| № 3 | 57-миллиметровые пушки | 4 | |

| № 4 | 9-дюймовые мортиры | 8 | |

| 57-миллиметровые пушки | 2 | ||

| № 5 | 9-дюймовые пушки | 4 | |

| № 6 | 9-дюймовые мортиры | – | К началу войны построены основания для орудий. Вооружена восемью мортирами в апреле 1904 года |

| № 7 | 11-дюймовые мортиры | 4 | Долговременная |

| № 8, 10, 11 | – | – | Батареи не построены |

| № 9 | 6-дюймовые пушки Кане | 5 | Долговременная |

| Артиллерийская | 6-дюймовые пушки в 190 пудов | 4 | |

| 57-миллиметровые пушки | 2 | ||

| Тигрового хвоста | 6-дюймсовые пушки в 190 пудов | 4 | Временная. Подлежала разоружению |

| № 12 | 57-миллиметровые пушки | 4 | Временная. Подлежала переделке в долговременную |

| № 13 | 11-дюймовые мортиры | 6 | Долговременная |

| 57-миллиметровые пушки | 2 | ||

| № 14 | 57-милиметровые пушки | 4 | Временная. Подлежала переделке в долговременную |

| Нижняя Золотой горы | 9-дюймовые мортиры | 2 | Временная. Подлежала разоружению |

| № 15 | 10-дюймовые пушки | 5 | Долговременная |

| 57-миллиметровые пушки | 2 | ||

| № 16 | 6-дюймовые пушки Кане | – | К началу войны построены основания для орудий. Вооружена пятью пушками в конце февраля 1904 года |

| № 17 | 9-дюймовые пушки | 8 | Временные. Подлежали переделке в долговременные |

| 57-миллимметровые пушки | 2 | ||

| № 18 | 6-дюймовые пушки в 190 пудов | 4 | |

| 57-миллиметровые пушки | 2 | ||

| № 19 | 6-дюймовые пушки Кане | 5 | Долговременная |

| № 20 | 9-дюймовые мортиры | 6 | Временная. Подлежала переделке в долговременную |

| 57-миллиметровые пушки | 2 | ||

| № 21 | 9-дюймовые мортиры | 6 | Долговременная |

| 57-миллиметровые пушки | 2 | ||

| № 22 | – | – | К началу войны построены основания для орудий. В апреле 1904 года было поставлено пять пушек Кане, снятых с батареи № 19 |

Примечание . 57-миллиметровые пушки на батареях № 4, Артиллерийская, № 13, 15, 17, 18, 20, 21 использовались как пристрелочные орудия.

Из последней таблицы видно, что к началу февраля было полностью закончено строительство только семи батарей. На временных же батареях орудия имели деревянные основания, помещений для личного состава не было. Земляные брустверы во время стрельбы осыпались, тучи пыли мешали вести наблюдение и прицельный огонь. На некоторых батареях к началу войны не было дальномеров; установка их производилась непосредственно в ходе войны.

Как оказал опыт боевых действий, береговых батарей на приморском фронте оказалось явно недостаточно. Их пришлось устанавливать в ходе войны. Только за первые пять месяцев боевых действий с кораблей эскадры было снято 171 орудие, из них около 50 были установлены на побережье.

Плохо были прикрыты в начале войны и фланги приморского рубежа обороны, на которых стояли в основном мортирные батареи. Правда, на левом фланге действовала батарея № 19, вооруженная 6-дюймовыми орудиями системы Кане, но пересеченная местность, неудовлетворительное устройство брустверов ограничивали сектор обстрела, позволяли вести огонь только вдоль берега бухты Тахе и обстреливать подход к внутреннему рейду Порт-Артура. Правый фланг приморского рубежа также имел слабое прикрытие. На горном массиве Лаотешаня не было установлено ни одного орудия. Меры по усилению приморских флангов пришлось принимать уже в ходе войны. В частности, была разоружена батарея № 19, и ее орудия установлены на батарее № 22, занимавшей выгодную позицию, прикрывавшую левый фланг. В ходе войны путем установки орудий на Лаотешане был прикрыт и правый фланг. Обстановка потребовала создания на Латешане сильной артиллерийской группы - не менее 20 орудий.

Основной силой на приморском фронте являлись береговые батареи, вооруженные новейшими артиллерийскими системами. Однако таких батарей было немного - всего четыре; три из них (батареи № 2, 9 и 19) имели 6-дюймовые пушки Кане и одна батарея (батарея № 15 - Электрический утес) - 10-дюймовые пушки.

К началу войны полностью закончилось строительство двух артиллерийских погребов, каждый из них должен был снабжать определенное число батарей . Один погреб, расположенный около батареи № 17, обслуживал 11 батарей, остальные батареи - второй погреб, сооруженный на Тигровом полуострове. Погреба имели капитальную постройку и, кроме снарядов, вмещали около 10 тысяч пудов пороха. На складах Порт-Артура находился не полный боевой комплект снарядов и зарядов для береговой и полевой артиллерии. Естественно, что такой запас был явно недостаточным. Нельзя при этом не учитывать того обстоятельства, что если бы противник пересек морские сообщения и единственную железную дорогу между Владивостоком и Порт-Артуром, последний в силу географических особенностей района оказывался полностью изолированным.

Следует отметить и тот факт, что из-за преступной халатности военного ведомства береговая артиллерия Порт-Артура не имела бронебойных и фугасных снарядов, необходимых для стрельбы по броненосным кораблям противника. Батареи имели запас чугунных снарядов, но стрельба ими была неэффективной и даже опасной, так как в результате несоответствия между прочностью этих снарядов и их начальной скоростью некоторые из них после вылета из ствола тут же разрывались, поражая орудийную прислугу. В качестве выхода из создавшегося положения командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал С.О. Макаров уже в ходе войны распорядился о передаче значительного количества бронебойных и фугасных снарядов с кораблей порт-артурской эскадры на береговые батареи. Дальнейшие события показали, что успешные боевые действия береговой артиллерии стали возможны только благодаря именно этому мероприятию. Флот до конца обороны снабжал береговую артиллерию боеприпасами.

Не хватало также прожекторов. В начале войны береговая артиллерия имела всего лишь три прожектора; затем число их было доведено до шести. Три из них были установлены на правом фланге (высота Лаотешань - 90-сантиметровый, около маяка Лаотешань - 90-сантиметровый и на батарее № 4 - 90-сантиметровый), два в центре (на батарее № 9 - 40-сантиметровый, на батарее № 15 - 90-сантиметровый) и один на левом фланге (на батарее № 22 - 90-сантиметровый).

90-сантиметровые прожекторы могли светить на 5–6 километров, а 40-сантиметровые на 3 километра. Прожекторами управляли командиры близрасположенных батарей, при этом из-за отсутствия телефонной связи управление осуществлялось при помощи звонков. В темное время суток у прожекторов дежурили офицеры. Каждому прожектору был определен сектор освещения водного плеса. В этом секторе прожекторист вел луч с крайнего правого в крайнее левое положение, освещая близлежащее к себе водное пространство. Затем он придавал прожектору небольшой угол возвышения и освещал, но уже слева направо, следующую водную полосу и так до предела действия прожектора. Если один из прожекторов освещал цель, ее начинали освещать и другие прожекторы. Кроме того, прожектористы батарей № 9 и 15 ставили световую завесу перед входом в порт-артурскую гавань.

Не хватало в Порт-Артуре и личного состава береговой артиллерии. К началу войны в крепости насчитывалось восемь рот (около двух батальонов) крепостной артиллерийской прислуги . В среднем считалось, что на каждое орудие требовалось примерно двенадцать человек. Два батальона вполне могли удовлетворить потребности береговой артиллерии Порт-Артура. Однако при полном укомплектовании береговых батарей сухопутная артиллерия крепости осталась бы без прислуги. Только за несколько дней до войны был сформирован третий батальон, но и его оказалось недостаточно.

В связи с тем, что строительство большинства береговых батарей к началу войны закончено не было, личный состав не получил необходимой практики и ему пришлось доучиваться в ходе войны. Несмотря на это, артиллеристы успешно справлялись со своими обязанностями.

Телефонная сеть крепости работала плохо. Многие командиры батарей не имели прямой телефонной связи со своими наблюдательными постами и были вынуждены связываться с ними через промежуточные станции. Телефонная сеть береговой артиллерии использовалась также и для переговоров между сухопутными частями, и это еще больше затрудняло управление артиллерией крепости. По этой причине на вызов огня береговых батарей затрачивалось много времени. Серьезным недостатком было и то, что телефонная сеть имела исключительно воздушные линии, которые во время артиллерийских обстрелов часто выходили из строя.

Организация командования силами и боевыми средствами в порт-артурской крепости не отвечала опыту, накопленному в предшествовавших войнах, в частности опыту обороны Севастополя в 1854–1855 годах. Единого командования не было. Командующий эскадрой не имел никакого отношения к крепости, обеспечивавшей боевые действия кораблей. Создалось положение, когда флот и крепость оказались организованно несвязанными. Понимавший, какую опасность таит подобное положение, вице-адмирал С.О. Макаров в марте 1904 года настойчиво требовал передать командование крепостью командующему порт-артурской эскадрой. Однако эти требования встретили резкое противодействие со стороны военного ведомства и вопрос о едином командовании остался неразрешенным до конца войны.

ДЕЙСТВИЯ БЕРЕГОВОЙ АРТИЛЛЕРИИ В ПЕРИОД ОБОРОНЫ ПОРТ-АРТУРА

Действия на морском направлении . Русско-японская война началась 9 февраля 1904 года внезапной атакой японской эскадрой русских кораблей, стоявших на внешнем рейде Порт-Артура. Таким путем японское командование хотело уничтожить или значительно ослабить русскую порт-артурскую эскадру и тем обеспечить себе беспрепятственную высадку десантных войск в Корее.

Охрана русских кораблей, стоявших на внешнем рейде, была организована плохо: подступы к рейду не были прикрыты заграждениями, разведка на морском театре почти не велась, отсутствовала связь кораблей с береговыми батареями, и командующий эскадрой в случае необходимости не мог быстро вызвать их огонь. Взаимодействие береговой артиллерии с кораблями флота организовано не было. Все это привело к тому, что в ночь на 9 февраля береговая артиллерия была приведена в боевую готовность только через полтора часа после вражеской атаки. В результате броненосцы «Цесаревич», «Ретвизан» и крейсер «Паллада» получили повреждения.

Внезапная ночная атака японских миноносцев показала, что надо выделять специальные силы для охраны рейда, в состав которых включать и береговую артиллерию; при этом связь последней с кораблями охраны рейда должна быть устойчивой и непрерывной.

Японское командование переоценило фактор внезапности и, несмотря на исключительно благоприятные условия, не смогло добиться большего успеха. Атака вражеских миноносцев была неорганизованной, противник не знал результатов ночного налета.

Утром 9 февраля командующий японским флотом адмирал Того решил нанести окончательный удар по русской эскадре и уничтожить ее. В этом бою с японской стороны участвовало шесть эскадренных броненосцев и десять крейсеров против пяти броненосцев и пяти крейсеров русской эскадры. Русские корабли вели бой под прикрытием огня десяти береговых батарей. Бой продолжался около 30 минут, в течение которых батареи израсходовали 151 снаряд.

| Номера батарей | Вооружение | Израсходовано снарядов | Дистанция стрельбы (в саж.) | |

|---|---|---|---|---|

| калибр (в дм.) | количество орудий | |||

| 2 | 6-дюймовая пушка Кане | 5 | 24 | 3500–4500 |

| 4 | 9-дюймовые мортиры | 8 | 6 | – |

| 5 | 9-дюймовые мортиры | 4 | 9 | – |

| 7 | 11-дюймовые мортиры | 4 | 1 | – |

| 9 | 6-дюймовые пушки Кане | 5 | 25 | 3500–4500 |

| 13 | 11-дюймовые мортиры | 6 | 16 | 3200–3500 |

| 15 | 10-дюймовые пушки | 5 | 30 | 3800–5000 |

| 17 | 9-дюймовы пушки | 8 | 12 | – |

| 18 | 6-дюймовые пушки в 190 пудов | 4 | 8 | – |

| Артиллерийская | 6-дюймовые пушки в 190 пудов образца 1877 года | 4 | 20 | – |

Как видно из таблицы, наибольшее число снарядов израсходовали батареи, вооруженные 6-дюймовыми пушками Кане, и 10-дюймовая батарея № 15. Орудия этих калибров, особенно 10-дюймовые, показали высокие боевые качества. Совершенно не пригодными для стрельбы по кораблям на большие дистанции оказались недальнобойные и нескорострельные 9-дюймовые пушки, 11– и 9-дюймовые мортиры.

Основную роль в бою с кораблями противника сыграли батареи № 2, 9, 15 и Артиллерийская. Даже японцы, всячески умалявшие успехи русского оружия и пытавшиеся скрыть свои потери, в официальном труде «Описание военных действий на море в 37–38 гг. Мейдзи» были вынуждены признать: «…Когда бой был в полном разгаре, выпущенный с батареи Ман-тоушан (№ 2 на Тигровом полуострове. - Авт .) снаряд попал в передний мостик «Фуджи», причем были убиты старший артиллерийский офицер и ранены состоявший в его распоряжении гардемарин, сигнальный кондуктор и два нижних чина. Этот снаряд, пронизав переднюю часть дымового кожуха, пробил дымовую трубку и, взорвавшись, разбил стоявшую у левого борта шлюпку, причем были ранены мичман и пять человек нижних чинов… Около 11 часов 25 минут (12 часов 20 минут) часть неприятельских батарей, пользуясь нашим невыгодным положением во время поворота, с близкой дистанции осыпала нас снарядами разных калибров» .

Орудийная прислуга береговых батарей действовала самоотверженно, со знанием дела. Особенно отличился состав батарей № 15 и 13. Невзирая на падающие поблизости снаряды и свистящие вокруг осколки, артиллеристы работали спокойно и уверенно. Канонир батареи № 13 Никифор Алехин, будучи ранен осколком снаряда в голову, отказался идти в лазарет и продолжал выполнять свои обязанности. Артиллерия кораблей и береговых батарей нанесла японским кораблям серьезные повреждения.

Несмотря на явное превосходство в силах, японское командование не смогло добиться успеха. Этот бой наглядно показал, что даже при невыгодном соотношении сил корабли, находящиеся под прикрытием береговых батарей, могут с успехом вести борьбу с более сильной эскадрой противника. После этого боя вражеский флот в течение двух недель не появлялся в районе Порт-Артура. Опасаясь ударов русской артиллерии, крупные японские корабли на протяжении всей войны не вели боевых действий в секторах обстрела береговых батарей.

В феврале-мае 1904 года японский флот, стремясь нейтрализовать деятельность русской эскадры, четыре раза бомбардировал Порт-Артур и трижды пытался закупорить выход из базы. Первая бомбардировка была проведена 25 февраля. Японские корабли (шесть эскадренных броненосцев и шесть броненосных крейсеров) заняли позиции между бухтами Тахе и Лунвантан. Этот район находился в мертвом пространстве береговых батарей левого фланга. Батарея № 15 сделала несколько выстрелов по японским кораблям, и они сразу же ушли за Плоский мыс. Выйдя из сектора обстрела, противник открыл артиллерийский огонь по кораблям, стоявшим на внутреннем рейде, и береговым батареям. Бомбардировка продолжалась около 30 минут и результатов противнику не дала. После этой бомбардировки защитники крепости установили на левом фланге батарею № 22 и минировали район, из которого японские корабли вели огонь.

Вторую бомбардировку противник предпринял 10 марта. На этот раз японские корабли (шесть эскадренных броненосцев и восемь легких крейсеров) вели перекидную стрельбу через возвышенность Лаотешаня, на которой не было русских береговых батарей, по правому флангу береговых укреплений Порт-Артура и по кораблям, стоявшим в гавани. Огонь корректировали крейсера, маневрировавшие перед входом в гавань. Противник выпустил 154 12-дюймовых снаряда.

Наиболее эффективный огонь по японским кораблям вела в этот день батарея № 15, добившаяся попаданий в два японских корабля. Один снаряд попал в крейсер «Тагасаго», пробил паропровод, что заставило крейсер уйти в море. На другом крейсере артиллеристы батареи сбили фок-мачту.

Несмотря на то, что бомбардировки противника оказались безуспешными, требовалось принять срочные меры по их предотвращению в будущем. По приказанию командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Макарова (он прибыл в Порт-Артур 8 марта 1904 года) на Лаотешане было сооружено несколько береговых батарей, а к югу от него - поставлено минное поле. Макаров организовал перекидную стрельбу броненосцев с внутреннего рейда через Лаотешань, разработал инструкцию и правила этой стрельбы. Для корректировки огня броненосцев, находившихся на внутреннем рейде, был создан специальный наблюдательный пост. С этого поста наблюдатель передавал по телефону на броненосец «Ретвизан» номер квадрата, в котором находился корабль противника; отсюда данные передавались на остальные корабли.

Мероприятия, проведенные адмиралом Макаровым, сыграли важную роль в отражении двух последующих попыток японских кораблей бомбардировать Порт-Артур. На этот раз корабли противника попали в зону огня Лаотешанской батареи и русских броненосцев, стрелявших с внутреннего рейда.

Наряду с бомбардировками японское командование предприняло ряд попыток закупорить вход в порт-артурскую гавань. 24 февраля пять пароходов (брандеров), груженных камнем, под прикрытием 12 миноносцев направились к Порт-Артуру. В 3 часа утра они были обнаружены прожектористами Тигрового полуострова и обстреляны батареями правого фланга и броненосцем «Ретвизан». Под градом снарядов пароходы сбились с курса и, не дойдя до намеченного района, потоплены. Был потоплен также один японский миноносец.

Учитывая, что противник может повторить попытки заграждения входа в гавань, русское командование установило дополнительные батареи на обоим берегам входа в гавань, затопило на внешнем рейде пароходы, поставило боновое заграждение, установило дежурство миноносцев и минных катеров с целью преградить противнику подходы к внутреннему рейду. Попытки японцев 27 марта и 3 мая закупорить вход в гавань оказались безуспешными. Совместным огнем береговых батарей и дозорных кораблей брандеры противника были потоплены, не доходя до цели. Из 16 брандеров, участвовавших в закупорочных действиях, батареи самостоятельно уничтожили три брандера, совместно с корабельной артиллерией - 11. Один брандер был взорван торпедой с миноносца и один подорвался на минном заграждении.

Как показал опыт, уничтожение брандеров - дело трудное. Надо в короткий срок либо потопить брандер, либо лишить его хода, чтобы он не дошел до намеченного района. Японцы, стремясь снизить эффективность стрельбы русской артиллерии, загружали брандеры камнем. Это вызывало большой расход боеприпасов. Так, например, во время стрельбы по брандерам 3 мая береговые батареи израсходовали 1936 снарядов, из них 297 9– и 10-дюймового, 545 6-дюймового и 1094 снаряда малого калибра. Стрельба по брандерам из орудий малого калибра вообще оказалась неэффективной, для этой цели требовались скорострельные пушки и снаряды большой разрушительной силы.

Большое значение для успешных действий береговой артиллерии Порт-Артура имело четкое взаимодействие между кораблями и береговой артиллерией. С эскадры по приказанию Макарова, на береговые батареи были направлены сигнальщики, которые поддерживали связь береговых батарей с кораблями и помогали артиллеристам опознавать японские корабли.

Для усиления обороны Порт-Артура с моря Макаров создал стройную организацию охраны внешнего рейда, в которую входили береговые батареи, канонерские лодки, дежурный крейсер, миноносцы, катера, минные и боновые заграждения. Ежедневно в дежурство на внешнем рейде вступали три миноносца, в помощь им выделялись две - три береговые батареи.

Специальной инструкцией определялся характер совместных действий кораблей и береговой артиллерии. Чтобы в темное время не принять свои корабли за вражеские, береговым батареям разрешалось вести огонь только по пространству, находящемуся за боновыми заграждениями. Кроме того, дежурные миноносцы должны носить гакобортный огонь и иметь одну из труб выкрашенной в белый цвет. В инструкции указывалось, что «главной задачей всех сил обороны, ночью - преградить путь прорывающимся неприятельским судам и уничтожить их возможно дальше и раньше достижения входа в гавань» .

Макаров наметил и другие мероприятия по усилению обороны морских подступов к Порт-Артуру, но трагическая гибель флотоводца 13 апреля 1904 года помешала претворить их в жизнь.

С мая 1904 года и до конца обороны Порт-Артура японский флот в основном занимался блокадой крепости, производил траление вблизи Порт-Артура, ставил минные заграждения. Боевая деятельность береговой артиллерии в этот период, особенно с августа 1904 года, достигла наивысшего напряжения. Некоторые батареи, прежде всего батареи, вооруженные 6-дюймовыми орудиями Кане, и 10-дюймовые орудия батареи № 15, почти ежедневно вели огонь как по морскому, так и по сухопутному противнику. Батарея № 9 в течение двух месяцев провела 20 морских и 11 сухопутных стрельб.

Береговая артиллерия препятствовала постановке вблизи от базы минных заграждений противником и тралению им оборонительных минных полей, прикрывала выход кораблей с внутреннего рейда и возвращение их, поддерживала артиллерийским огнем сторожевые суда, несущие службу на внешнем рейде.

В начале мая 1904 года японские войска под прикрытием своих кораблей высадились в 40 милях от Порт-Артура. Продвигаясь к крепости, японские войска 17 мая вышли в район Кинчжоуского перешейка между Кинчжоуским заливом и заливом Хунуэза и здесь закрепились. В период обороны этих позиций японское командование привлекло крупные силы флота и поставило перед ними задачу: не допустить выхода кораблей из Порт-Артура и не дать им возможности оказывать артиллерийскую поддержку своим войскам. Решая поставленную задачу, флот противника производил в темное время суток минные постановки в районе Порт-Артура. Приближаясь к побережью, японские корабли старались отвлечь внимание береговых батарей от минных заградителей.

Но русские артиллеристы разгадывали замыслы противника. Об этом свидетельствуют, например, такие факты. 20 мая в 1 час ночи отряд японских миноносцев подошел к побережью бухты Тахе и открыл огонь по береговым батареям. Одновременно японский заградитель начал ставить мины на внешнем рейде. Батареи левого фланга отогнали японские миноносцы. Одна из них - батарея № 22 - потопила минный заградитель и два миноносца . Месяцем позже в ночь на 20 июня наблюдатели батареи № 16 обнаружили на внешнем рейде четыре минных заградителя и несколько миноносцев противника. Огонь по ним открыли батареи № 15, 16, 19 и 22 и дозорные корабли, находящиеся на внешнем рейде. Одновременно противник был атакован стоявшими в бухте Тахе миноносцами «Скорый» и «Стройный». Встретив организованное противодействие, японские корабли прекратили постановку мин и ушли в море, не досчитавшись одного минного заградителя, потопленного батареей № 22 .

В июле и августе 1904 года японцы неоднократно пытались производить минные постановки. Почти каждую ночь их минные заградители появлялись в районе бухты Тахе. Противник стремился помешать русским кораблям обстреливать из этой бухты восточный фланг своей армии. Однако русские береговые батареи, взаимодействуя с кораблями, успешно боролись с минными заградителями противника.

Во время штурмов Порт-Артура японскими войсками корабли русской эскадры часто выходили в район бухт Тахе, Голубиная, Луиза и обстреливали оттуда японские войска и укрепления. Стрельба русских кораблей по сухопутным целям не раз срывала штурм крепости. Японские миноносцы систематически пытались атаковать русские корабли во время их выхода с внутреннего рейда и в момент развертывания на позициях. Береговая артиллерия в таких случаях прикрывала корабли, обеспечивала им безопасный выход и развертывание для боя. Так было и 26 июля. Крейсера «Баян», «Аскольд», «Паллада», «Новик» и канонерские лодки, вышедшие для обстрела японских позиций, были атакованы двумя японскими крейсерами и несколькими миноносцами и канонерскими лодками. Совместным огнем береговых батарей и кораблей атаки были успешно отбиты, причем канонерская лодка противника и крейсер «Итсукушима» получили повреждения .

Береговая артиллерия надежно прикрывала корабли во время траления подступов к внешнему рейду. 13 июля восемь японских миноносцев пытались атаковать тралящие корабли в районе бухты Тахе. Атаки миноносцев были отражены огнем кораблей и батарей № 22 и 9.

В этот период на береговую артиллерию возлагалась и защита оборонительных минных заграждений. После того как 15 мая 1904 года на русских минах подорвались броненосцы «Хацусе» и «Яшима», японцы стали уделять серьезное внимание тралению русских мин. но в зоне огня береговых батарей траление успеха не имело. Достаточно было сделать несколько выстрелов, как противник немедленно уходил.

Особенно часто береговые батареи вели огонь по японским миноносцам. Каждый день они виднелись на горизонте, а с наступлением сумерек пытались прорваться на внешний рейд, атаковать находившиеся там сторожевые корабли, обстрелять город и береговые батареи. Стрельба по миноносцам требовала большого количества снарядов. Только батарея № 2 произвела по миноносцам противника 43 стрельбы, израсходовав 418 снарядов. Стрельбы, как правило, производились на дистанции шести - семи миль. В течение всего периода обороны Порт-Артура ни одна атака японских миноносцев не имела успеха. Это объясняется высокой боевой готовностью береговых артиллеристов. Половина личного состава дежурных батарей круглосуточно находилась возле орудий в готовности немедленно открыть огонь по врагу.

Береговая артиллерия Порт-Артура сыграла весьма важную роль в обороне морских подступов к базе.

Действия на сухопутном направлении . Наряду с решением главной задачи - борьба с морским противником - береговая артиллерия привлекалась для участия в боевых действиях против японских войск, окружавших Порт-Артур. Береговые батареи с большим успехом вели контрбатарейную борьбу, наносили удары по скоплениям войск, оказывали поддержку полевой артиллерии. Широкое использование береговых батарей для стрельбы по наземным целям объяснялось тем, что на сухопутном участке крепости ощущался недостаток в артиллерии, особенно дальнобойной.

В первые дни осады к стрельбе по наземным целям привлекались лишь батареи, вооруженные мортирами. Такие батареи располагались на самых высоких горах в районе крепости Золотой, Суворовской, Крестовой и других, что позволяло вести стрельбу по прилегающим к Порт-Артуру высотам и лощинам. Но уже с сентября 1904 года, в период особенно ожесточенной борьбы на подступах к крепости, огонь по сухопутному противнику вели все береговые батареи.

После овладения передовыми русскими позициями на участке Дагушань - Сягушань японское командование приступило к выполнению своего первоначального плана - овладению Порт-Артуром методом ускоренной атаки. С 19 августа противник начал ожесточенную бомбардировку города. Если в первые дни обороны полевая артиллерия еще могла противодействовать осадной артиллерии врага, то уже в конце августа она нуждалась в систематической поддержке береговой и корабельной артиллерии.

Чтобы обеспечить успешную стрельбу по наземным целям, были созданы артиллерийские наблюдательные пункты. В каждом секторе наблюдение вели не менее трех таких пунктов, один из которых являлся центральным, а остальные были боковыми. Все пункты имели телефонную связь между собой, с батареями и начальником крепостной артиллерии. В случае повреждения связи данные передавались семафором или флагами. На каждом наблюдательном посту находились заранее ориентированные планшеты с картами. Точка, в которой находился наблюдательный пункт, обозначалась на планшете иголкой; на нее надевалась линейка с диоптрами. С помощью этой линейки на планшете прокладывалось направление на цель. Кроме того, на планшете были также нанесены точки стояния двух других сопряженных наблюдательных пунктов. Наблюдательный пункт, первый обнаруживший цель, сообщал о месте ее нахождения двум другим пунктам. Боковые пункты засекали направления на цель и передавали их на центральный пункт, где по трем направлениям определялись координаты цели. Отсюда данные передавались на батареи, имевшие аналогичные планшеты. Корректировка огня производилась наиболее подготовленными офицерами со специально оборудованных постов на Опасной горе, Скалистом кряже и в укреплении № 3.

Японское командование сосредоточило у Порт-Артура большое число осадных орудий, которые систематически обстреливали порт, город и береговые укрепления. Поэтому контрбатарейная борьба явилась одной из важнейших задач береговой артиллерии. В августе 1904 года береговая артиллерия Порт-Артура была разделена на две группы. В первую группу входили батареи левого фланга (от № 12 до № 22) и броненосцы «Ретвизан» и «Севастополь». Эта группа должна была вести борьбу с японской артиллерией, располагавшейся в северо-восточной части сухопутного фронта - от горы Дагушань до хребта Панлуншань. Вторая группа, включавшая в себя батареи Тигрового полуострова (от № 1 до № 11) и броненосцы «Пересвет», «Победа» и «Полтава», должна была подавлять осадную артиллерию противника в северо-западной части сухопутного фронта - от хребта Панлуншань до побережья бухты Голубиная. Каждая батарея имела свой определенный квадрат. О всех вновь появившихся батареях противника сообщалось специальными приказами, в которых указывались координаты целей и батареи, предназначенные для борьбы с ними. Командиры батарей вели систематическое наблюдение как за строящимися, так и за действующими осадными батареями противника.

Несмотря на значительное количественное превосходство противника в артиллерии, контрбатарейная борьба часто заканчивалась в пользу русских. Оценивая действия береговых батарей в период августовского штурма, начальник крепостной артиллерии Порт-Артура писал: «Стрельба наших береговых батарей заставляет неприятельские батареи, по которым они стреляют, или прекращать на время свою стрельбу или производить ее медленно. Наиболее донимают неприятеля наши батареи: Центральная, № 18 и № 22» . Русским артиллеристам иногда удавалось не только приводить к молчанию отдельные батареи противника, но и выводить их из строя. Так, 30 августа 1904 года три батареи противника начали обстреливать город шрапнелью. По двум из них сосредоточили огонь три полевые батареи и три береговые (батареи № 16, 17 и 22). Батарея № 18 вступила в бой с третьей батареей противника. Выпустив 30 снарядов, артиллеристы этой батареи повредили два японских орудия и взорвали пороховой погреб.

Береговая артиллерия привлекалась также и к отражению штурмов противника, наносила удары по скоплениям войск. Так, утром 20 августа у деревни Шуйшин сосредоточилось значительное количество японских солдат и офицеров. Восемь береговых батарей метким огнем рассеяли скопление противника.

В период затишья, когда противник готовился к очередному штурму, мортирные батареи вели огонь по японским укреплениям и наносили противнику большой урон. 7 сентября мортирная батарея № 7 обстреляла гору Мертвая голова, разрушила там все блиндажи, разбила пять пулеметов, уничтожила много вражеских солдат. Со времени отражения второго штурма, т. е. с 19 сентября 1904 года, береговая артиллерия по нескольку раз в день стреляла по войскам противника. Береговая артиллерия участвовала в ожесточенной борьбе, развернувшейся за гору Высокая, где японцы понесли громадные потери (до 6 тысяч солдат и офицеров). Она обстреливала места скопления вражеских войск у гор Высокой, Длинной, Угловой и Седловой. Только одна батарея № 2 выпустила по штурмовавшим войскам противника 405 снарядов. Всего за время обороны Порт-Артура она израсходовала 1444 снаряда, из них 857 - по наземным целям и 587 - по морским.

Японское командование было вынуждено признать, что огонь русской полевой и береговой артиллерии причинял штурмующим войскам огромные потери. После неудачного штурма горы Высокой, в отражении которого участвовало пять батарей Тигрового полуострова и восемь сухопутных батарей, японцы писали, что «находясь под орудийным и ружейным огнем неприятеля с фронта и с флангов, осыпаемая градом бомбочек, колонна была почти целиком уничтожена» .

Роль береговых батарей особенно возросла после того, как 22 сентября противник занял гору Длинная, откуда мог корректировать огонь своей артиллерии по русским кораблям, стоявшим на внутреннем рейде. С этого времени контрбатарейная борьба стала особенно ожесточенной. Русские артиллеристы вели ее в исключительно тяжелых условиях. Острый недостаток снарядов вынудил командование установить строжайшую дисциплину огня. По осадной артиллерии противника разрешалось стрелять только в тех случаях, когда она вела огонь по городу и кораблям. Командующий артиллерией лично назначал число снарядов, время стрельбы, указывал цели. Делал он это не только с целью экономии снарядов, но и для того, чтобы пресечь попытки некоторых сухопутных начальников требовать огонь по второстепенным целям. В те дни, когда особенно остро ощущался недостаток боеприпасов, солдаты и офицеры крепости проявляли большую изобретательность и находчивость, чтобы обеспечить орудия снарядами.

В октябре 1904 года в мастерской порта ежедневно изготовлялось 20–30 6-дюймовых чугунных снарядов. Была организована отливка бронзовых фугасных гранат для 3-дюймовой полевой пушки и сконструирована дистанционная трубка для 6-дюймовой мортиры. В ноябре 1904 года русские артиллеристы использовали неразорвавшиеся 11-дюймовые японские снаряды, предварительно заменив у них взрыватели. Батарея № 13 выпустила около 200 таких снарядов.

Несмотря на решительные меры экономии снарядов, запасы их быстро иссякали. Сосредоточенная стрельба в октябре - ноябре 1904 года проводилась лишь в исключительных случаях по особо важным целям: по дальнобойным осадным батареям, обстреливавшим город и корабли, и по штурмующим войскам. Огонь русских береговых батарей по наземным целям отличался высокой точностью и причинял противнику большие потери в людях и технике. «…Иногда один удачно попавший снаряд, - писал один из участников обороны, - выводил из строя десятки людей, а на батареях производил большие разрушения» .

В исключительно сложных условиях береговая артиллерия успешно решала поставленные перед ней задачи. Ее удары по кораблям противника, отражение атак на сухопутном фронте, контрбатарейная борьба оказали существенное влияние на весь ход героической обороны Порт-Артура.

2 января 1905 года продажные царские генералы Стессель и Фок сдали Порт-Артур, не использовав всех возможностей обороны. В.И. Ленин, оценивая падение Порт-Артура и поражение русского царизма в борьбе с Японией, писал: «Не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению. Русский народ выиграл от поражения самодержавия. Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма» .

Оборона Порт-Артура продолжалась 156 дней. Русские солдаты и матросы героически сражались против численно превосходящего противника.

Японская армия потеряла под Порт-Артуром около 110 тысяч солдат и офицеров и огромное количество техники. Кроме того, было уничтожено 19 кораблей противника, в том числе два броненосца и три крейсера, а 18 кораблей получили серьезные повреждения и надолго выбыли из строя. Длительная оборона крепости оказалась возможной лишь благодаря самоотверженности русских солдат и матросов. В обороне Порт-Артура русский народ показал себя таким же мужественным, каким «…он проявил себя на Малаховом кургане, на Багратионовых флешах Бородина, в десятках войн под знаменами Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова» .

***

Русско-японская война оказала большое влияние на развитие всех видов оружия, в том числе и береговой артиллерии, опыт которой впоследствии был использован во всех странах.

Оборона Порт-Артура показала, что береговая артиллерия не должна отставать от своего главного противника - корабельной артиллерии, иначе противник будет безнаказанно обстреливать военно-морскую базу и ее укрепления.

Опыт русско-японской войны еще раз подтвердил, что постоянное боевое взаимодействие всех сил и средств при обороне военно-морской базы имеет большое значение для достижения успеха. Поэтому береговая артиллерия должна иметь стройную организацию и непременно включаться в общую систему обороны базы.

Оборона Порт-Артура дала сильный толчок дальнейшему усилению береговой артиллерии, повышению ее дальнобойности и скорострельности. Было ясно, что береговые орудия должны иметь фугасные снаряды большой разрушительной силы.

Важнейшее значение приобрела борьба за живучесть береговых батарей. Огневые позиции стали строиться из железобетона на закрытых позициях и тщательно маскироваться. Одновременно встал вопрос и о надежном укрытии артиллерийской прислуги. Несмотря на отдельные недостатки в маскировке и отсутствие на большинстве орудий броневых щитов, батареи Порт-Артура, показали исключительно большую живучесть. Неоднократными бомбардировками с моря и с суши противник не мог уничтожить ни одной береговой батареи . Одновременно была выявлена нецелесообразность раздельного хранения снарядов, так как их приходилось подвозить на большие расстояния по плохим дорогам и чаще всего ночью. После войны боеприпасы стали хранить на береговых батареях, в глубоких погребах с надежными железобетонными перекрытиями.

В период русско-японской войны русские артиллеристы в широких масштабах умело использовали свое оружие и для стрельбы по сухопутному противнику. Они успешно боролись с японской осадной артиллерией и штурмующими войсками.

Примерно в это же время заработал мощный прожектор Электрического утеса, заливая все своим светом и слепя наших комендоров. Но русские опять как они говорят наступили на те же грабли, батарея Электрического утеса (батарея N15, 5-10" орудий и 2 - 57 мм, прим.Ред) открыла огонь опять по головному непотопляемому Ариаке Мару стреляя по-видимому бронебойными снарядами, т.к. взрывов не было видно (10" снаряды Электрического утеса в это время были снаряжены песком, без взрывателя и естественного не взрывались. Просто до войны сухопутное ведомство, в чьем ведении находились береговые батареи, так и не удосужилось разработать начинку для бронебойных снарядов для стрельбы по морским целям или хотя бы принять на вооружение флотский образец. 10" фугасные снаряды же имели слишком чувствительный взрыватель и нередко взрывались сразу после вылета из ствола - ими боялись стрелять. Приказание адм. Макарова о передачи Электрическому утесу по 50 снарядов с Пересвета и Победы еще не было выполнено из-за бюрократической переписки с Петербургом об оплате передаваемых снарядов сухопутным ведомством и высылке из Питера новых снарядов кораблям для восполнения запаса. Прим.Ред)

С левого борта появился русский миноносец, выходящий в атаку, но метким огнем мы его быстро повредили и он видимо стал тонуть, т.к. выпустил 3 красные ракеты, видимо сигнал бедствия. К сожалению этот сигнал совпадал с нашим, означающим успешное выполнение задания, но это значит что нам нет другого выхода как любой ценой загородить проход иначе мы все лишимся чести, введя таким образом в заблуждение наш флот. (Это был все тот-же Решительный медленно двигавшийся к берегу, в этой фазе боя он не получил ни одного попадания, красные ракеты пускал, за неимением других на борту, чтоб привлечь внимание к своему сообщению о японских крейсерах, передаваемому морзянкой при помощи маломощного масляного фонаря из-за выхода из строя сигнального прожектора, прим.Ред.) Наш отряд вел огонь обоими бортами - левым - по удаляющимся русским, правым - по батареи Электрического утеса. К сожалению заставить прожектор потухнуть мы так и не смогли, но зато подавили батарею! Электрический утес временно замолчал. (Закончились снаряды, сложенные у орудий для первых выстрелов, когда были поданы снаряды из погребов - батарея продолжила огонь. Вообще за весь бой батарея получила единственное повреждение - снаряд попал в свинарник, погибла свинья и два поросенка, чему личный состав батареи был очень рад. Прим.Ред). Прямо по курсу, чуть левее открылся еще один прожектор - это русская канонерка (Манчжур, прим.Ред) открыла (опять по Ариаке Мару!) огонь из своих допотопных пушек. Наши скорострелки быстро превратили ее в пылающий остров и она быстро отвернула влево, спасаясь у береговых батарей. Правда она успела всадить нам в борт 8" снаряд, но сталебетонная броня показала себя отменно - пробития не было и это почти в упор! Вообще из всех попавших в броню Фусо снарядов ни один не пробил ее. Неожиданно пламя погасло и канонерка исчезла, видимо затонула. (На Манчжуре потушили пожар и приткнулись к берегу у батареи N 9, т.к. имели две подводные пробоины, утром завели пластырь и своим ходом ушли в ПА в док. За бой Манчжур выпустил 5 -8" снарядов, 5 -6" и 18 - 107 мм и даже по примеру Корейца выпустил мину Уайтхеда, чего правда никто не заметил, прим.Ред). Пока все по плану, однако случайности предусмотреть нельзя. Электрический Утес все-таки ухитрился поджечь Ариаке Мару (и не удивительно, его деревянный груз был предварительно полит керосином, прим.Ред) и повредить руль. Горящий корабль, освещая все вокруг, стал описывать циркуляцию вправо, нам пришлось принять левее, чтоб избежать столкновения, за нами начали поворачивать остальные корабли отряда, строй несколько смешался, концевой Фукуи Мару при этом видимо коснулся мины и потерял ход, довольно быстро погружаясь, но на него никто не обращал внимания. И когда Фусо створился с Ариаке Мару - в нас попал единственный 10" снаряд (видимо перелетом, целились в транспорт). Снаряд попал в дымовую трубу и не разорваршись снес ее за борт. Корабль стал резко терять ход, из кочегарок повалил дым и пар, практически все кочегары были обожжены или отравились дымом. Неприятным последствием этого было то, что шедший за нами Конго не успел отвернуть и навалился нам на корму, ничего правда не повредив ни нам ни себе, но своим корпусом он раздавил паровые катера, буксируемые за Фусо для спасения экипажа. Но отсутствие пути к спасению только вдохновило экипаж биться до конца! Чем больше потери, тем более сладка победа! Наш доблестный командир был контужен, однако он быстро разобрался в обстановке и отдал приказ - подносчикам снарядов спуститься в кочегарки и поддерживать ход. Т.к. во избежание взрывов и пожаров мы не скапливали запас снарядов у орудий, а экипаж был сокращен до минимума, то ушедших в кочегарки подносчиков заменить было некем и Фусо почти прекратил огонь. Но это было к лучшему. Отсутствие вспышек от выстрелов и черный дым, валящий из того места, где раньше была дымовая труба сделали нас почти невидимыми! Из-за этой неразберихи наш строй несколько нарушился, ход Фусо упал до 4 узлов, за нами продолжал идти в кильватер только Конго, но мы продолжали двигаться к цели и русские упустили нас из виду! Транспорт Чийо Мару взял левее, видимо рассчитывая под шумок пробраться к фарватеру вдоль Тигрового полуострова, однако к сожалению он наткнулся на какое-то подводное препятствие и получил пробоину (затопленный накануне по приказу Макарова пароход Харбин для затруднения действий брандеров, прим.Ред) и был вынужден включить прожектор, чтоб разобраться с обстановкой и сразу же привлек к себе внимание береговых батарей, после чего у тяжело груженого Чийо Мару не было шансов (Чийо Мару затонул рядом с Харбин, прим. Ред). Внезапно луч прожектора электрического утеса осветил концевой Хией, батарея вновь открыла огонь и Хией сразу потерял ход и затем избиваемый 10" снарядами начал медленно тонуть (после первого попадания в Хией у него самопроизвольно отдался якорь, корвет потерял ход - мощности не хватило волочить по дну якорь, поднять его уже не могли, а расклепать цепь не успели, при приближении русских истребителей неподвижный Хией во избежание захвата в плен затопился, прим. Ред).

Греческий огонь: рецепт, изобретение и история легендарного состава Химик дюпре

Греческий огонь: рецепт, изобретение и история легендарного состава Химик дюпре Толстые оладьи на кефире как у бабушки Пышные оладушки рецепт от бабушек

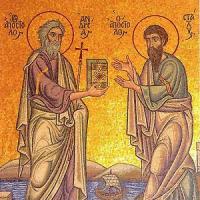

Толстые оладьи на кефире как у бабушки Пышные оладушки рецепт от бабушек «Апостол Произведение полиграфического искусства ХVI века

«Апостол Произведение полиграфического искусства ХVI века Рецепт: Фруктовые салаты со сливками

Рецепт: Фруктовые салаты со сливками Яркая и непредсказуемая Близнецы-Девушка: сложности характера Как узнать что женщина близнецы влюблена

Яркая и непредсказуемая Близнецы-Девушка: сложности характера Как узнать что женщина близнецы влюблена Добро пожаловать в штаты США!

Добро пожаловать в штаты США! Всероссийский ежегодный конкурс для студентов финансовых специальностей

Всероссийский ежегодный конкурс для студентов финансовых специальностей